赤平の農業

| 概要 |

明治27年(1894年)に、百戸地区の農家が水稲栽培の試作に成功したのが、赤平の農業の始まりといわれる。翌年、同じ農家が赤毛種を栽培し好成績だったことから、作付けする農家が増え始めた。後に水利も整備され造田が進んだ。 |

|---|---|

| 自治体 | 赤平市 |

| 種別 | その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 産業 労働 |

| 年代 | 昭和中期(1946~1967) |

| 説明 | 田の代かき。代かきとは、田に水を引いて土の塊を砕き、田の表面を平らにする作業。昭和30年代前半は、馬による代かきが行われていた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 07_n_015_0001 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 赤平市 |

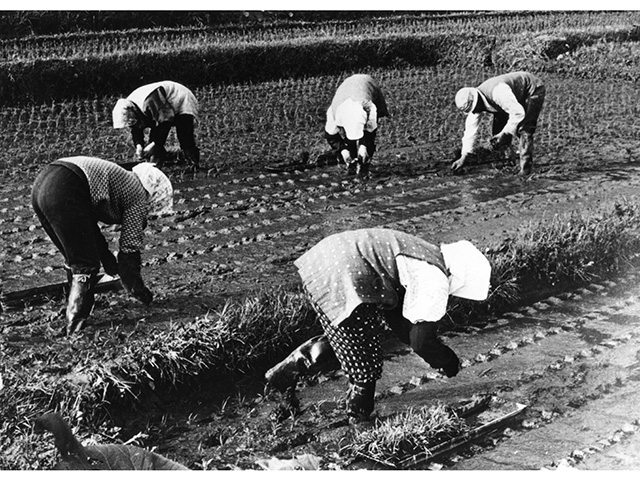

| 説明 | 百戸地区の田植え風景。田植えは一家総出、または地域の人たちとの共同作業であり、時には炭鉱の主婦たちも作業に雇われて貴重な役割を担っていた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 07_n_015_0002 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 赤平市 |

| 説明 | 百戸地区の稲刈り風景。まだ機械は導入されておらず、稲は人の手によって一株一株刈り取られ、束にされて稲架(はさ)がけされ、天日干しされた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 07_n_015_0003 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 赤平市 |

| 説明 | 百戸地区の稲刈り風景。 |

|---|---|

| 資料番号 | 07_n_015_0004 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 赤平市 |

| 説明 | 百戸地区の稲架(はさ)がけ作業。天日干しされた稲は、人の手で脱穀された。 |

|---|---|

| 資料番号 | 07_n_015_0005 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 赤平市 |