月形の暮らし・行事(2)

| 概要 |

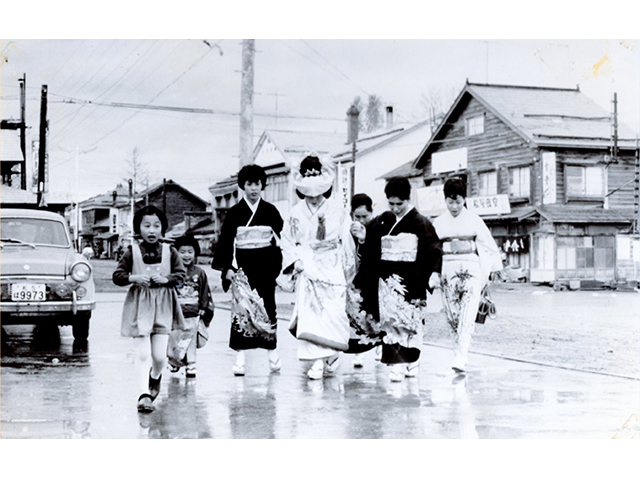

国の施設である樺戸集治監があったことで、月形村は、当時、空知管内で最も繁栄していたまちの一つだった。明治14年(1881年)の開村当時の人口はおよそ500人だったが、その後10年で3倍に増加した。町制施行は、昭和28年(1953年)。人口のピークは、昭和35年(1960年)の9520人。写真は、昭和30年代の花嫁。 |

|---|---|

| 自治体 | 月形町 |

| 種別 | その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 暮らし・行事 |

| 年代 | 昭和中期(1946~1967) |

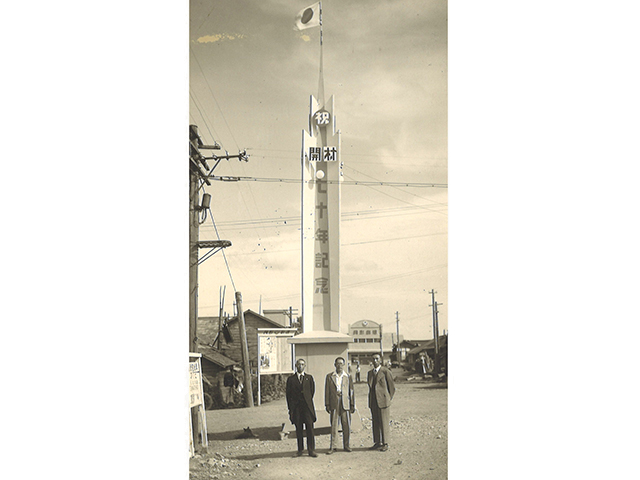

| 説明 | 昭和25年(1950年)9月、月形村は開村70年を迎えた。記念塔の奥に見えるのは月形劇場。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0001 |

| 撮影年 | 昭和25年(1950年) |

| 所蔵 | 月形町 |

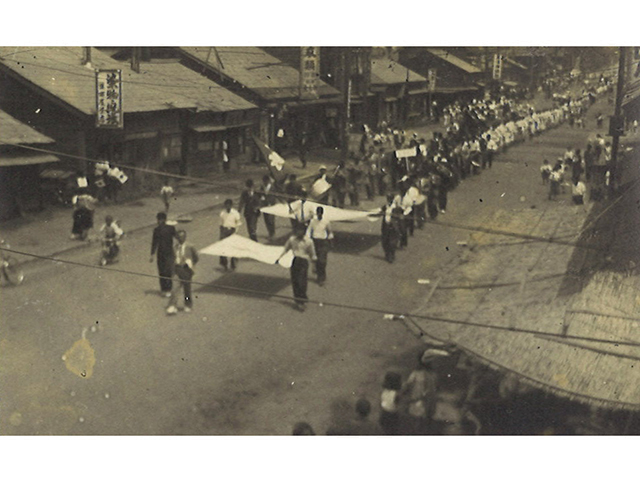

| 説明 | 月形村開村70年記念のパレード。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0002 |

| 撮影年 | 昭和25年(1950年) |

| 所蔵 | 月形町 |

| 説明 | 月形村開村70年記念パレードに参加する住民と、激励する狩野盛秀村長。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0003 |

| 撮影年 | 昭和25年(1950年) |

| 所蔵 | 月形町 |

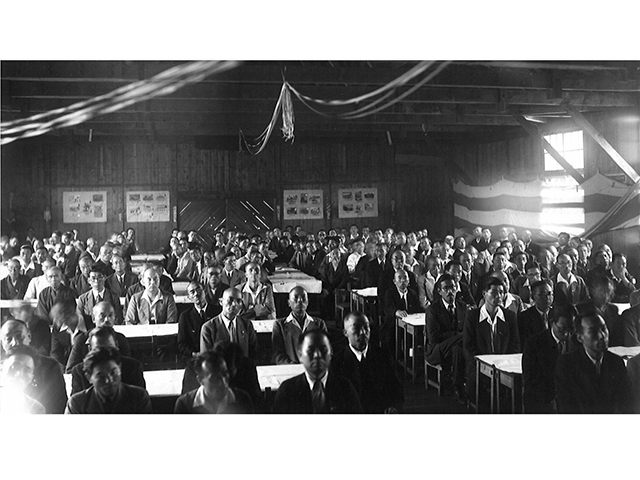

| 説明 | 月形小学校体育館で開かれた、開村70年記念式典。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0004 |

| 撮影年 | 昭和25年(1950年) |

| 所蔵 | 月形町 |

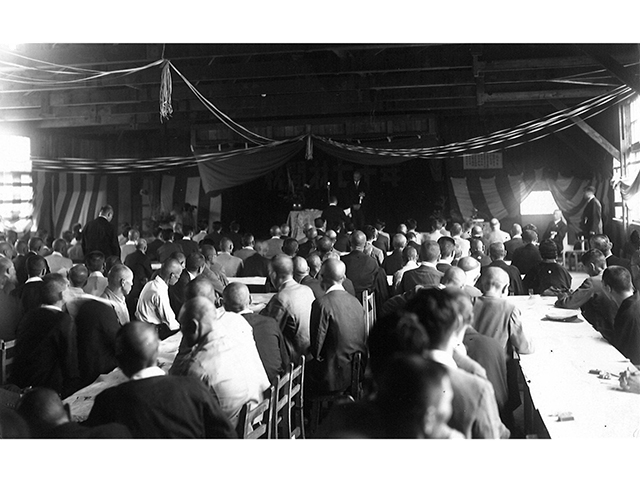

| 説明 | 月形村開村70年記念式典表彰式。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0005 |

| 撮影年 | 昭和25年(1950年) |

| 所蔵 | 月形町 |

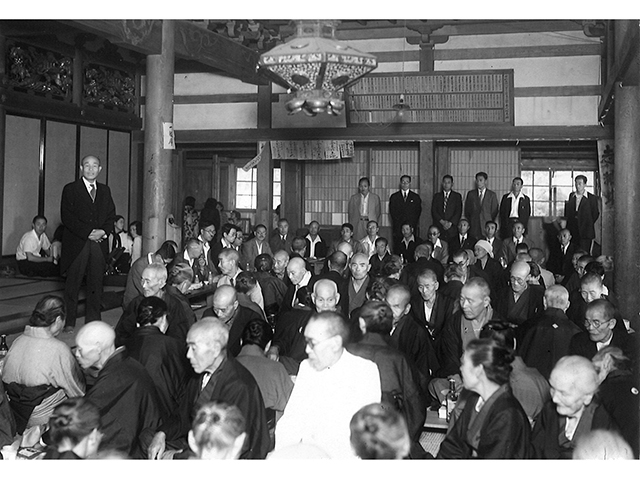

| 説明 | 月形村開村70年記念行事の一つで、円福寺本堂で開かれた敬老会。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0006 |

| 撮影年 | 昭和25年(1950年) |

| 所蔵 | 月形町 |

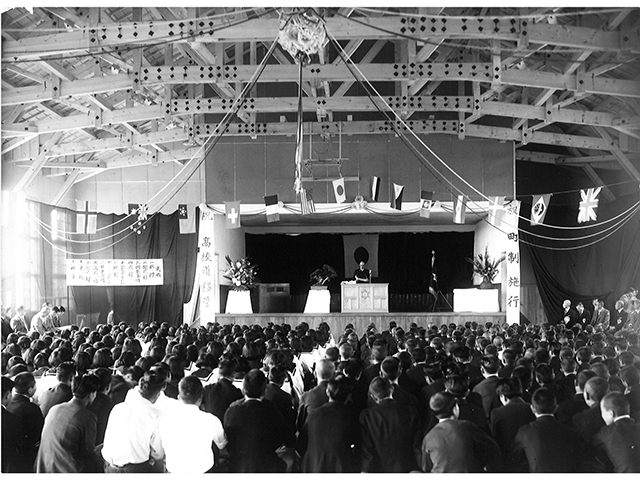

| 説明 | 昭和28年(1953年)4月1日、町制施行で月形村から月形町に。高校の北海道移管と合わせ、8月26日に記念式典が行われた。当時の人口は、約8000人。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0007 |

| 撮影年 | 昭和28年(1953年) |

| 所蔵 | 月形町 |

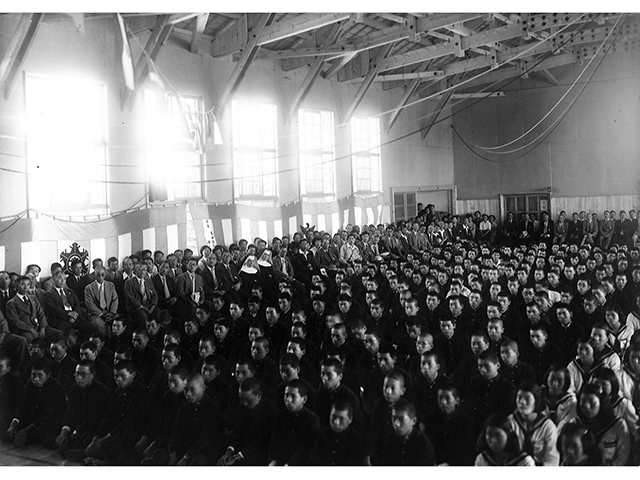

| 説明 | 月形町の町制施行と高校道移管記念式典。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0008 |

| 撮影年 | 昭和28年(1953年) |

| 所蔵 | 月形町 |

| 説明 | 月形町の町制施行と高校道移管記念祝賀会。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0009 |

| 撮影年 | 昭和28年(1953年) |

| 所蔵 | 月形町 |

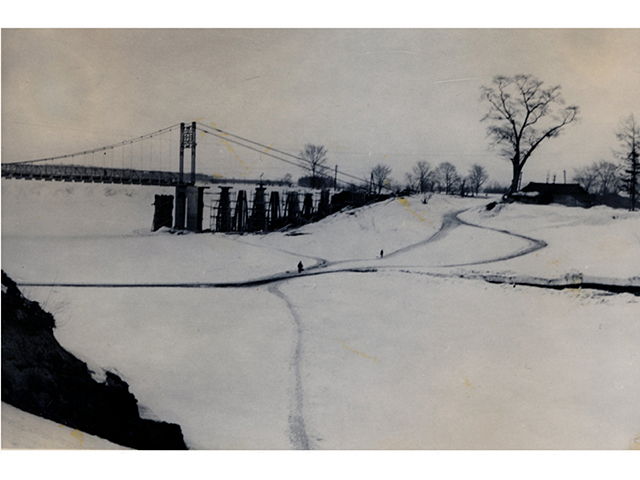

| 説明 | 石狩川にかかる月形橋と、手前は氷橋(すがばし)。氷橋とは、凍った川に丸太や木の枝などを敷き、雪で覆って凍らせたもの。月形町では、柳の枝を使うことが多かったという。頑丈で馬そりも通行していた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0010 |

| 撮影年 | 昭和28年(1953年) |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 昭和29年(1954年)ころの月形村消防団員。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0011 |

| 撮影年 | 昭和29年(1954年)ころ |

| 所蔵 | 月形町 |

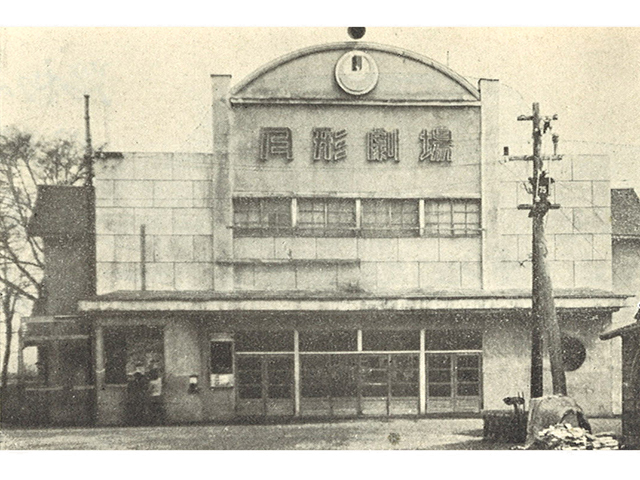

| 説明 | 昭和20年代後半から30年代まであった月形劇場。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0012 |

| 撮影年 | 不明 |

| 所蔵 | 月形町 |

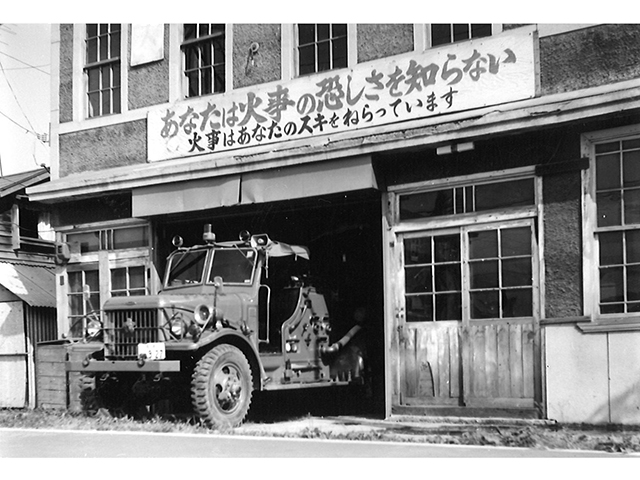

| 説明 | 昭和30年(1955年)ころの消防支所。旧公民館に併設されていた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0013 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 月形町 |

| 説明 | 昭和30年(1955年)ころの札比内消防団。私設消防組として昭和10年(1935年)に発足し、翌年、公設に移管。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0014 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 月形町 |

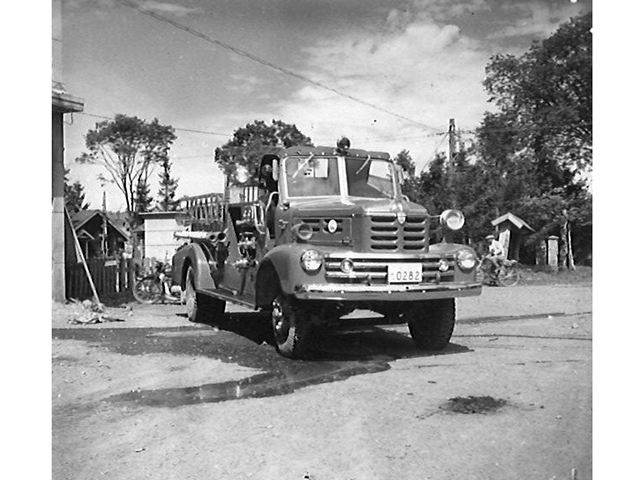

| 説明 | 昭和31年(1956年)当時の新しい消防車。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0015 |

| 撮影年 | 昭和31年(1956年)ころ |

| 所蔵 | 月形町 |

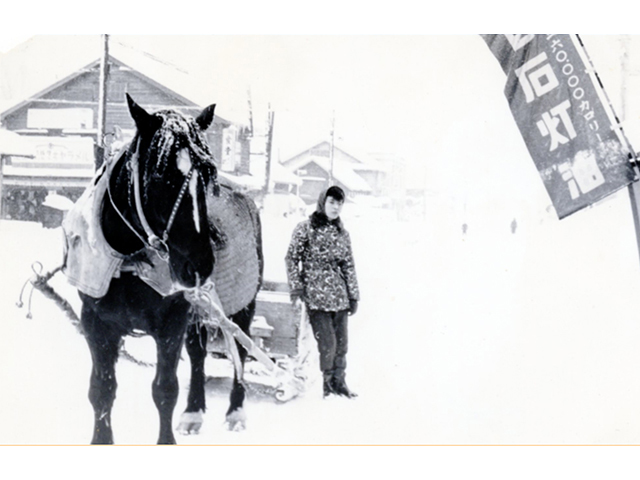

| 説明 | 農家が商店街に買い物に来るときは、馬車や馬そりを使っていた。輸送手段として馬は重要な役割を担ってきたが、自動車の普及に伴い、昭和30年代半ばころから町中で馬の姿を見ることは少なくなっていったという。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0016 |

| 撮影年 | 昭和30年代 |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 様々な日用品であふれた月形町の商店。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0017 |

| 撮影年 | 昭和30年(1955年)ころ |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 昭和30年代の「こどもの日」の三姉妹。お子様ランチ風のお祝いの食事は、母親の手作りだ。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0018 |

| 撮影年 | 昭和30年代 |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 月形町の樺戸神社秋季例大祭で興行するサーカス団。会場は、最上段まで観客で埋め尽くされていて、サーカスが庶民の娯楽の一つだったことがうかがえる。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0019 |

| 撮影年 | 昭和30年代 |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 月形町の樺戸神社秋季例大祭で興行するサーカス団。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0020 |

| 撮影年 | 昭和30年代 |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 月形町内の寺院が合同で行った花まつりのパレード。花まつりは一般的に4月8日に行われるが、月形町では、まだ寒く花もない時期のため、5月5日のこどもの日に行われていた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0021 |

| 撮影年 | 昭和30年代 |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 昭和30年代の月形町の結婚式。会場は新郎の自宅で、仲人が取り仕切り、親族の紹介や三三九度、「高砂」の詠唱もあったという。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0022 |

| 撮影年 | 昭和31年(1956年) |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 雪解けのころ、未舗装でぬかるむ道路を慎重に歩く花嫁。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0023 |

| 撮影年 | 昭和31年(1956年) |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |

| 説明 | 親族の女性たちに付き添われ、美容院から結婚式場へ向かう花嫁。当時、結婚式は新郎の自宅で行われることが多かったという。 |

|---|---|

| 資料番号 | 10_n_004_0024 |

| 撮影年 | 昭和37年(1962年) |

| 所蔵 | 伊藤三重子さん |