42件ヒットしました

絞り込み検索

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

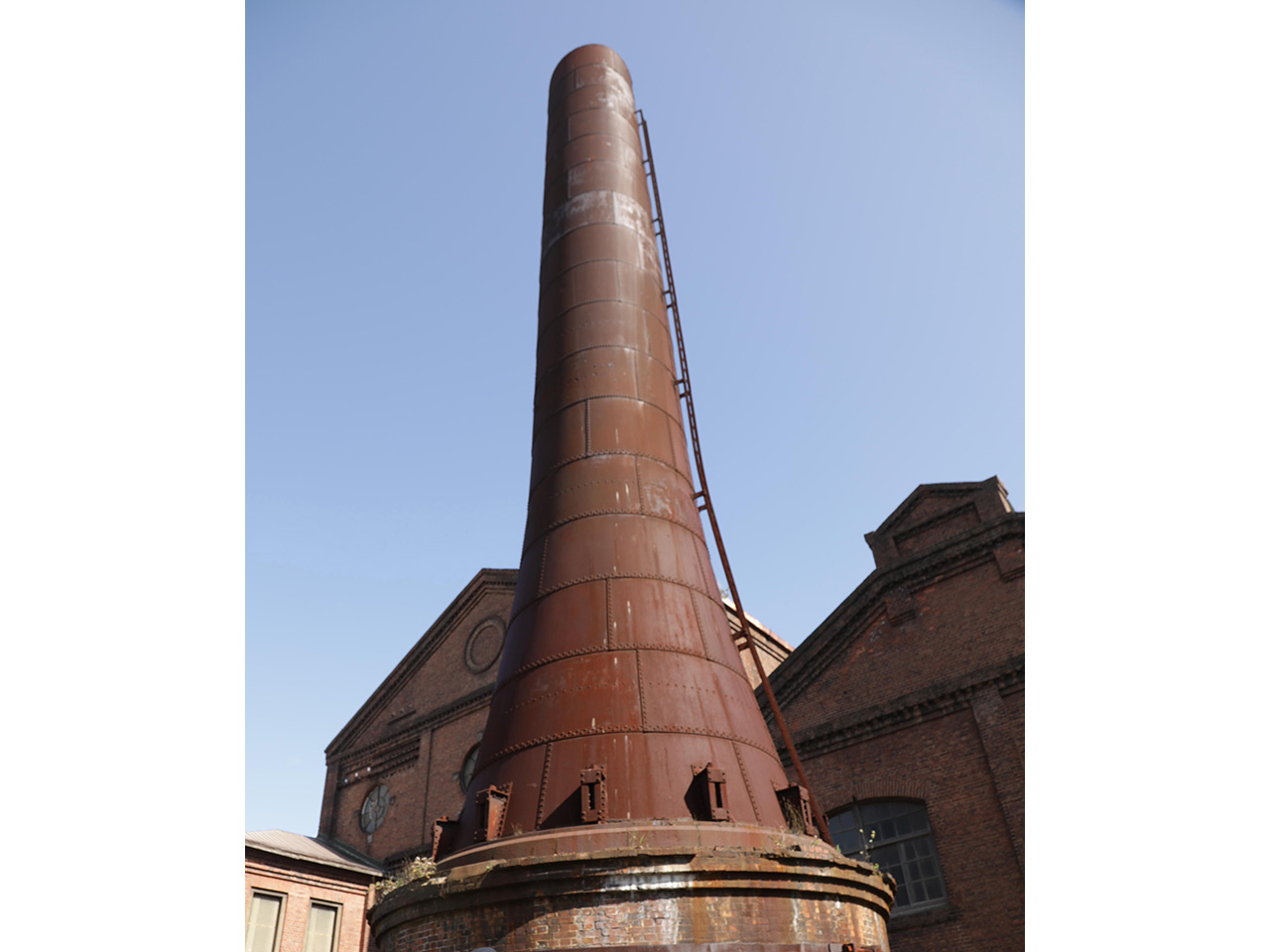

鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設された火力発電所。れんが造り、延床面積3241平方メートル。合弁先のイギリスから輸入した発電機3機とボイラー20機が格納されていた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設されたれんが造りの火力発電所。合弁先のイギリスから輸入した発電機3機とボイラー20機が格納されていた。昭和3年(1928年)に電力会社から初めて電力の供給を受け、自家発電との併用を開始。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設されたれんが造りの火力発電所。昭和3年(1928年)に電力会社から初めて電力の供給を受け、自家発電との併用を開始。昭和13年(1938年)にはすべての電力を電力会社から受電するようになったため、この発電所は予備扱いとなり、昭和36年(1961年)に廃止された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

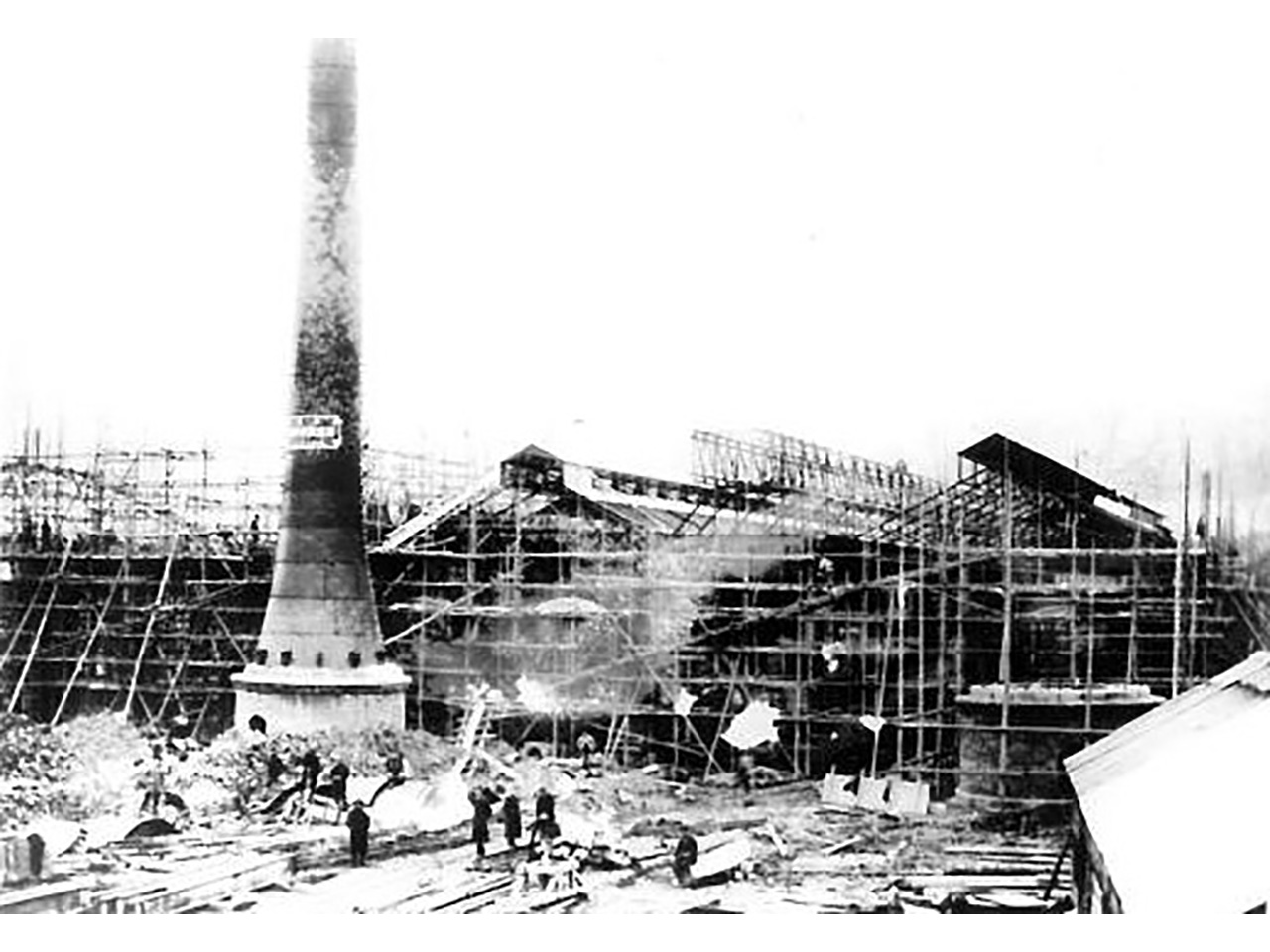

建設中の火力発電所。鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設された。れんが造り、延床面積3241平方メートル。合弁先のイギリスから輸入した発電機3機とボイラー20機が格納されていた。昭和3年(1928年)に電力会社から初めて電力の供給を受け、自家発電との併用を開始。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

恵比寿・大黒天像は、明治42年(1909年)に室蘭で初めて製造された鉄を用いて作られた。高炉の火入れを記念して関係者に贈呈されたもの。高さ9.5センチ、重さ1.1キロ。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

恵比寿・大黒天像は、明治42年(1909年)に室蘭で初めて製造された鉄を用いて作られた。高炉の火入れを記念して関係者に贈呈されたもの。高さ9.5センチ、重さ1.1キロ。写真は恵比寿像。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

恵比寿・大黒天像は、明治42年(1909年)に室蘭で初めて製造された鉄を用いて作られた。高炉の火入れを記念して関係者に贈呈されたもの。高さ9.5センチ、重さ1.1キロ。写真は大黒天像。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

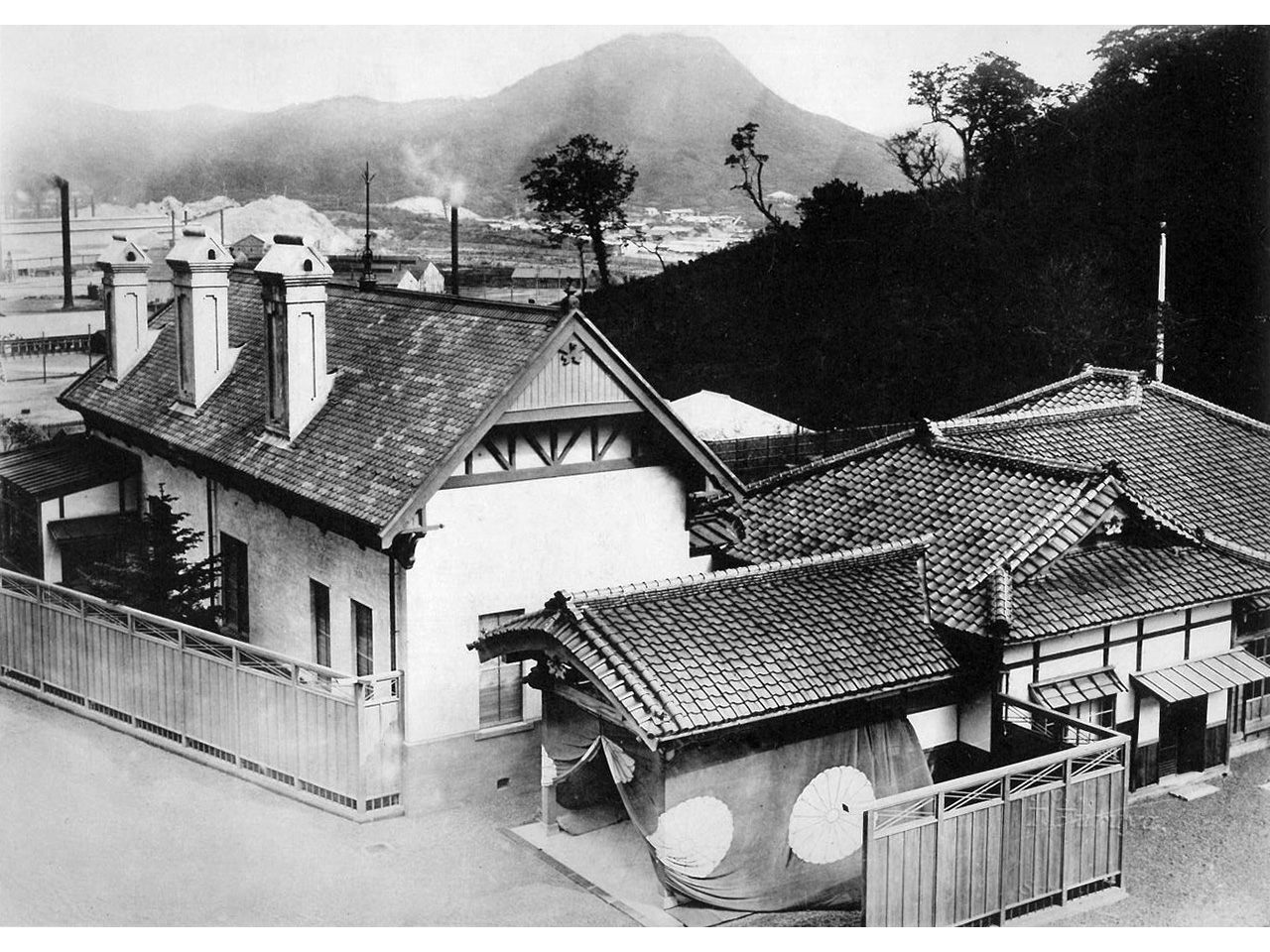

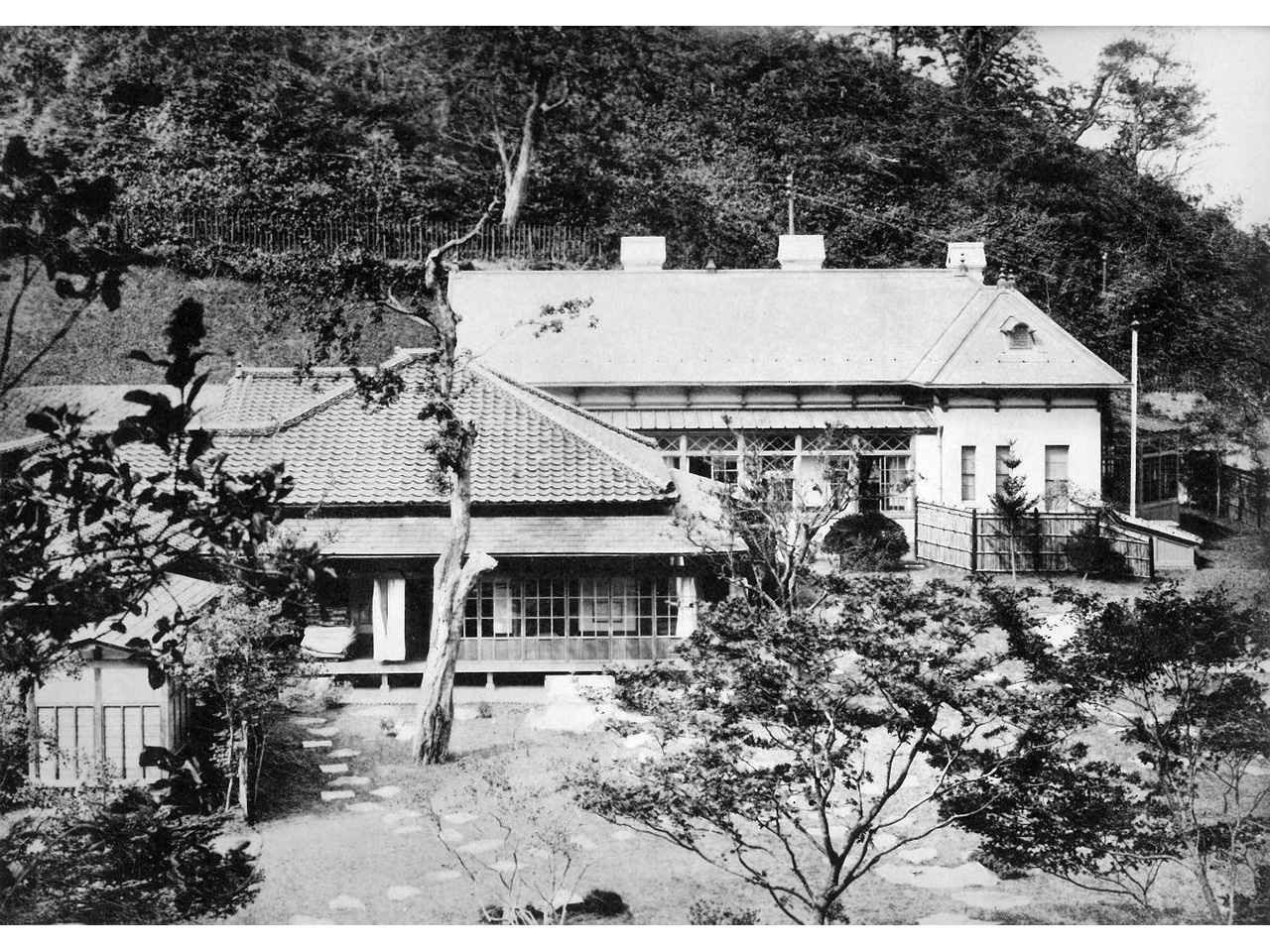

明治44年(1911年)に建設された、宿泊・接待のための施設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的である。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治44年(1911年)に建設された、宿泊・接待のための施設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋館199平方メートル、和館303平方メートル。洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治44年(1911年)建設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的である。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治44年(1911年)に建設された、宿泊・接待のための施設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的である。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

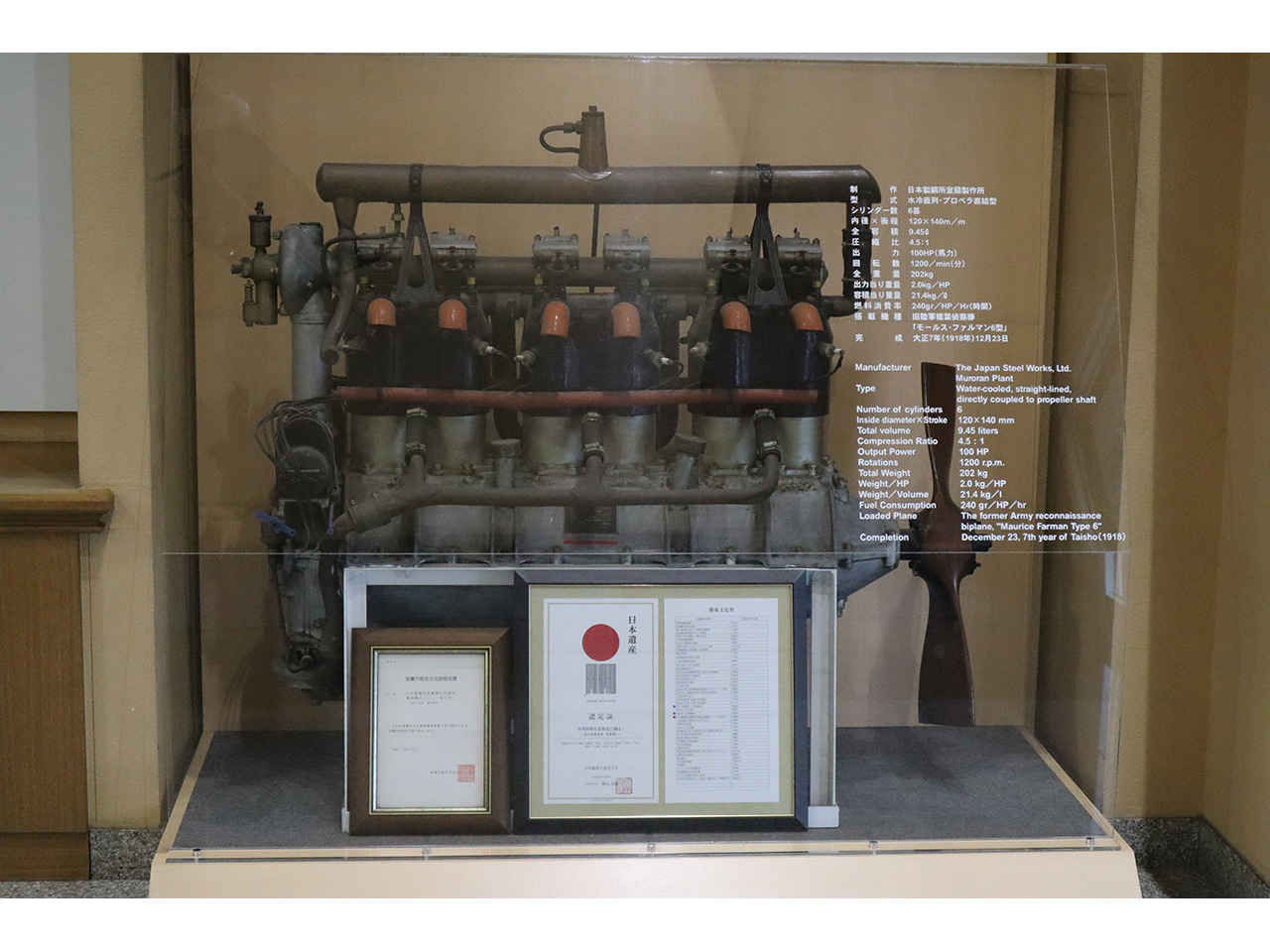

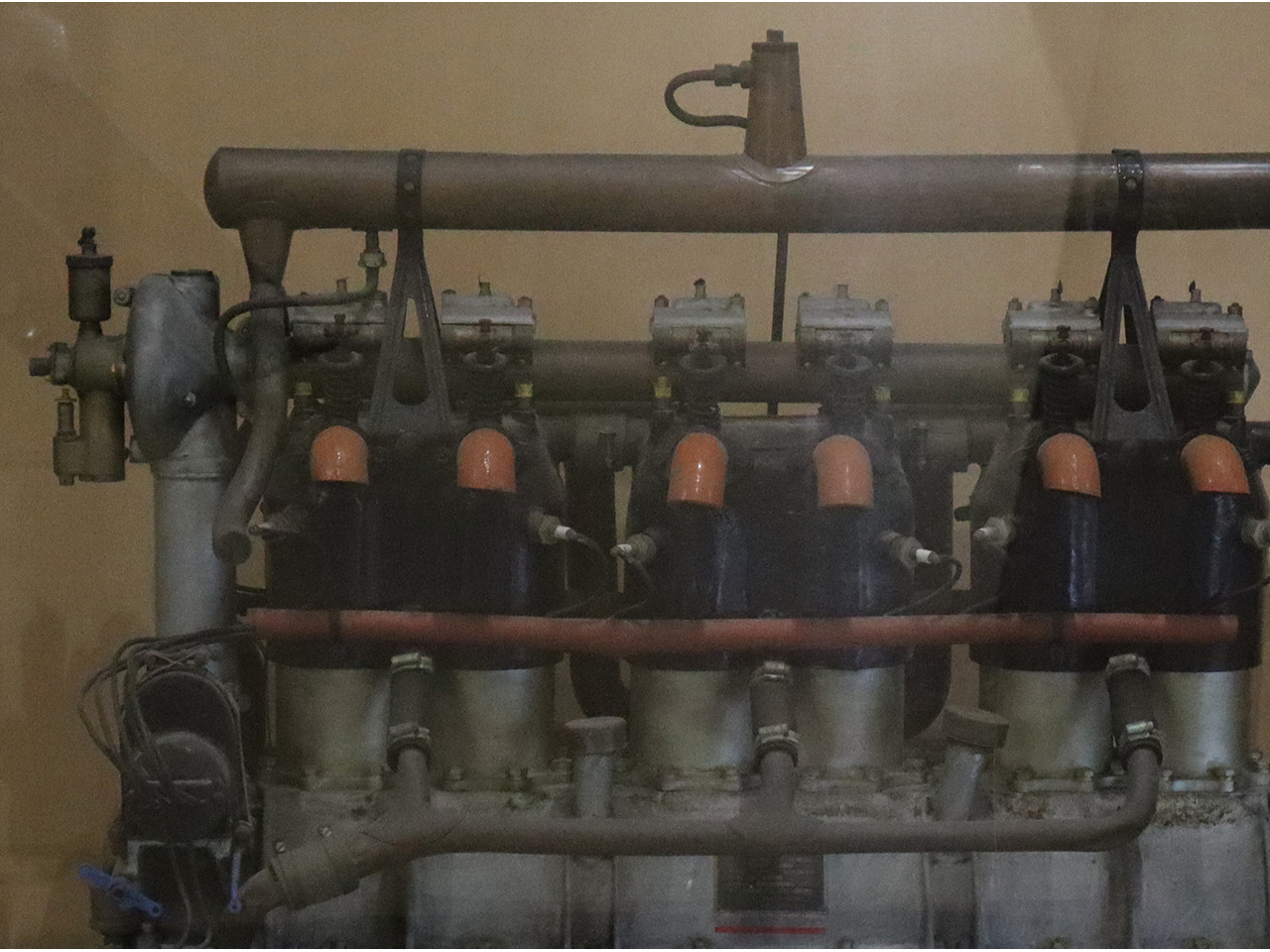

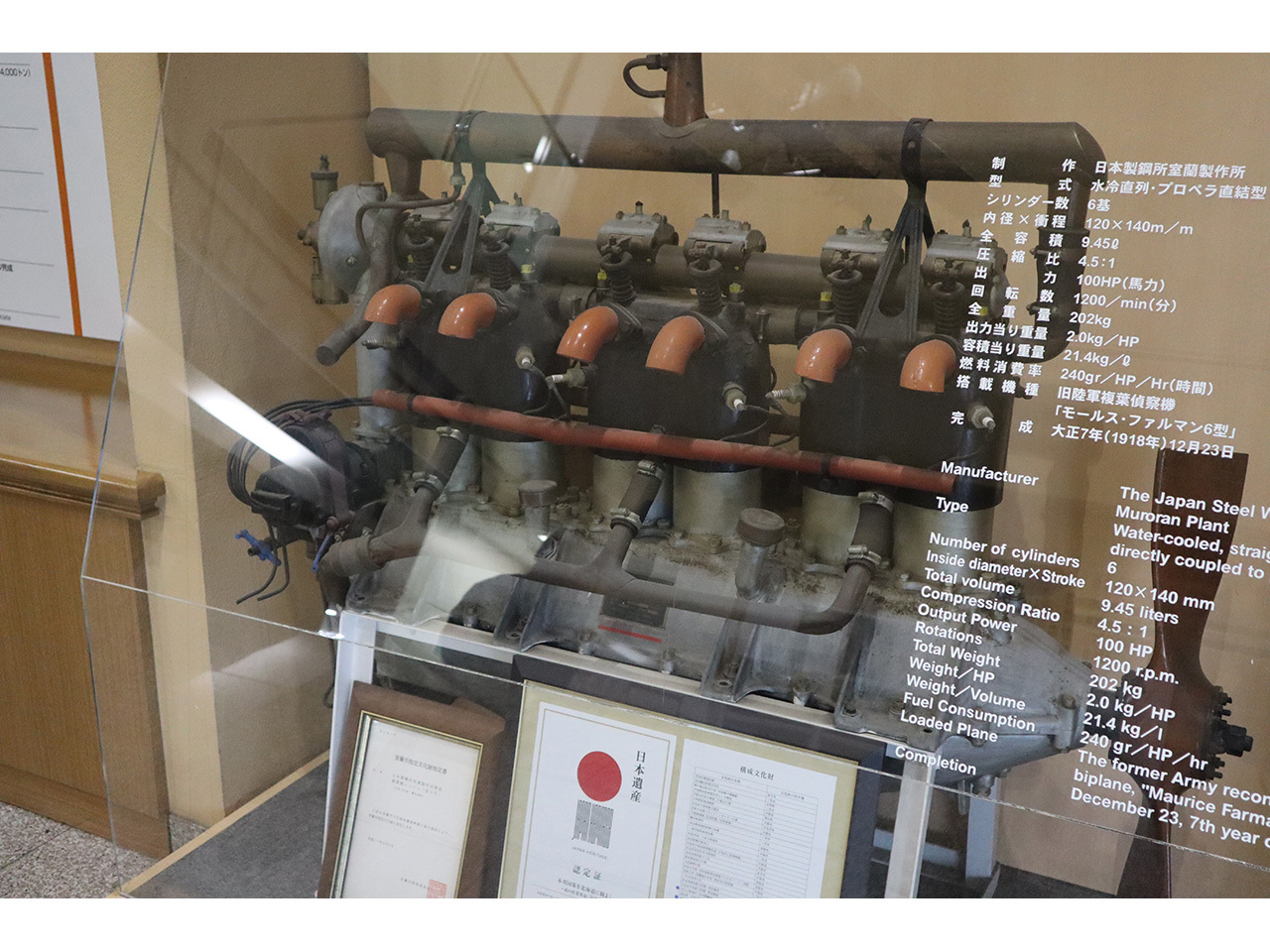

大正7年(1918年)に日本製鋼所が製作した、日本最初の航空機エンジン。陸軍東京工廠から「6年式ダイムラー100馬力」10台の正式受注を受け、わが国初の制式航空発動機として完成した。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正7年(1918年)に日本製鋼所が製作した、日本最初の航空機エンジン。陸軍東京工廠から「6年式ダイムラー100馬力」10台の正式受注を受け、わが国初の制式航空発動機として完成した。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正7年(1918年)に日本製鋼所が製作した、日本最初の航空機エンジン。陸軍東京工廠から「6年式ダイムラー100馬力」10台の正式受注を受け、わが国初の制式航空発動機として完成した。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

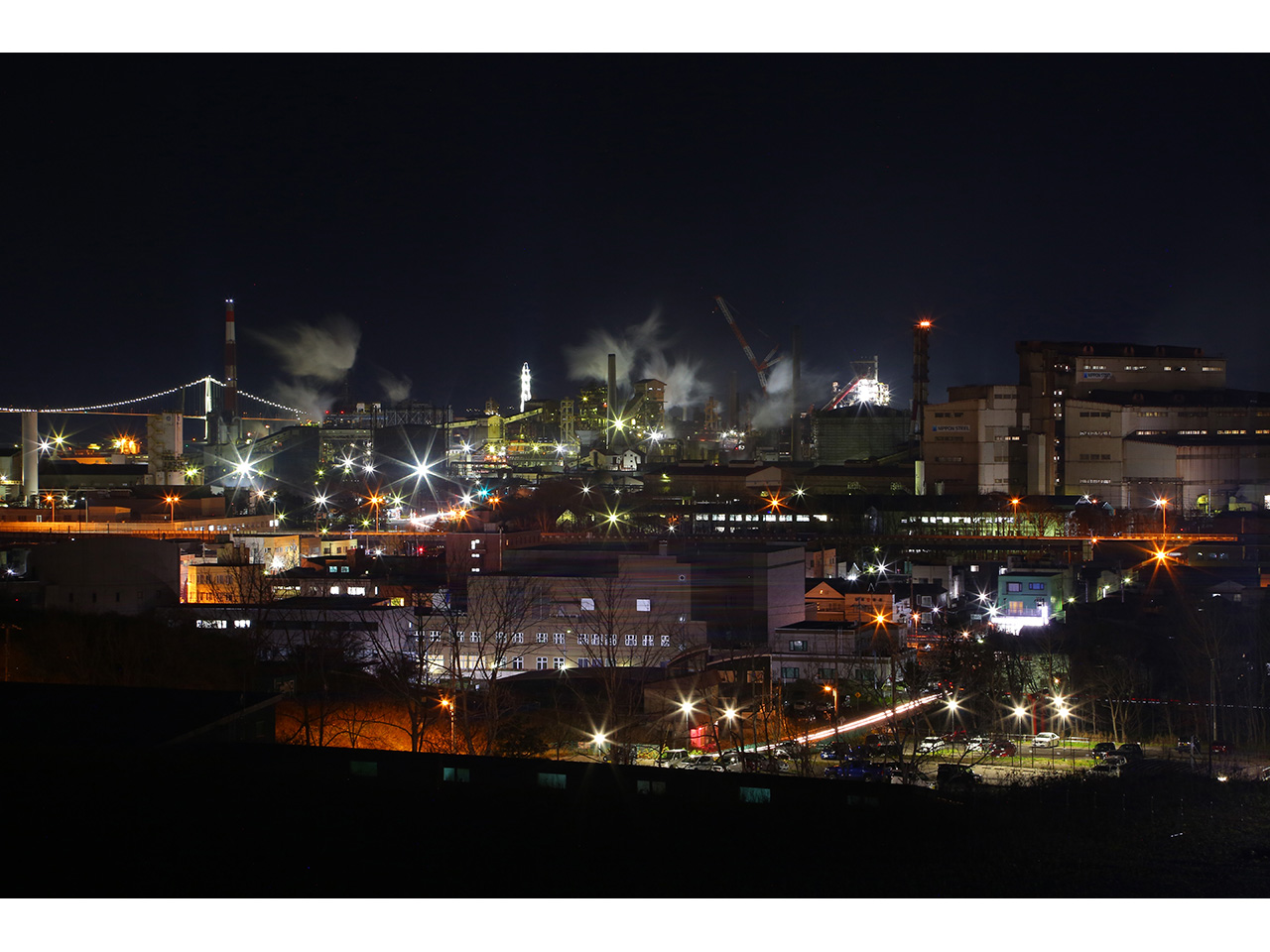

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。写真の建物は、日本製鉄室蘭製鉄所。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

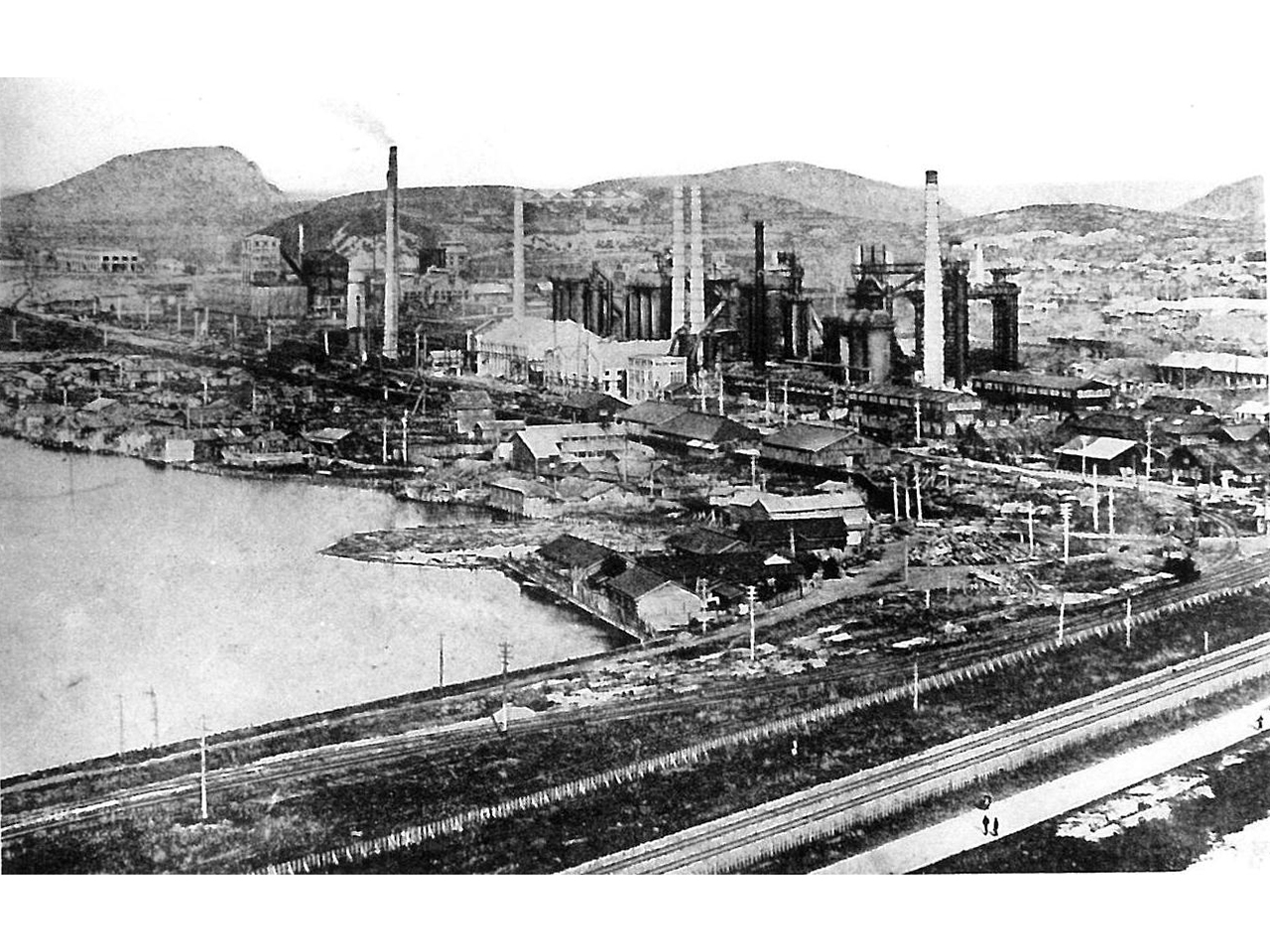

輪西旧市街と製鉄所。昭和12年(1937年)からの第3次拡充計画で海岸70坪を埋め立て、仲町工場を新設することが決定。これにより付近の民家は全戸退去となり旧輪西市街は消滅した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

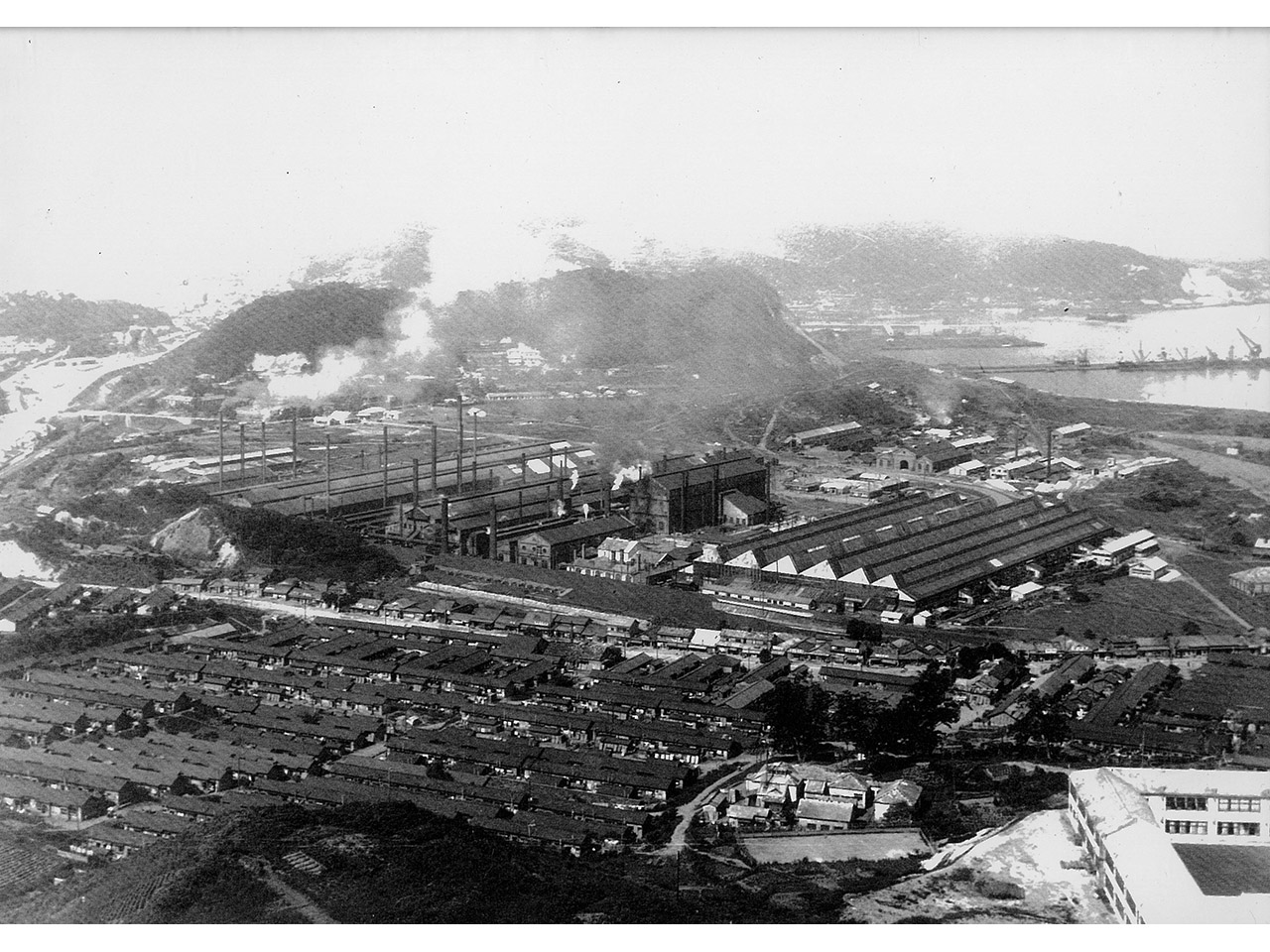

日本製鋼所と御前水。手前に木造の日鋼社宅。日本製鋼所に隣接する御前水や母恋地区は、事業の発展により人口が増加した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

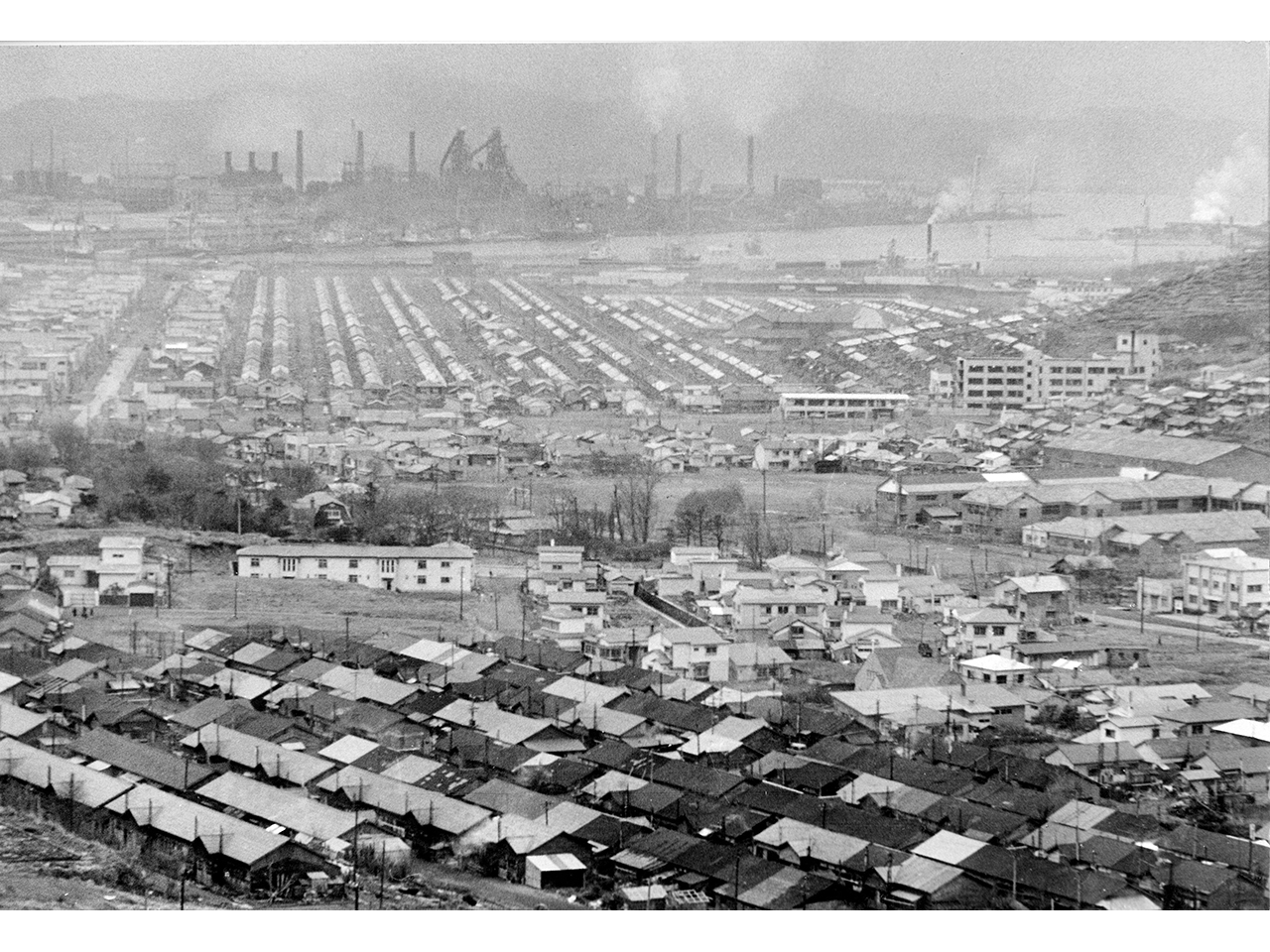

中島の社宅街。ピーク時の1960年代、室蘭、登別に6000戸あった社宅のうち3分の1が中島に集中。中島社宅は人気があり、入居を希望しても2~3年待たされることもあった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

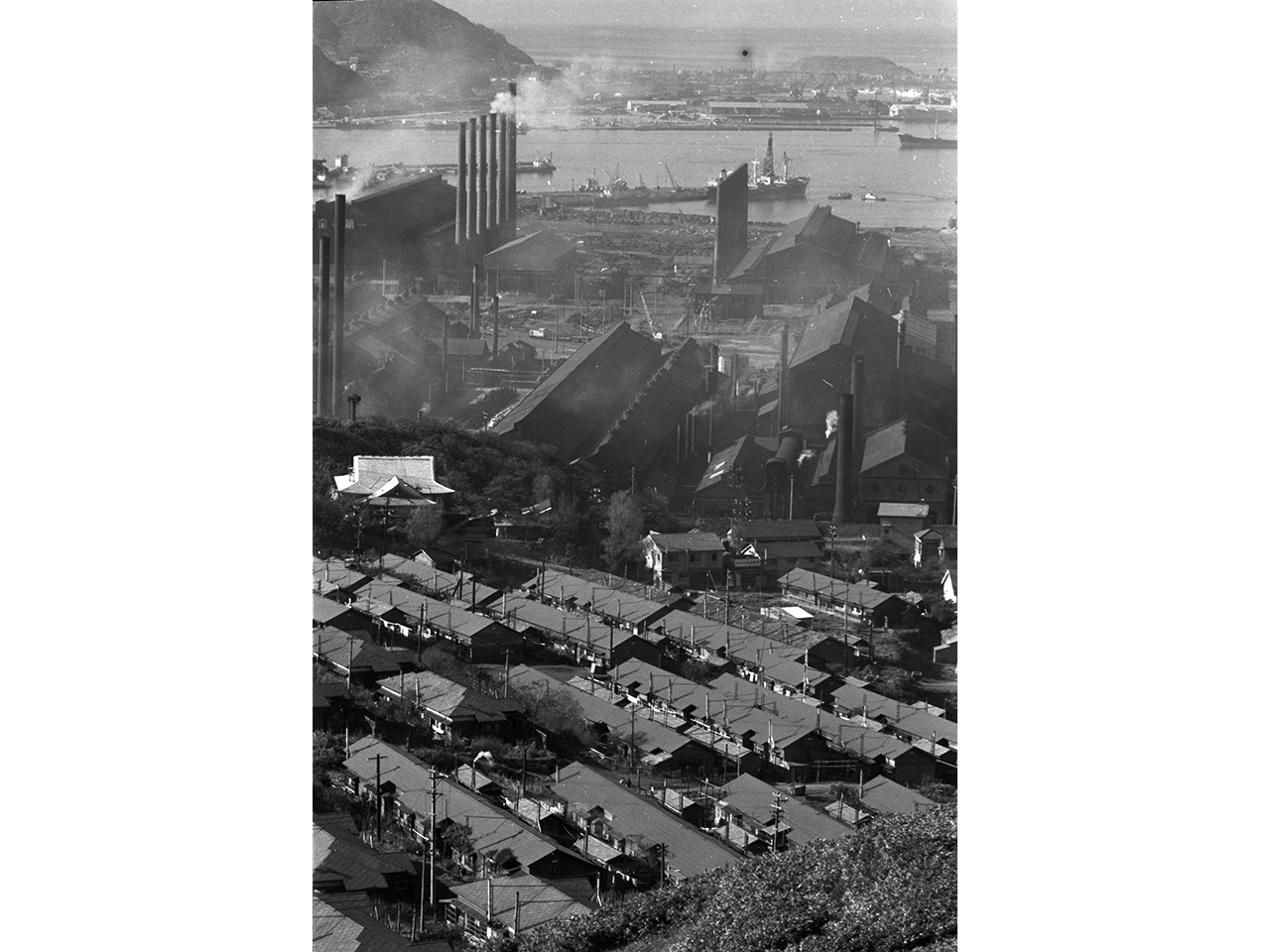

日本製鋼所工場群と鶯沢社宅。ピーク時の昭和26年(1951年)、日鋼の従業員は約4400人。お膝元の御前水には、段々畑のように社宅街が広がっていた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

日本製鋼所と周囲に広がる社宅街。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

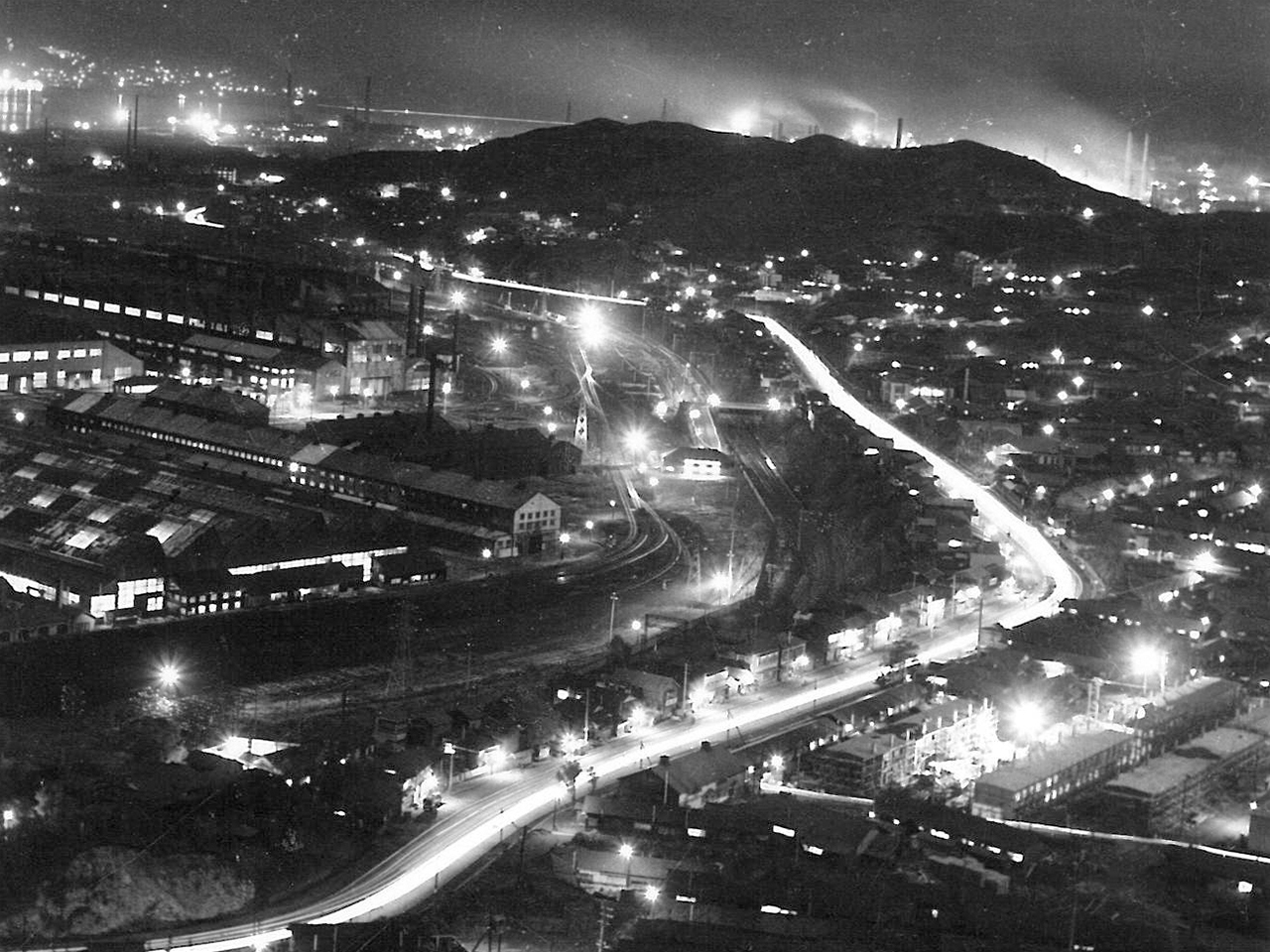

御前水と日鋼の夜景。室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

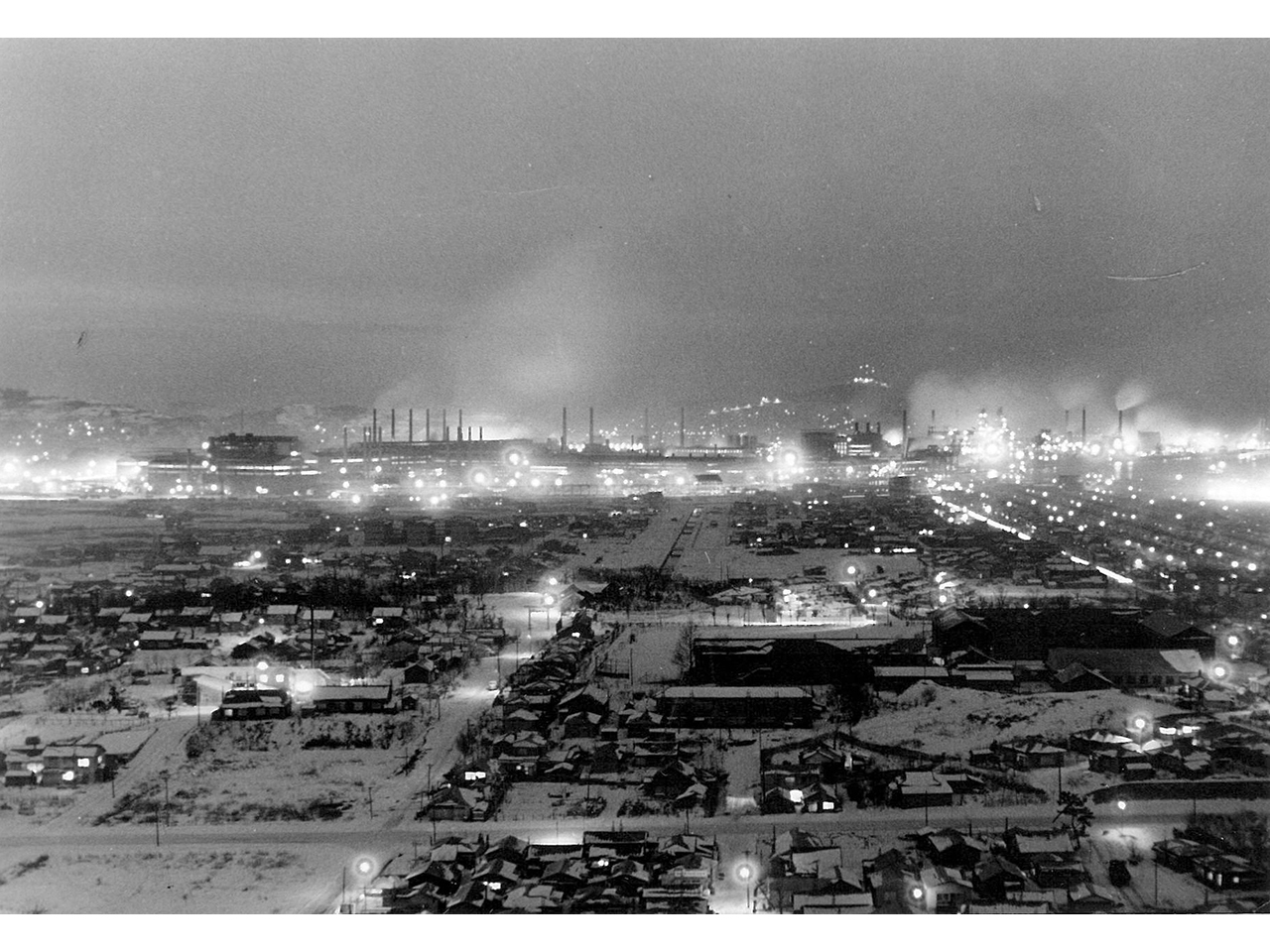

中島と新日鉄の夜景。室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

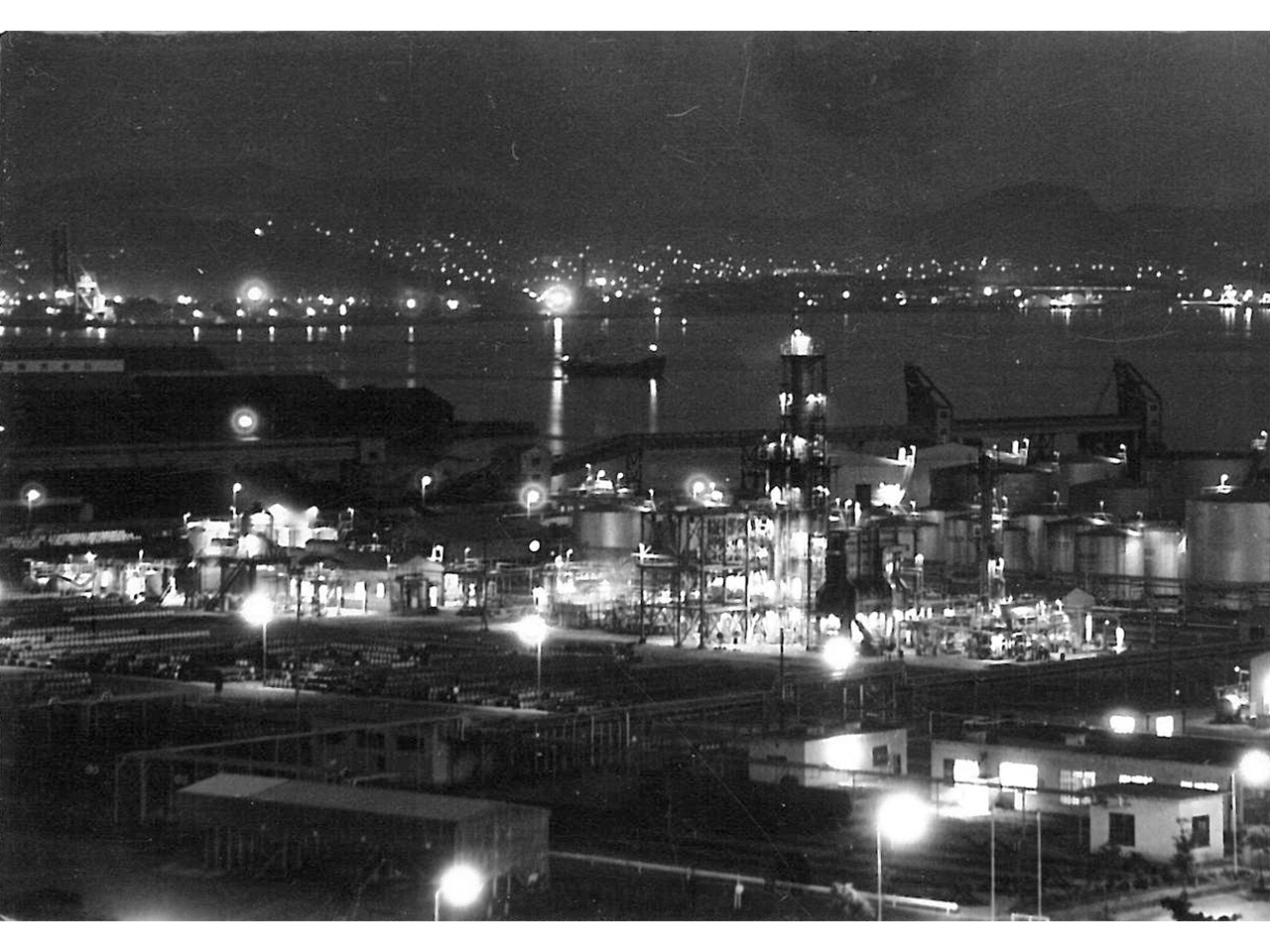

日本石油の夜景。室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正3年(1914年)に旧三菱合資会社室蘭出張所として建設された事務所。戦時中は日本石炭(戦時国策により石炭各社を統合した統制販売会社)の事務所として使用され、戦後は三菱鉱業室蘭営業所として長く利用された。その後、民間企業に賃貸されていたが、老朽化で取り壊しの話が出た際に市民出資による保存団体が発足。三菱マテリアルから購入し、保存の道筋をつけた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正3年(1914年)に旧三菱合資会社室蘭出張所として建設された事務所。戦時中は日本石炭(戦時国策により石炭各社を統合した統制販売会社)の事務所として使用され、戦後は三菱鉱業室蘭営業所として長く利用された。その後、民間企業に賃貸されていたが、老朽化で取り壊しの話が出た際に市民出資による保存団体が発足。三菱マテリアルから購入し、保存の道筋をつけた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正3年(1914年)に旧三菱合資会社室蘭出張所として建設された事務所。戦時中は日本石炭(戦時国策により石炭各社を統合した統制販売会社)の事務所として使用され、戦後は三菱鉱業室蘭営業所として長く利用された。その後、民間企業に賃貸されていたが、老朽化で取り壊しの話が出た際に市民出資による保存団体が発足。三菱マテリアルから購入し、保存の道筋をつけた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正15年(1926年)に建築された北海道炭礦汽船の海員倶楽部。山荘風の意匠が特徴。北炭の専務取締役だった井上角五郎氏の別荘があった場所に建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正15年(1926年)に建築された北海道炭礦汽船の海員倶楽部。山荘風の意匠が特徴。北炭の専務取締役だった井上角五郎氏の別荘があった場所に建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治45年(1912年)に建設された木造2階建ての駅舎。寄棟造りで、明治の洋風建築の面影を残す屋根や白壁造りの外観、外回りは入母屋風で「がんぎ」と呼ばれるアーケード様式になっている。細部の意匠は洋風で仕上げられており、屋根上のドーマー窓、方杖を持ったアーケードの軒支柱、1階の縦長の窓などに特徴がある。3代目の室蘭駅舎として平成9年(1997年)まで稼働していた。国の有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

旧室蘭駅舎の隣に展示されているD51650は、昭和15年(1940年)に苗穂工場で製造された蒸気機関車で、昭和49年(1974年)まで道内各地で石炭運搬に活躍した。走行距離は273万6849キロ。石炭積出港として発展した室蘭の歩みを象徴する地域資源として、昭和50年(1975年)から旧国鉄OBの協力のもと室蘭で保存されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治45年(1912年)に建設された木造2階建ての駅舎。寄棟造りで、明治の洋風建築の面影を残す屋根や、白壁造りの外観、外回りは入母屋風で「がんぎ」と呼ばれるアーケード様式になっている。建築面積686平方メートル。3代目の室蘭駅舎として平成9年(1997年)まで稼働した。現在は社団法人室蘭観光協会事務所兼ホール。国の有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

仏坂下の室蘭駅。明治30年(1897年)に開業した。駅舎としては初代。現在の駅舎とほぼ同じ位置にあった。室蘭では、明治25年(1892年)に一般客を扱う室蘭停車場が輪西に開設された。その後、鉄道が仏坂まで延長されたことに伴い新たに建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

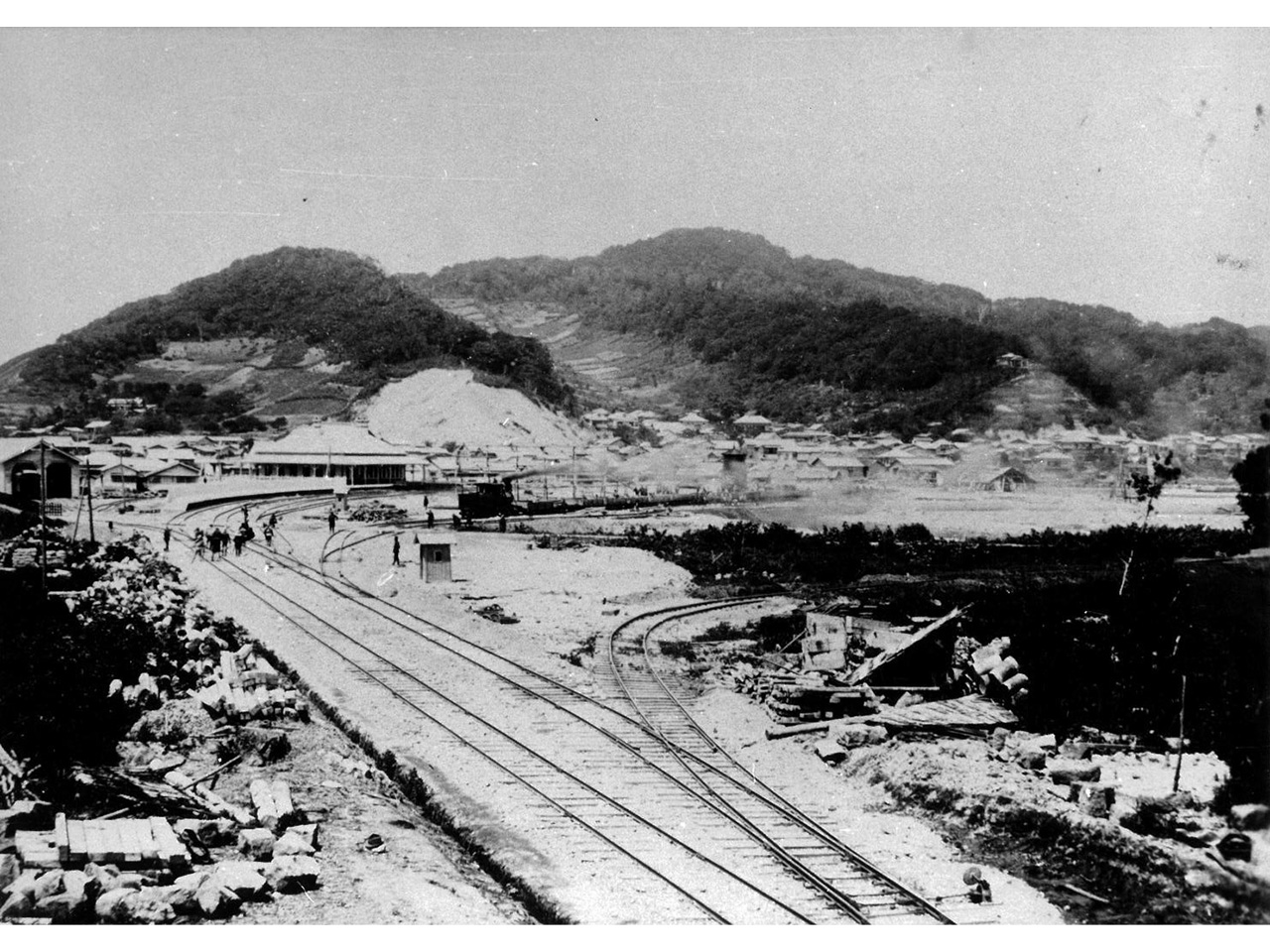

鉄道の延長工事の様子。写真正面は測量山。鉄道延長により室蘭線は海の玄関口に到達し、住民や旅客の利便性は格段に向上した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

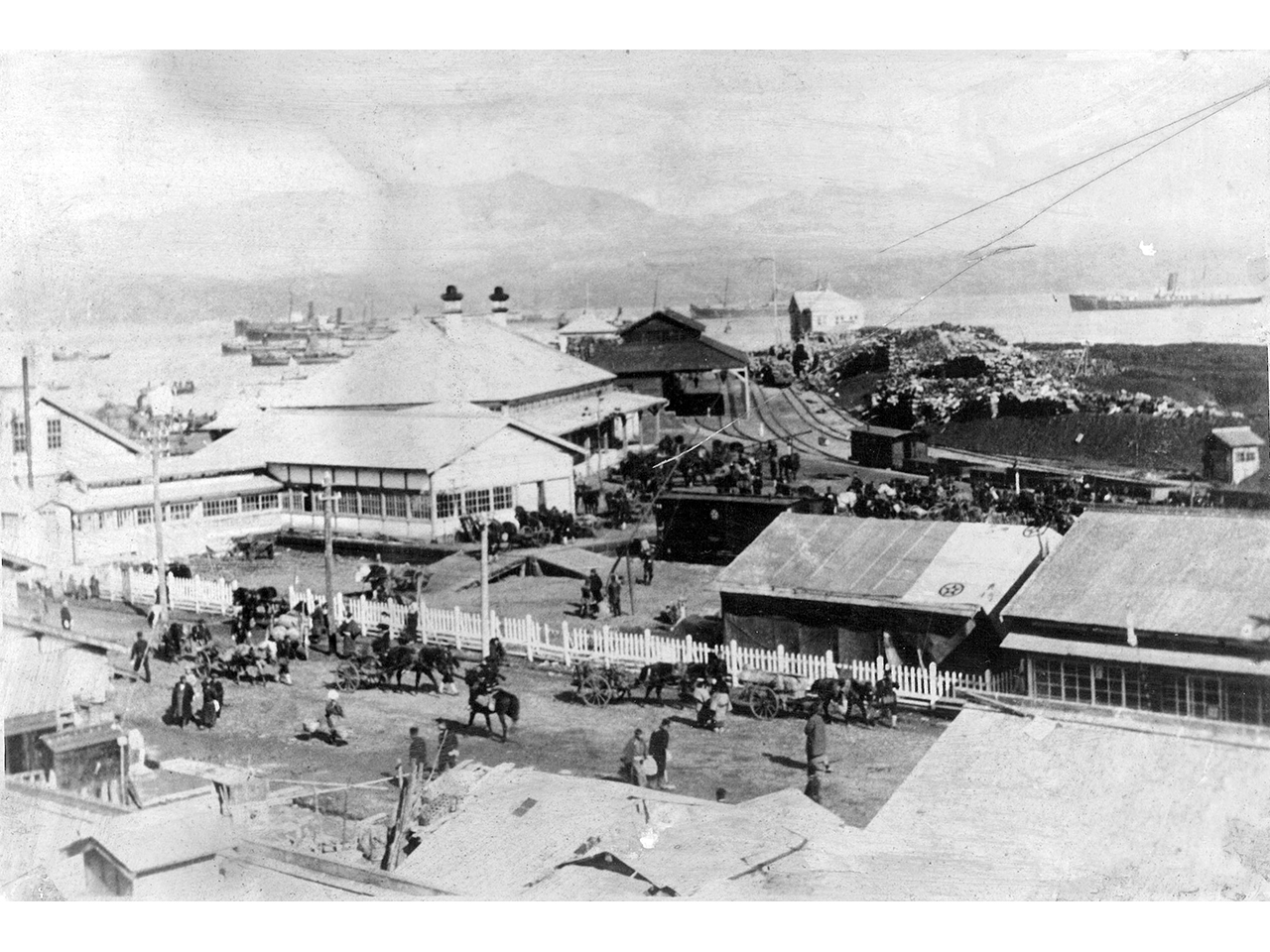

海岸町に移転した2代目室蘭駅。人や荷馬車が行き交い、にぎわっている様子がうかがえる。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

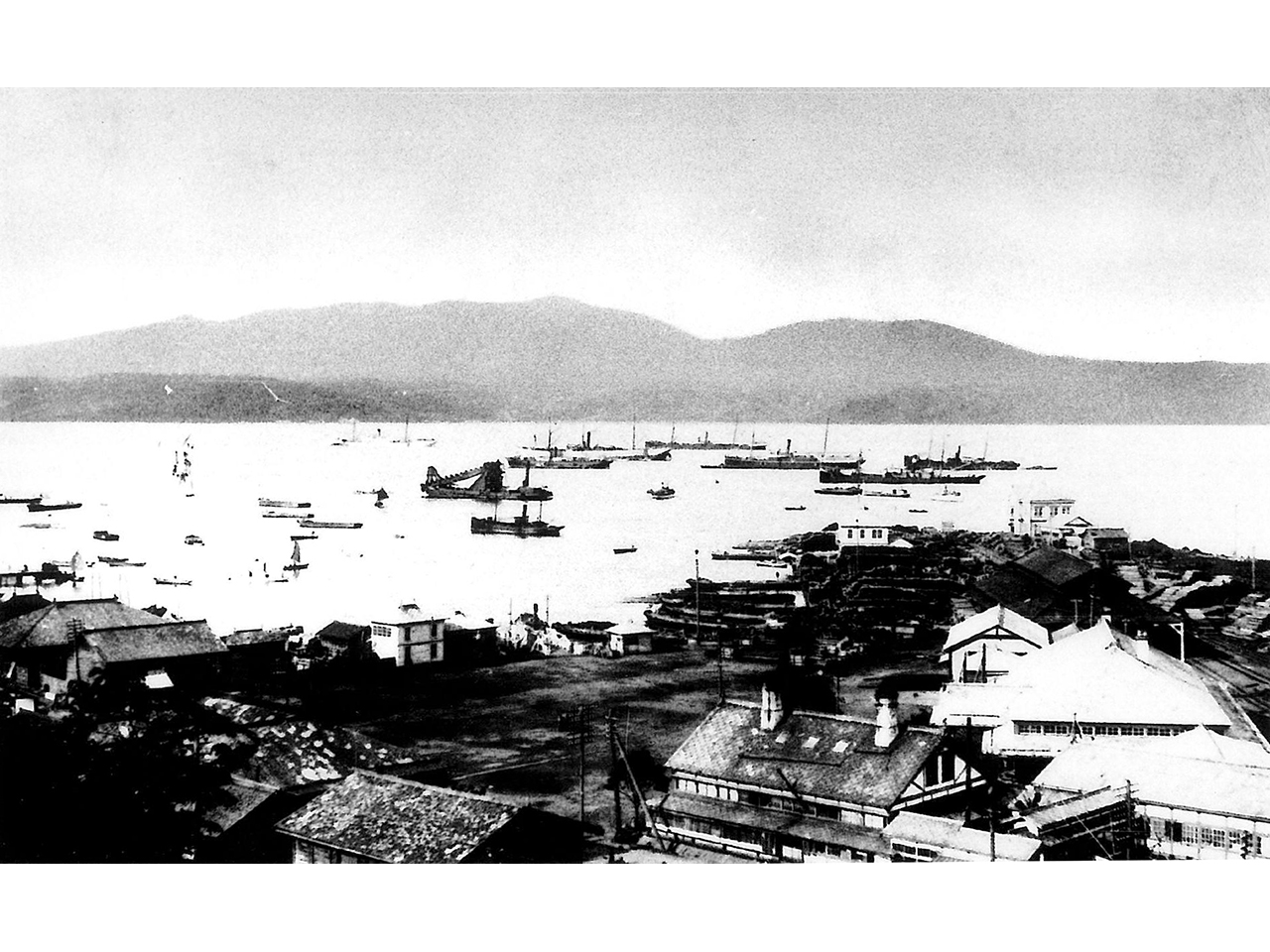

2代目室蘭駅と室蘭港。埠頭には石炭が積まれている。この年、日本製鋼所が一部操業開始。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正時代の室蘭駅。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

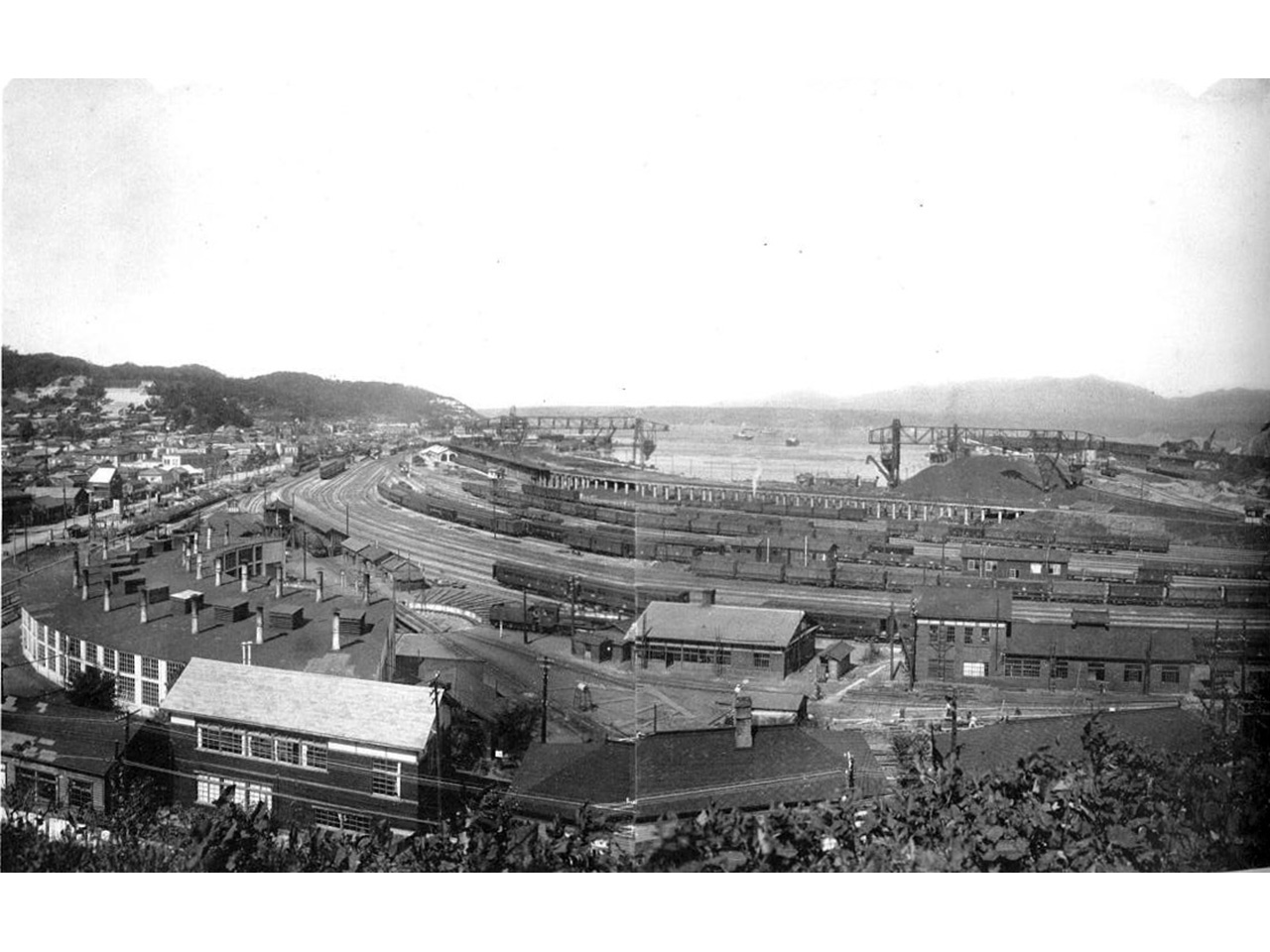

室蘭駅構内の石炭荷役設備群。写真のほぼ中央、左右に延びているのが地上式高架桟橋。運ばれてきた石炭は桟橋の下に積み上げられ、24時間体制で積み込みされた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

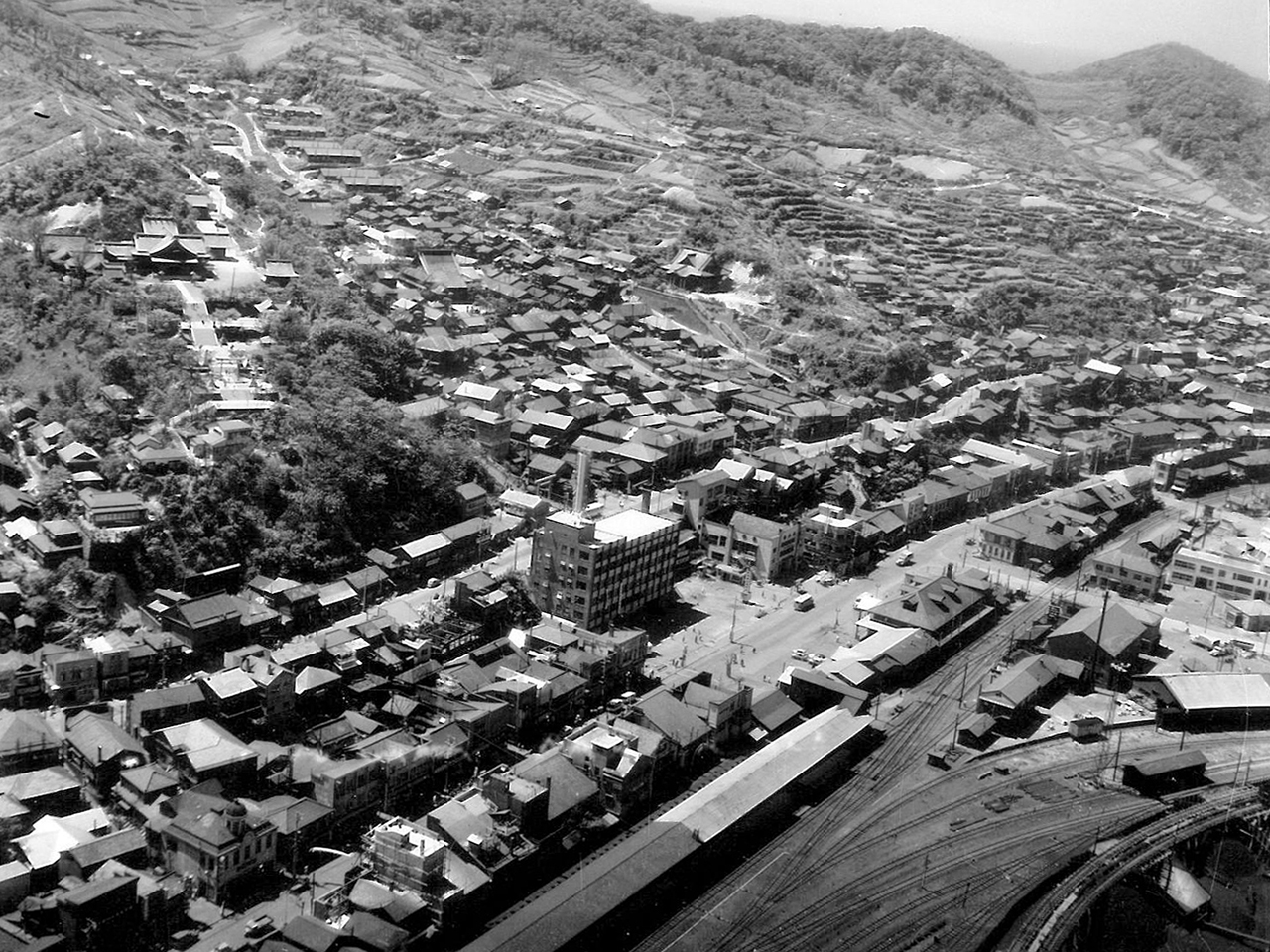

上空から見た室蘭駅。線路は昭和35年(1960年)に西室蘭駅まで延びる。駅向かいの大きな建物は、この写真が撮影された前年に完成したばかりの産業会館。室蘭が工業都市として発展するのに伴い、商工業者のサービスセンター機能を持つ施設として建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治45年(1912年)、室蘭本線の終着駅として造られ駅舎。木造2階建て、建築面積686平方メートル。寄棟造りで、明治の洋風建築の面影を残す屋根や、白壁造りの外観、外回りは入母屋風で「がんぎ」と呼ばれるアーケード様式になっている。3代目の室蘭駅舎として平成9年(1997年)まで稼働していた。国の有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代