栗山の暮らし・行事(2)

| 概要 |

明治21年(1888年)、宮城県仙台藩支藩角田藩士、泉麟太郎が「夕張開墾起業組合」を設立、7戸24人が阿野呂川左岸に入植したのが角田村(現栗山町)の始まり。「農業立村」の精神に基づく積極的な農地開発と、周辺の炭鉱開発・鉄道敷設により人口が増加し、明治40年(1907年)に1級村に昇格。昭和24年(1949年)に町制施行し、栗山町と改称した。写真は、防空演習の様子。 |

|---|---|

| 自治体 | 栗山町 |

| 種別 | その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 暮らし・行事 その他 |

| 年代 | 大正(1912~1925) 昭和初期(1926~1945) |

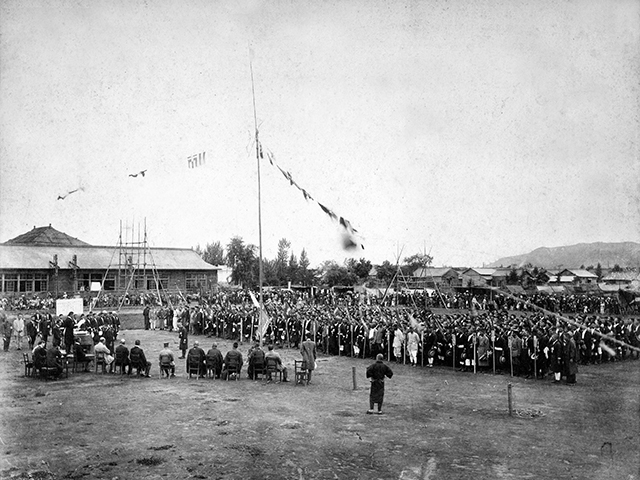

| 説明 | 大正10年(1921年)ころの角田村青年団大会。軍国主義的な国家統制の前触れとして、青年会に対する国の干渉が強まる中、訓令にのっとる形で、大正6年(1931年)各地域の青年会を支部とする角田村青年団が発足した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0001 |

| 撮影年 | 大正10年(1921年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

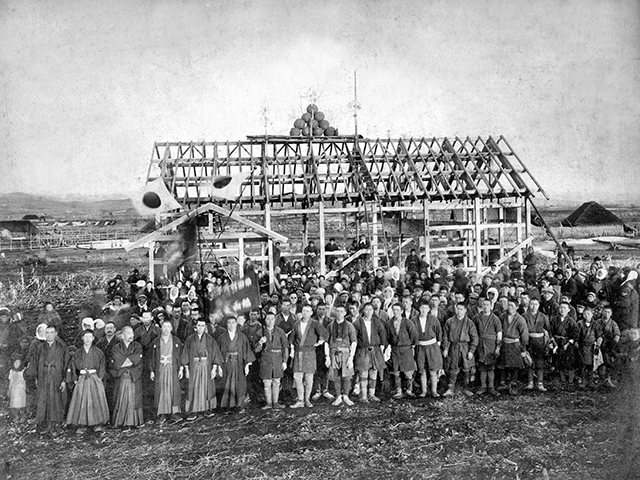

| 説明 | 角田村青年団鳩山支部の倶楽部(集会所)上棟式。各地域に建設された倶楽部は、婦人会、部落会などと連携して、住民自治や地域の文化、産業活動などの拠点としての役割を担った。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0002 |

| 撮影年 | 大正10年(1921年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 大正13年(1924年)、角田村連合処女会が発足した。処女会とは女子青年団のことで、結婚までの修養や親睦などを目的とした。各地域での処女会活動はこの4年前に始まっていて、道内農村部では先駆的だった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0003 |

| 撮影年 | 大正13年(1924年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

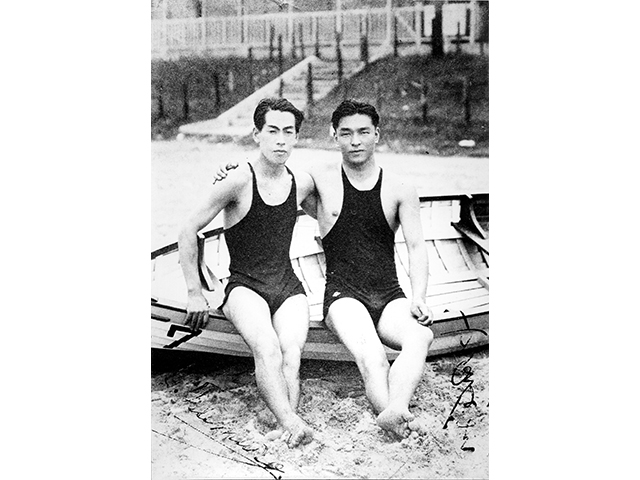

| 説明 | 大正時代の水着姿の男性。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0004 |

| 撮影年 | 大正時代 |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 昭和2年(1927年)、親善を目的にアメリカ合衆国から日本に贈られた「青い目の人形」。角田村では、角田・栗山・阿野呂(南学田)・日出の4つの小学校に届けられた。栗山小学校で撮影された記念写真。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0005 |

| 撮影年 | 昭和2年(1927年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 栗山青年団が主催した陪審法施行後の模擬裁判。陪審法は、昭和2年(1927年)6月1日に施行された。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0006 |

| 撮影年 | 昭和7年(1932年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

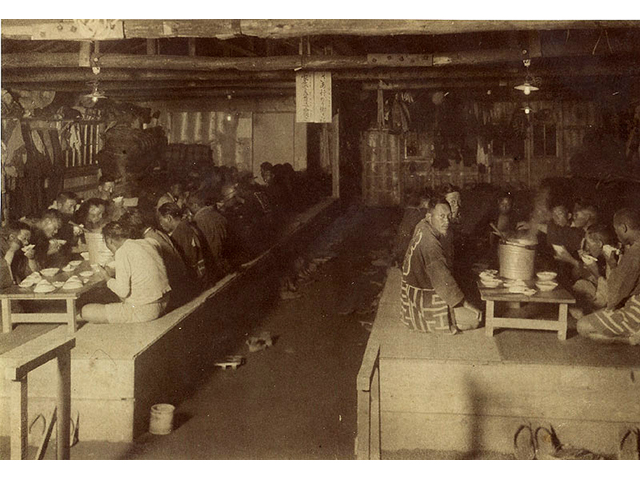

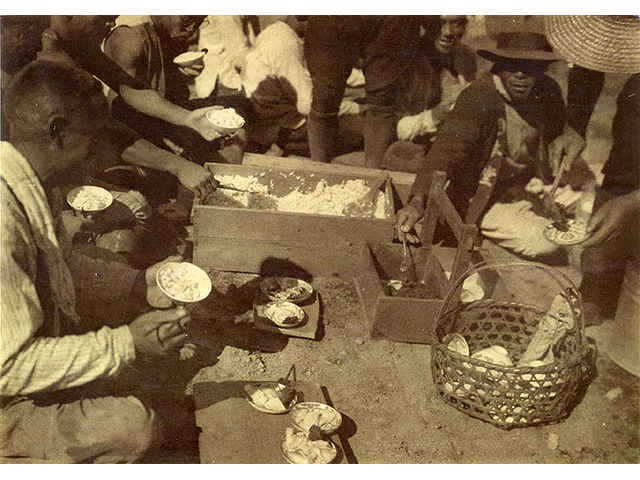

| 説明 | 飯場と出稼ぎ労働者。飯場の食事風景。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0007 |

| 撮影年 | 昭和7年(1932年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

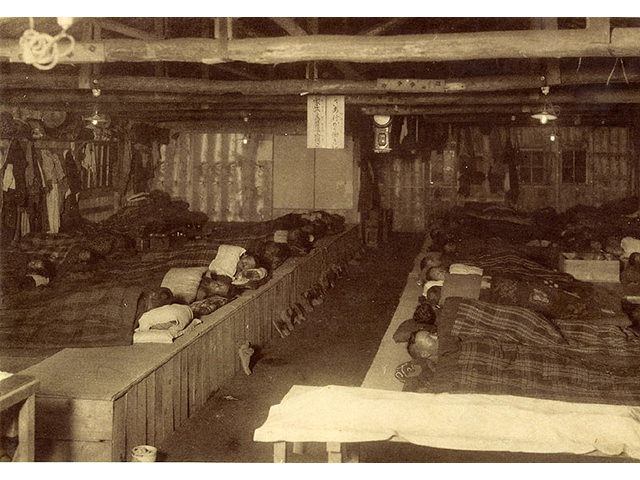

| 説明 | 飯場と出稼ぎ労働者。飯場に掲示された標語。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0008 |

| 撮影年 | 昭和7年(1932年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 飯場と出稼ぎ労働者。作業場での昼食風景。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0009 |

| 撮影年 | 昭和7年(1932年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 飯場と出稼ぎ労働者。就寝の様子。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0010 |

| 撮影年 | 昭和7年(1932年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

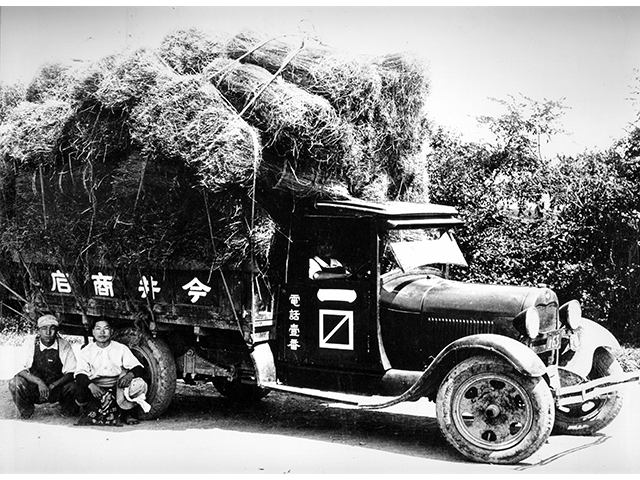

| 説明 | 角田村では、昭和10年代になると自動車を導入する企業や個人が現れ始めた。写真は、米や雑穀などを扱う今井商店のトラック。後に、軍に徴用されたという。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0011 |

| 撮影年 | 昭和10年(1935年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

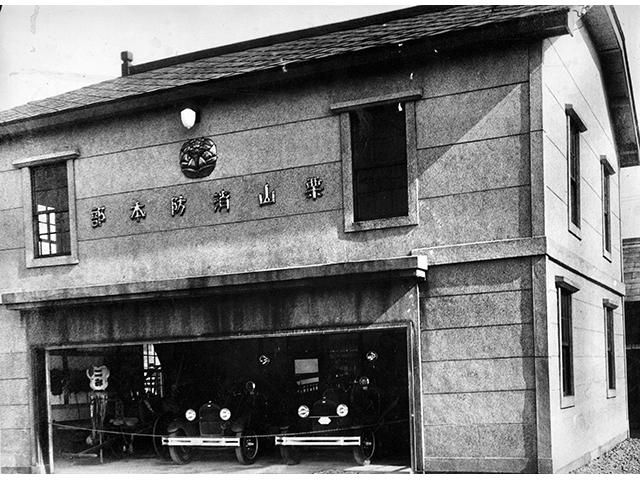

| 説明 | 昭和10年(1935年)ころの栗山消防本部。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0012 |

| 撮影年 | 昭和10年(1935年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

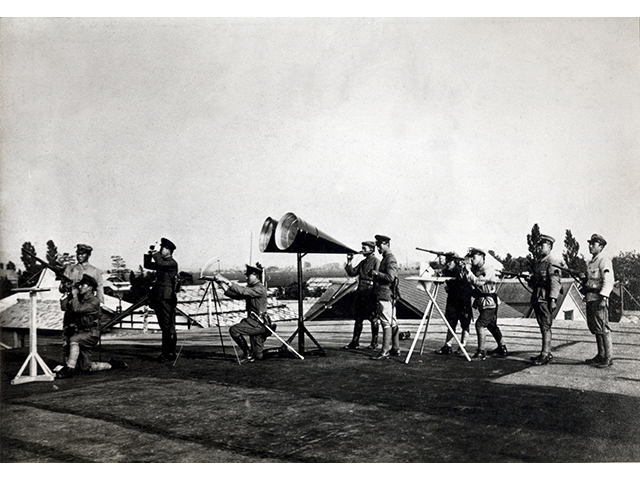

| 説明 | 倉庫の屋上で行われた防空演習。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0013 |

| 撮影年 | 昭和10年(1935年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

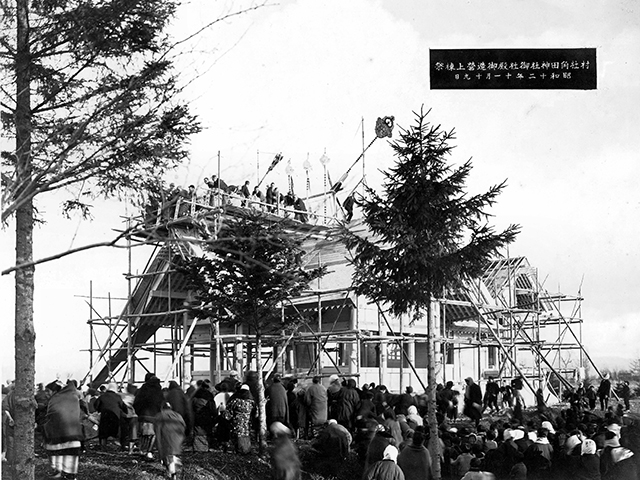

| 説明 | 昭和12年(1937年)に行われた、角田神社の社殿造営上棟祭の様子。角田神社は、明治24年(1891年)に創建され、移転改築して大正2年(1913年)に現在地で村社となった、栗山で最も古い由緒ある神社。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0014 |

| 撮影年 | 昭和12年(1937年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

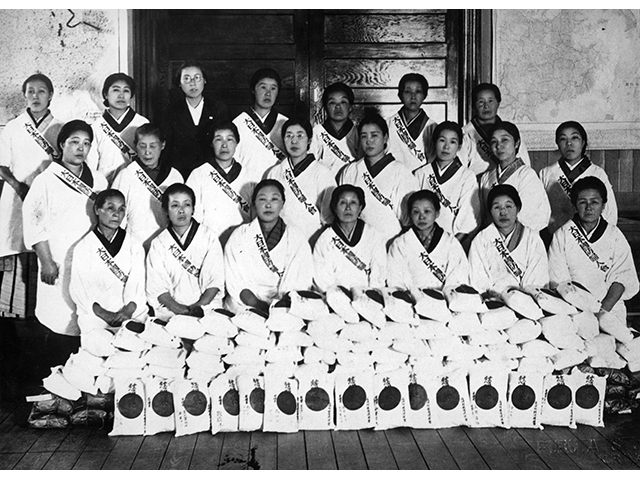

| 説明 | 大日本国防婦人会の慰問袋。慰問袋とは、戦地にいる兵士を慰問するためのもので、日用品や雑誌、お守り、手紙などを入れた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0015 |

| 撮影年 | 昭和12年(1937年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

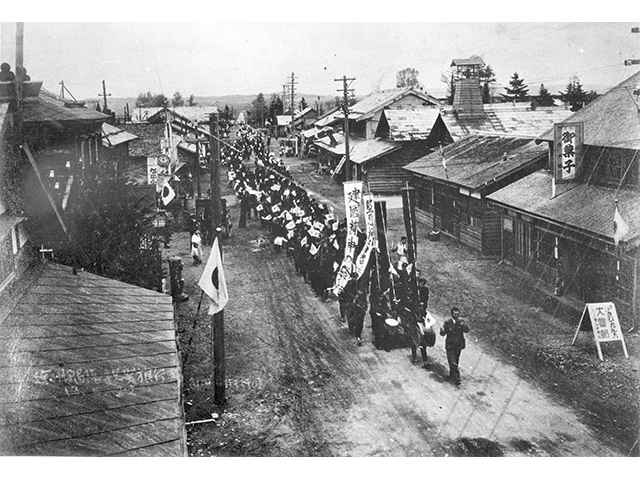

| 説明 | 日中戦争における徐州会戦で、日本軍は、昭和13年(1938年)5月19日に徐州を占領した。その3日後、角田市街で行われた徐州陥落記念の行列。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0016 |

| 撮影年 | 昭和13年(1938年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

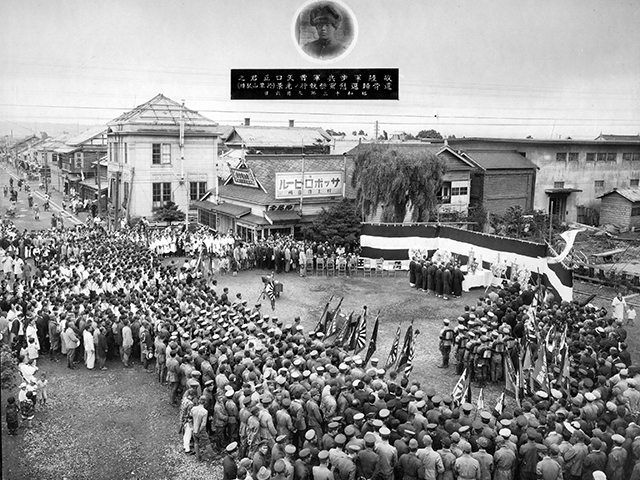

| 説明 | 昭和初期、栗山駅前で行われた慰霊祭の様子。戦争の犠牲者は「英霊」と称えられ、遺骨は白木の箱に納められて遺族に届けられた。戦意高揚の意味もあり、慰霊祭は盛大に行われた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0017 |

| 撮影年 | 昭和13年(1938年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 昭和13年(1938年)発足の角田村銃後後援会。この前年、当時の石黒英彦道庁長官が、戦争完遂に向けた銃後の後援に万全を期すよう指示したことが契機となって、各市町村に次々と銃後後援会が創設された。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0018 |

| 撮影年 | 昭和13年(1938年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 昭和13年(1938年)、角田村の光明寺に開設された栗山託児所。愛国婦人会角田村分会が運営した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0019 |

| 撮影年 | 昭和13年(1938年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 栗山託児所の子供たちと母親ら。日中戦争の長期化で労働力が不足し、子供を持つ母親も働き手となる中、託児所の必要性が高まり、工場内託児所や農繁期の季節託児所が開設されるようになった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_004_0020 |

| 撮影年 | 昭和13年(1938年) |

| 所蔵 | 栗山町 |