栗山の農林業

| 概要 |

角田村(現栗山町)では、明治半ばから水稲栽培が始まった。明治28年(1895年)、北海道内では初めての水利組合を設立するなど環境整備にも取り組み、明治30年代には、現在の「米どころ・栗山」の基礎が築かれた。また、夕張山地の豊富な森林資源を活用した林業も盛んだった。 |

|---|---|

| 自治体 | 栗山町 |

| 種別 | その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 産業 労働 |

| 年代 | 大正以前(~1911) 大正(1912~1925) 昭和初期(1926~1945) 昭和中期(1946~1967) |

| 説明 | 札幌農学校第5農場(北学田)区画の測量。同農場は、明治9年(1876年)開校の札幌農学校が、学校の基礎固めと学生の演習、北海道農業の基礎研究を目的に設置した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0001 |

| 撮影年 | 明治25年(1892年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

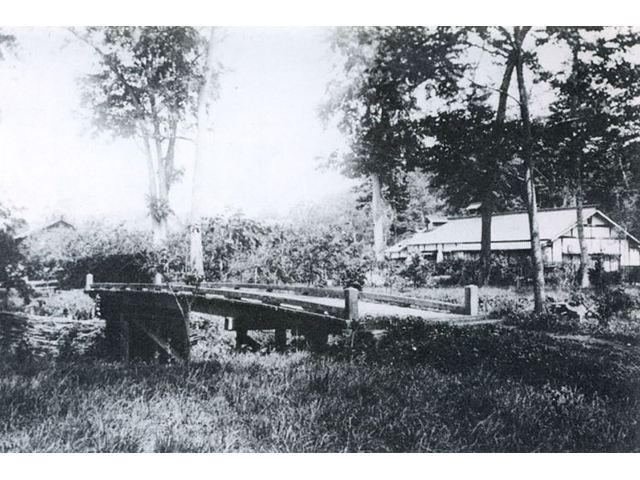

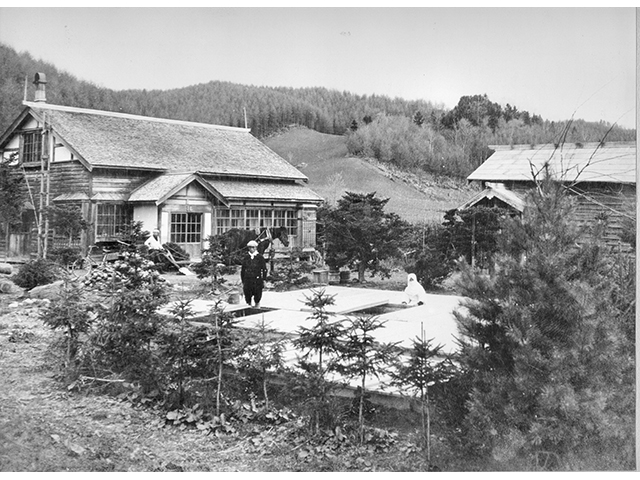

| 説明 | 湯地農場事務所。旧薩摩藩士の湯地定基は、青年期にアメリカ留学し、クラーク博士から農業を学んだ。根室県令、元老院議官などを歴任し、明治24年(1949年)に退官後、雨煙別で自ら農場を経営した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0002 |

| 撮影年 | 明治28年(1895年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

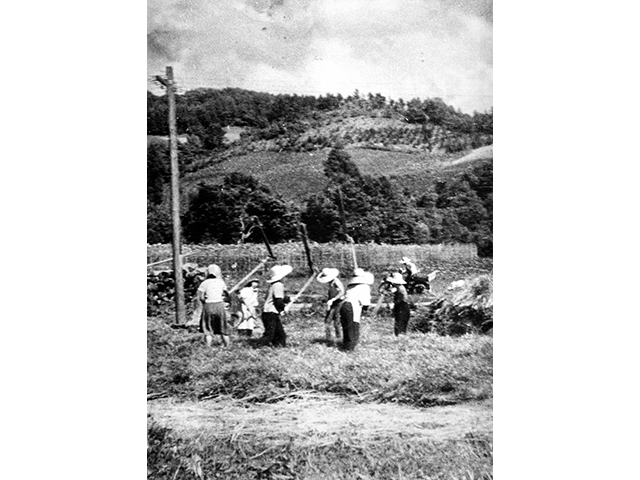

| 説明 | 唐竿(からさお・竿の先に回転部分を付け、それを回しむしろに広げた穀物や豆を打つ道具)を使った、豆の脱穀。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0003 |

| 撮影年 | 明治30年(1897年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

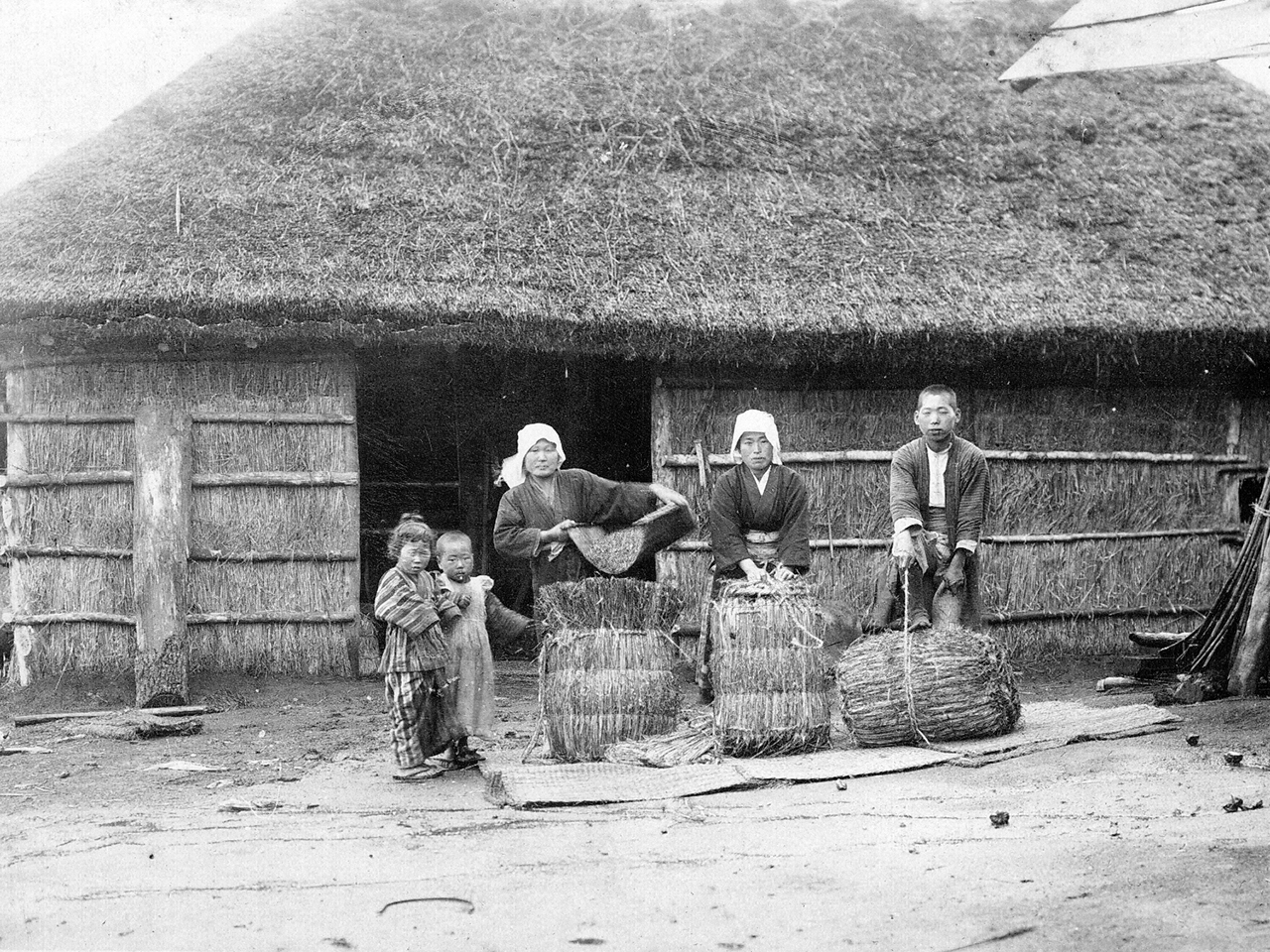

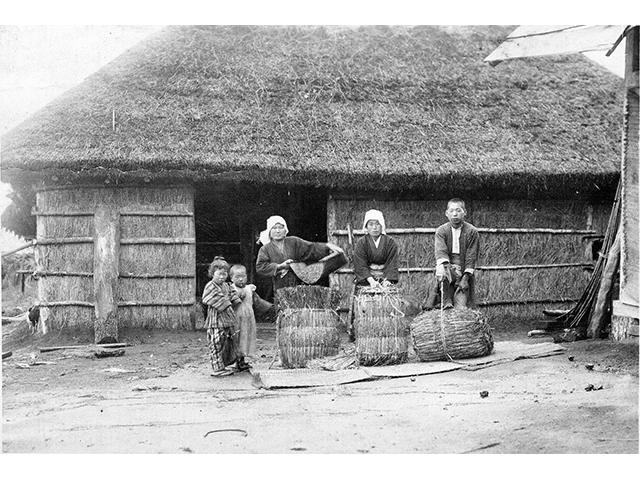

| 説明 | 豆の俵詰め作業。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0004 |

| 撮影年 | 明治末期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

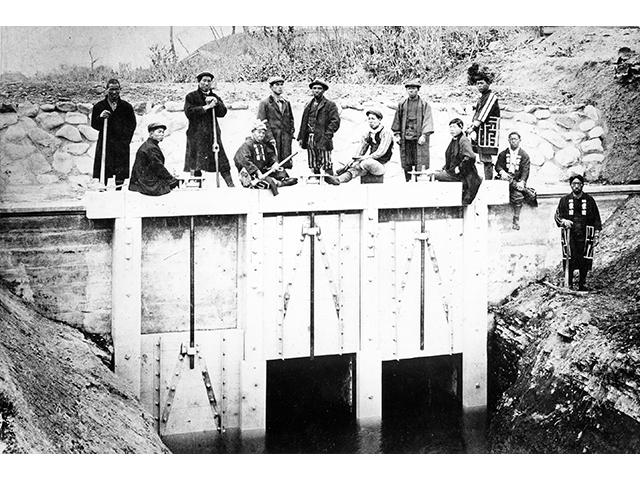

| 説明 | 明治30年(1897年)に竣工した阿野呂川水門。阿野呂川からの取水を目指した工事は、角田村の第1期灌漑事業と言われる。これにより、約130ヘクタールの水田に水を供給することが可能になった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0005 |

| 撮影年 | 明治30年(1897年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

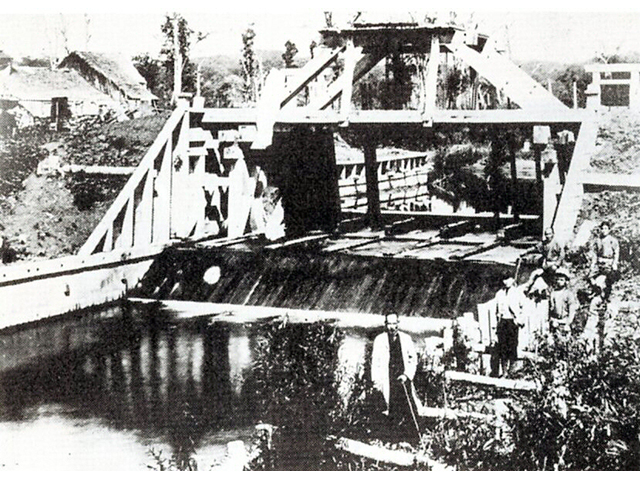

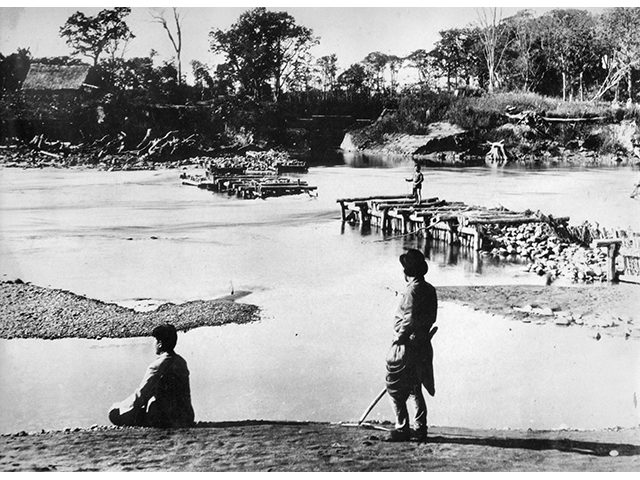

| 説明 | 夕張川の堰堤工事の様子。新田開発に対する熱気の高まりを受け、角田村は明治31年(1898年)、夕張川から取水する第2期灌漑事業に着手した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0006 |

| 撮影年 | 明治31年(1898年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 明治33年(1900年)に完成した角田村の夕張川堰堤。第2期灌漑事業により、角田村の水田は780ヘクタールに広がり、米どころ・栗山の基礎が築かれた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0007 |

| 撮影年 | 明治33年(1900年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 明治後期の角田村用水水門。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0008 |

| 撮影年 | 明治後期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 荒れ地に新しく水田を作るための試験作付けの様子。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0009 |

| 撮影年 | 明治45年(1912年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 畑を水田に変えるための試験作付けの様子。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0010 |

| 撮影年 | 明治45年(1912年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

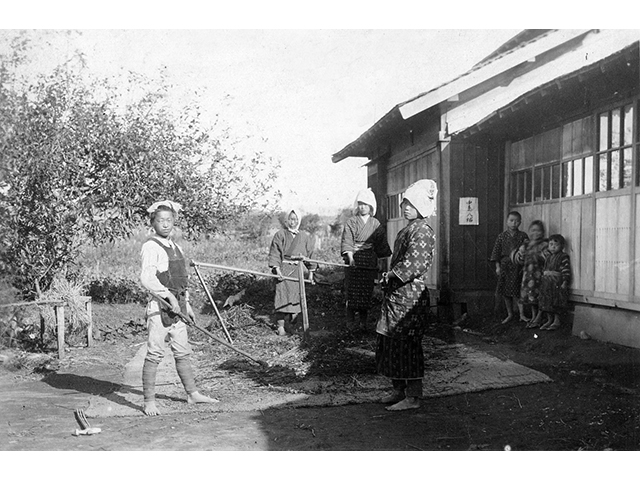

| 説明 | 明治40年(1907年)ころ 庭先でソバの脱穀をする農家。唐竿を使っている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0011 |

| 撮影年 | 明治40年(1907年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

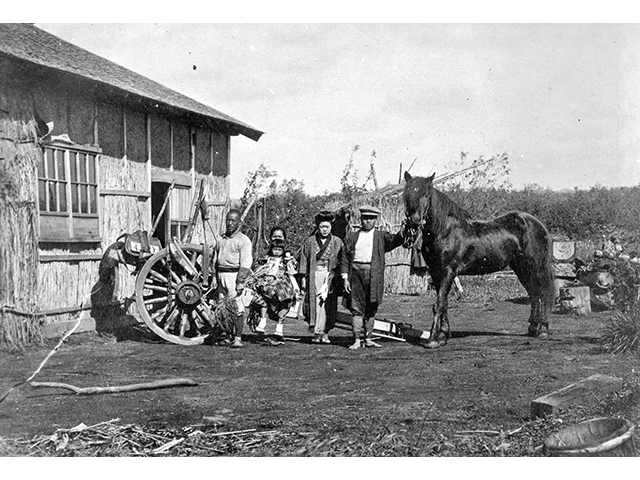

| 説明 | 記念写真は愛馬も一緒に。北海道の開拓と発展にとって馬は欠かせない存在だった。農作業や物資運搬、乗り物などとして人と苦楽を共にし、家族と同じように扱われた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_012 |

| 撮影年 | 明治後期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

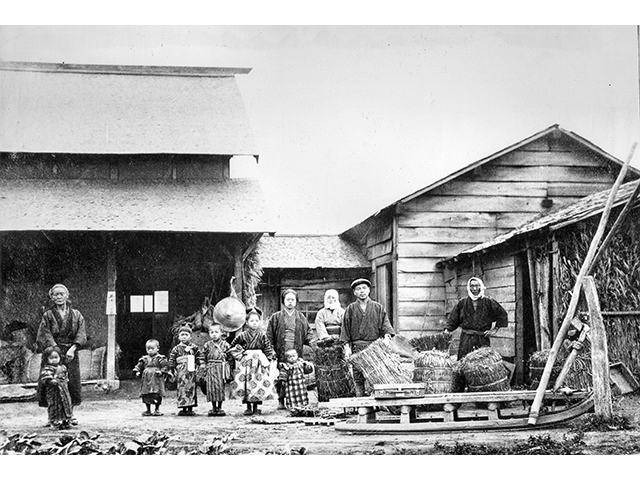

| 説明 | くず米を俵に入れる作業をする農家。家屋や服装から、裕福な農家と思われる。明治30年代には水田耕作が進み、米の常食が可能になったが、米作農家は良質米を換金販売して、質の悪い米を自家消費した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0013 |

| 撮影年 | 大正初期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 大正後期の苗植え作業。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0014 |

| 撮影年 | 大正後期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

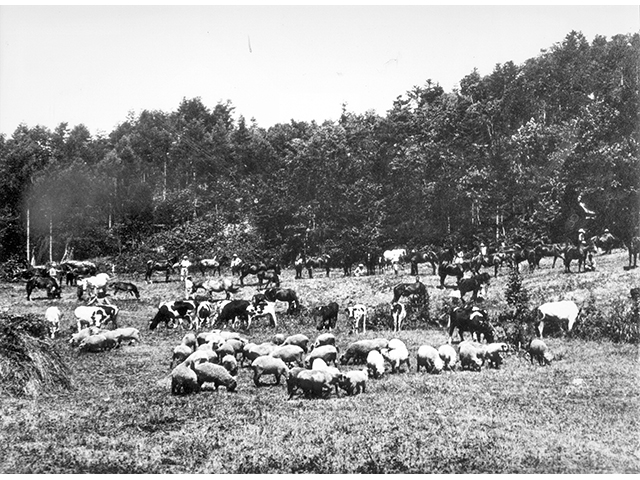

| 説明 | 角田村では、大正時代に綿羊飼育が始まった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0015 |

| 撮影年 | 大正12年(1923年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 昭和8年(1933年)ころの麦の脱穀風景。大正時代に普及した、足で踏んで回転させる脱穀機を使っている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0016 |

| 撮影年 | 昭和8年(1933年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

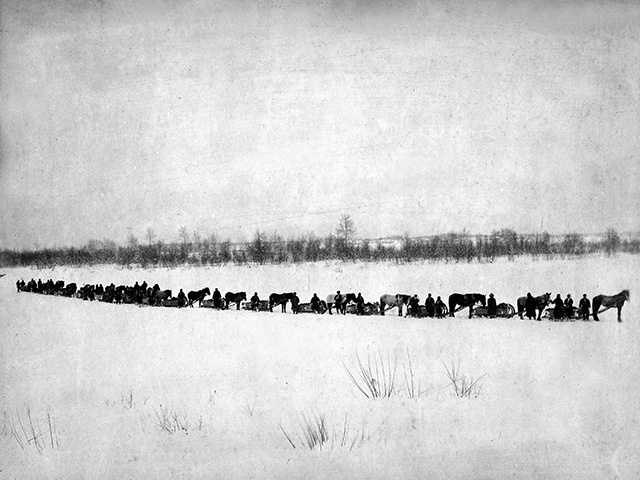

| 説明 | ずらりと並んだ人と馬そり。これから客土作業にとりかかるようだ。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0017 |

| 撮影年 | 昭和14年(1939年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 昭和初期の客土作業。馬がそりで大量の土を運び、人が雪面を掘り起こし土を下す、人馬一体の作業。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0018 |

| 撮影年 | 昭和初期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 田の草取り。腰をかがめての雑草抜きは田植えと同様の重労働で、1日に1人1反(約10アール)しか取れなかった。左端の人が持っているのは除草機で、1日に8反も作業が進み「8反取り」と呼ばれた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0019 |

| 撮影年 | 昭和14年ころ(1939年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 温床での作業風景。温床とは、苗を早く育てるために土を温めた苗床。板などで覆い、熱源には堆肥などの発酵熱や電熱を利用した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0020 |

| 撮影年 | 昭和24年(1949年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 昭和29年(1954年)ころ、唐竿を使った菜種の脱穀作業。後ろに、当時としては珍しいバイクが写っている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0021 |

| 撮影年 | 昭和29年(1954年)ころ |

| 所蔵 | 栗山町 |

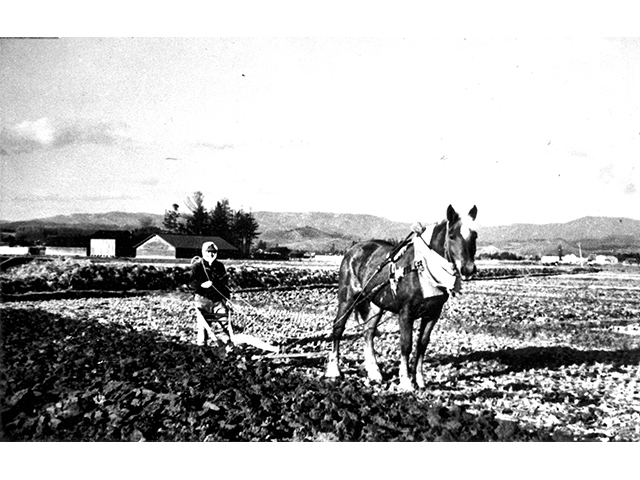

| 説明 | プラウを使った馬耕。プラウは、種まきなどに備えて最初に土壌を耕す農具。栗山では、昭和37年(1962年)からモデル地区にトラクターやコンバインを導入して、農業の近代化を進めた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_012_0022 |

| 撮影年 | 昭和36年(1961年) |

| 所蔵 | 栗山町 |