栗山の商工業

| 概要 |

「農業立村」の精神に沿って、米、雑穀、そ菜(野菜)の生産が多かったことから、地場の農林産物を加工したみそ・しょうゆ醸造、菓子製造、酒造、製材などの会社が生まれ、明治25年(1892年)には、角田村商業組合が発足した。企業誘致の第1号は、札幌に本拠を置いた北海道製麻の栗山製線工場で、明治30年(1897年)に操業を開始した。 |

|---|---|

| 自治体 | 栗山町 |

| 種別 | その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 産業 |

| 年代 | 大正以前(~1911) 大正(1912~1925) 昭和初期(1926~1945) 昭和中期(1946~1967) |

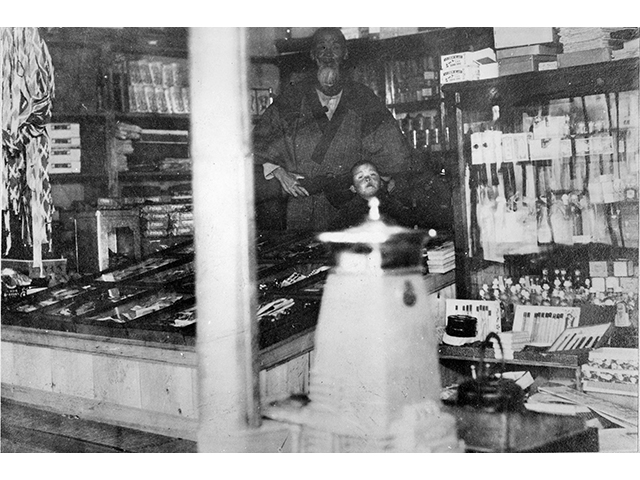

| 説明 | 大福帳を持った商店の番頭。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0001 |

| 撮影年 | 明治末期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

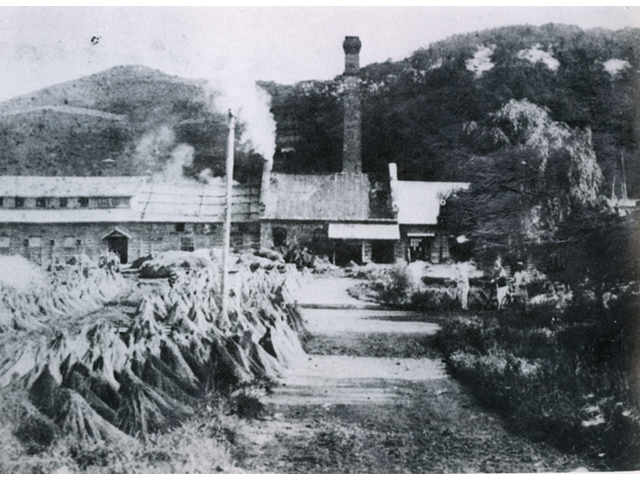

| 説明 | 明治30年(1897年)に操業開始の北海道製麻栗山製線所。製線所では、大麻・亜麻から繊維を抽出する1次加工を行う。製線所増設で各地に誘致運動が起きたが、生産地としての実績などもあり、栗山が選ばれた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0002 |

| 撮影年 | 明治30年(1897年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

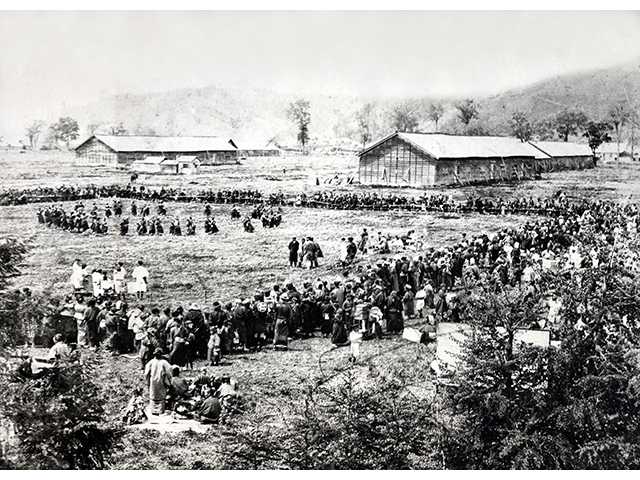

| 説明 | 栗山製線所の亜麻干し場で、栗山尋常高等小学校の子どもたちがフォークダンスを披露。製線所の敷地は、かつて栗山市街の大部分を占めていた。現在、その跡地には公営住宅などが建っている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0003 |

| 撮影年 | 明治後期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

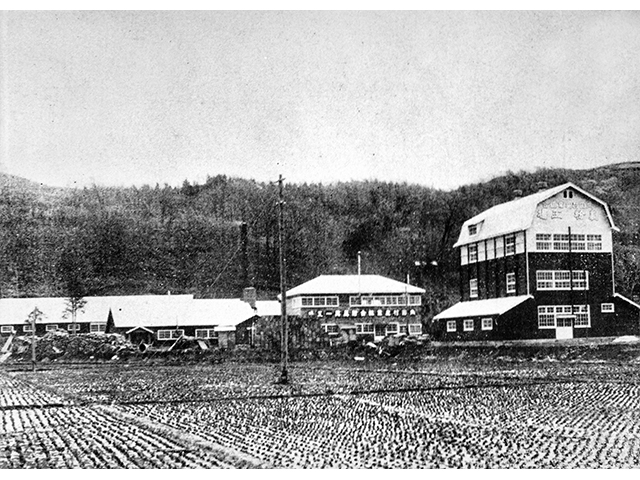

| 説明 | 大正時代の帝国製麻栗山製線所。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0004 |

| 撮影年 | 大正時代 |

| 所蔵 | 栗山町 |

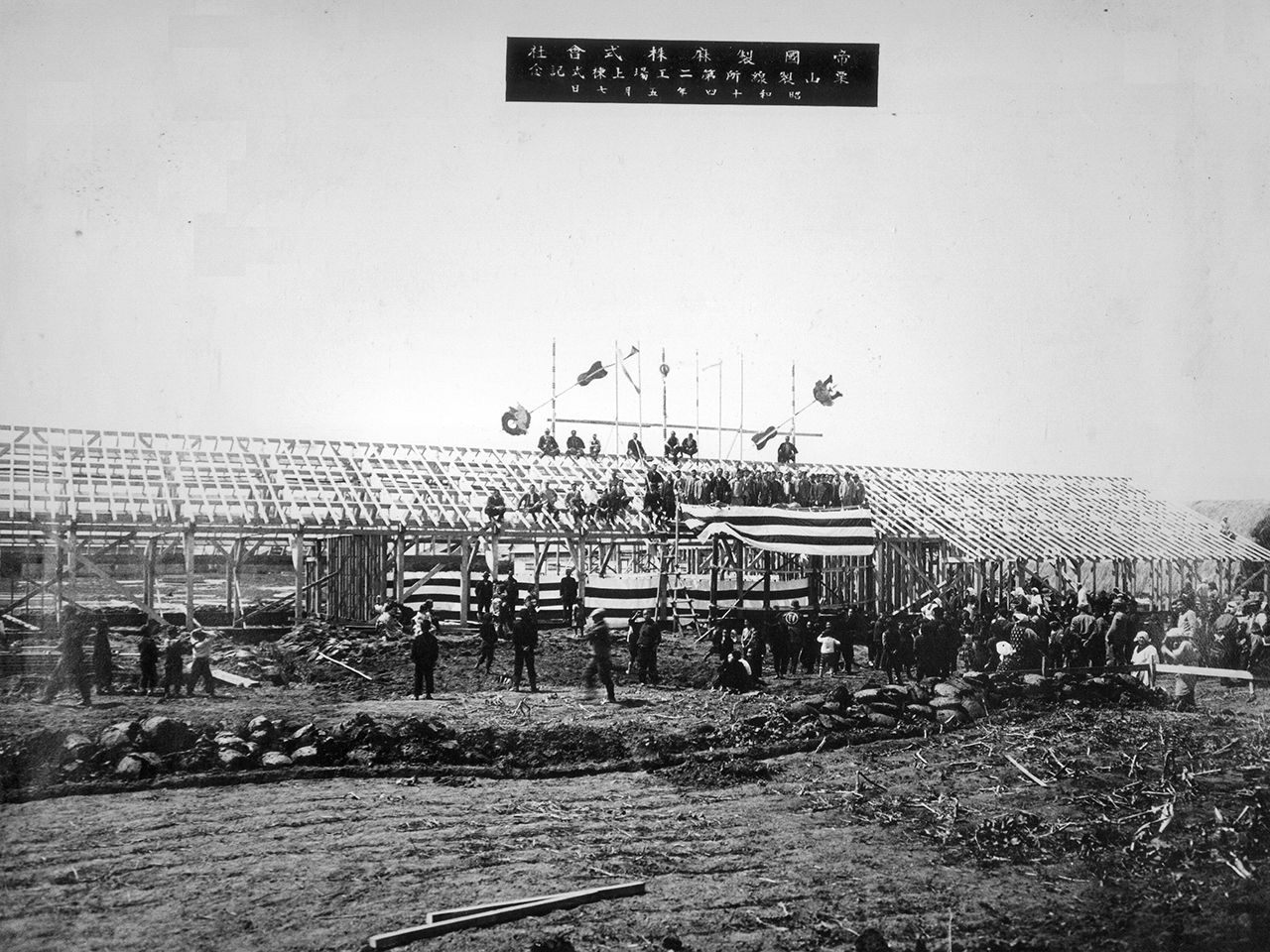

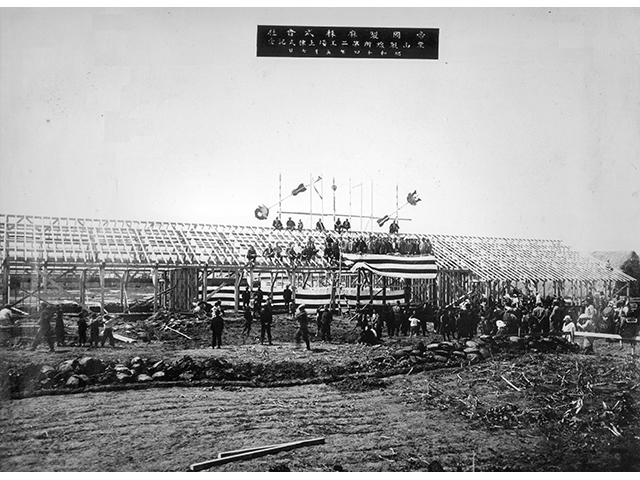

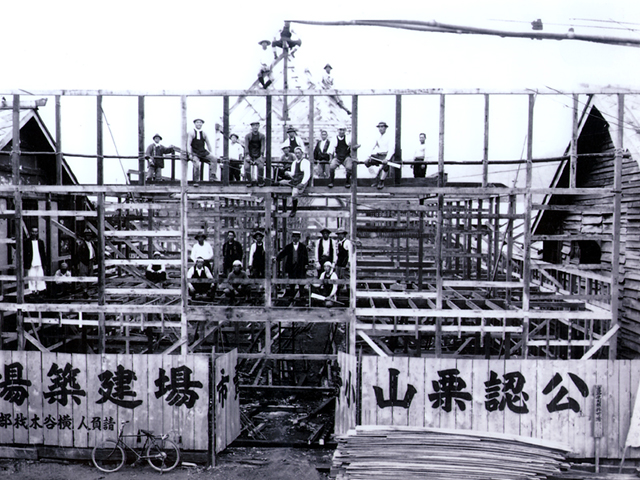

| 説明 | 帝国製麻栗山製線所第2工場上棟式。明治20年(1887年)に設立された北海道製麻は、明治40年(1907年)、日本製麻と合併して帝国製麻となった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0005 |

| 撮影年 | 昭和14年(1939年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

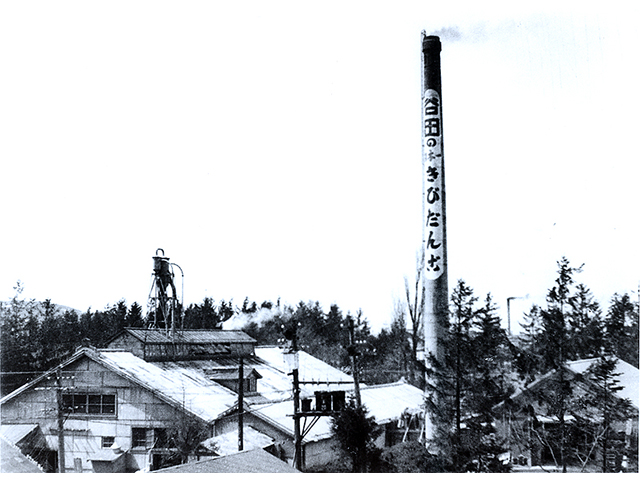

| 説明 | 谷田製菓は大正2年(1913年)創業。水飴加工品の製造に始まり、大正12年(1923年)には、長期保存でも風味が変わらず硬くならない「日本一のきびだんご」を発売。陸軍の携帯用菓子などとして大陸にも販路拡大した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0006 |

| 撮影年 | 大正12年(1923年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

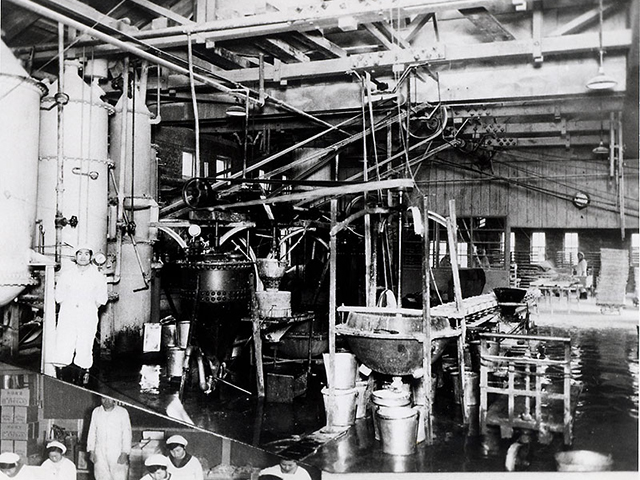

| 説明 | 谷田製菓の水飴工場。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0007 |

| 撮影年 | 大正初期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 大正時代の角田村の雑貨店。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0008 |

| 撮影年 | 大正中期 |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 建設中の公認栗山小売市場。栗山市街唯一の市場で、多くの人々に親しまれ、にぎわった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0009 |

| 撮影年 | 昭和13年(1938年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 角田村産業組合付属の農産加工総合工場。産業組合は、現在の農協の原形にあたる。昭和恐慌による米価暴落や凶作などで農村が疲弊する中、産業組合拡充5か年計画により1村1組合の政策がとられた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0010 |

| 撮影年 | 昭和15年(1940年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 栗山の松原産業は、明治末期、北炭から坑木造材の依頼を受け、木材事業を開始。戦時中は、陸軍指定のグライダー工場として研究開発に取り組んだ。写真は、飛行士訓練用グライダーの第1号機。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0011 |

| 撮影年 | 昭和16年(1941年) |

| 所蔵 | 栗山町 |

| 説明 | 松原産業継立工場での原木出し。夕張山地の豊富な森林資源を活用するため、川端、由仁、継立、栗山には木工場が設けられた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 09_n_013_0012 |

| 撮影年 | 昭和23年(1948年) |

| 所蔵 | 栗山町 |