小樽運河

| 概要 |

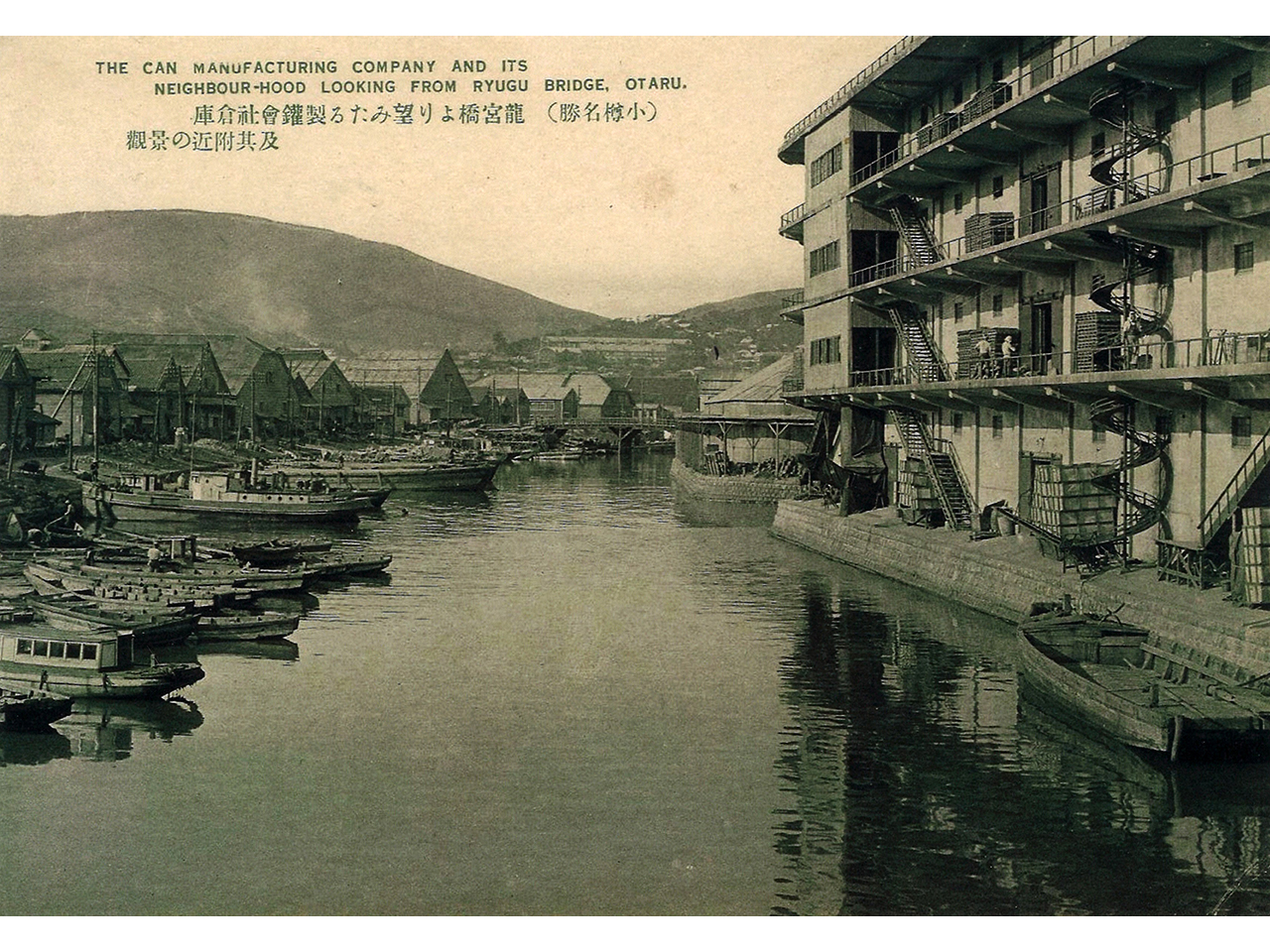

小樽港の取扱量増加から、荷役作業や保管業務効率化のため、埋め立て工事(人工島の造設)が行われた。元の岸壁と埋立地の間には、はしけ運航用の海水面が残され、これが小樽運河となる。大正12年(1923年)完成。戦後、小樽港にも埠頭が造られ運河は使命を終えた。その後、十数年の論争の末、運河の一部を埋め立てて道路とし、散策路を整備。観光名所として生まれ変わった。写真は北海製罐第3倉庫と北浜町の倉庫群。 |

|---|---|

| 自治体 | 小樽市 |

| 種別 | 港湾 その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 産業 労働 暮らし・行事 その他 |

| 年代 | 大正(1912~1925) 昭和初期(1926~1945) 昭和中期(1946~1967) 年代不明 |

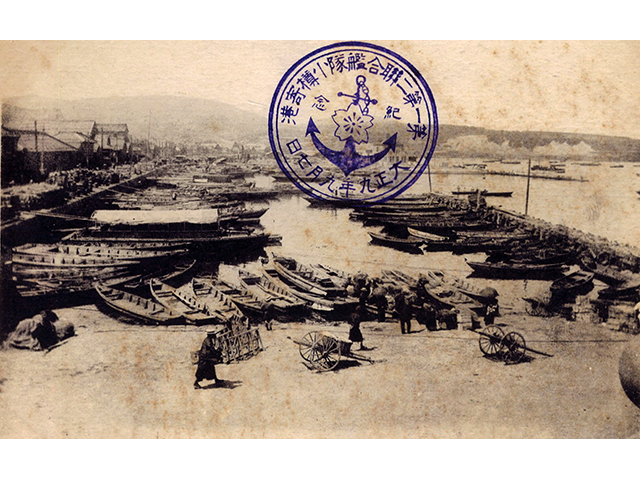

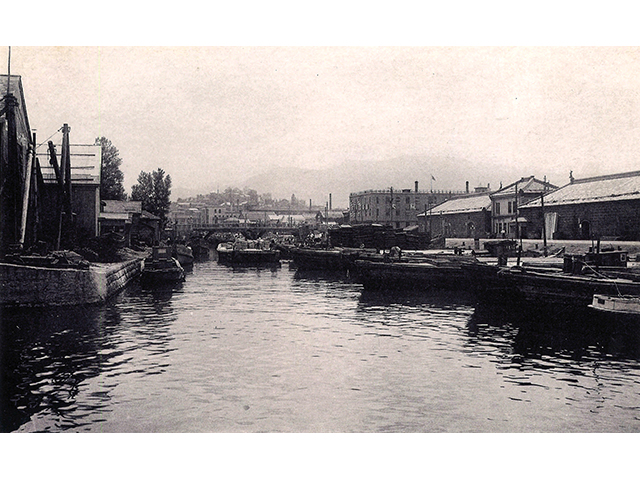

| 説明 | 埋め立て前の北浜町船入澗(ふないりま)。現在の中央橋から月見橋付近にあり、移民休憩所や乗客用桟橋などがあった。この部分がのちに運河となる。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0002 |

| 撮影年 | 大正 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

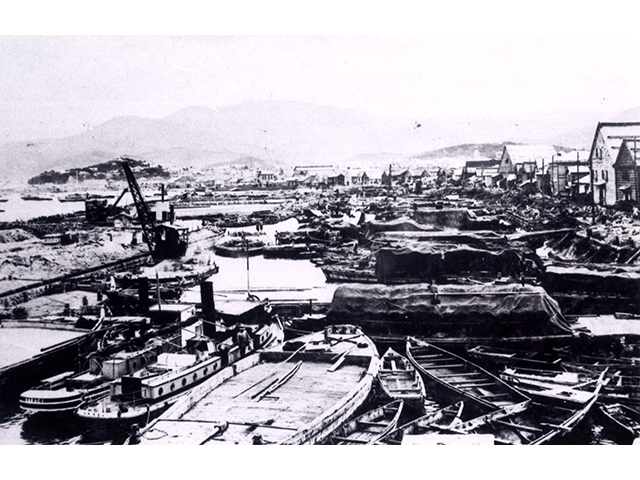

| 説明 | 小樽運河の工事は大正3年(1915年)に始まった。この部分は埋め立て工事の第3工区(全体で4工区)。埋め立て完成部分から随時供用を開始していたため、工事は、荷役作業の合間を縫うように進められた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0003 |

| 撮影年 | 大正中期 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 埋め立て工事(運河建設工事)完成直後の光景。左側に小樽倉庫、大家倉庫が見える。右側の埋立地にはまだ建物がないが、係船荷役は開始されている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0005 |

| 撮影年 | 大正後期 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

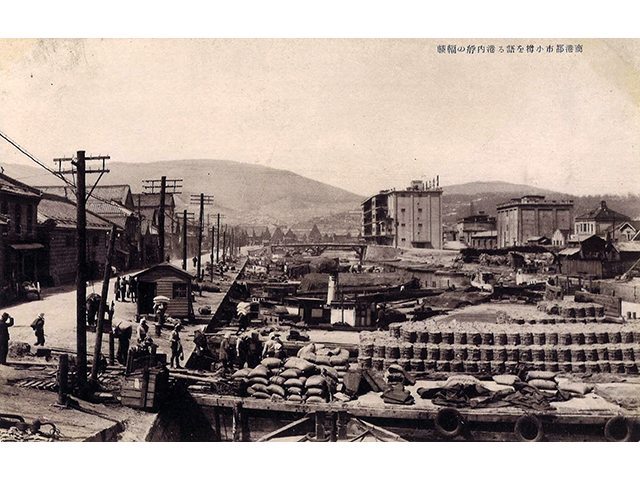

| 説明 | 運河北側、北浜町付近の荷役風景。運河向かい側の北海製罐倉庫脇にも大型のはしけ(台船)が係船されている。倉庫の扉は運河側を向いている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0006 |

| 撮影年 | 大正昭和 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 竜宮橋から見た北海製罐第3倉庫周辺と北浜町の倉庫群。奥は北浜橋。大正13年(1924年)に建設された北海製罐第3倉庫は埋立地という軟弱地盤の上に建設された、長さ100メートルに及ぶ巨大な倉庫。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0008 |

| 撮影年 | 不明 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 第3工区の埋め立て完了直後の光景。現在の浅草橋付近から中央橋方向を撮影したもの。右側の水路は後にふ頭工事で閉鎖される。現在の渋沢倉庫付近。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0011 |

| 撮影年 | 大正10年(1921年)ころ |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 最盛期の小樽運河。左側は小樽倉庫。右奥に竜宮橋と製罐第3倉庫が見えている。はしけは「台船」とよばれる大型が主体となり、「仲士」と呼ばれる人々の手で積み込み、積み出しが行われていた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0013 |

| 撮影年 | 昭和初期 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 戦後も荷役の主力はふ頭となってはいたが、昭和30年代までは、はしけによる荷役も続いていた。運河が「廃墟」のように変貌するのは、入港船数が激減する昭和40年(1965年)ごろからである。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0018 |

| 撮影年 | 昭和戦後 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

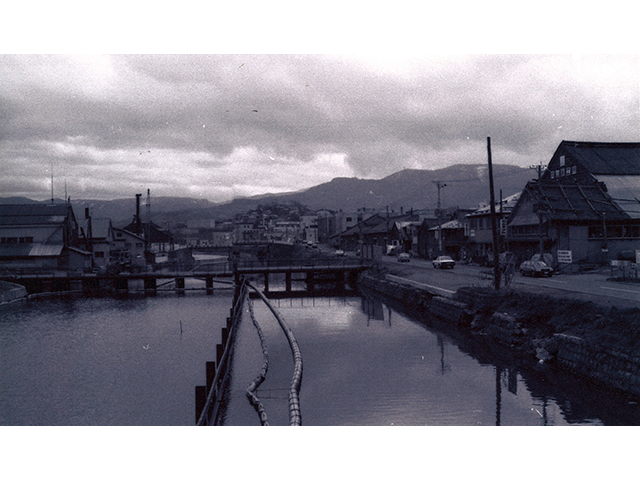

| 説明 | 道路建設のためのくい打ちが開始された小樽運河。右側が埋め立てられ、現在は道路となっている。「運河保存運動」が一つの終焉を迎えた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_008_0019 |

| 撮影年 | 昭和58年(1983年) |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |