小樽の学校

| 概要 |

明治5年(1872年)に学制が発布されるが、北海道は開拓優先のため施行が遅れた。しかし子弟の教育についての要望は強く、明治6年(1873年)、開運町に小樽郡教育所が設立、明治10年(1877年)量徳学校となる。人口増加に伴い、高島郡側の手宮学校(後の色内小学校)など、明治末までに14校が設立された。就学率も当初の30%から60%にまで上がり、富裕な商業者、漁業者も積極的に施設建設などの寄付を行った。 |

|---|---|

| 自治体 | 小樽市 |

| 種別 | その他 |

| メディア | 写真 |

| 分野 | 教育・学校 芸術・スポーツ |

| 年代 | 大正以前(~1911) 大正(1912~1925) 昭和初期(1926~1945) 年代不明 |

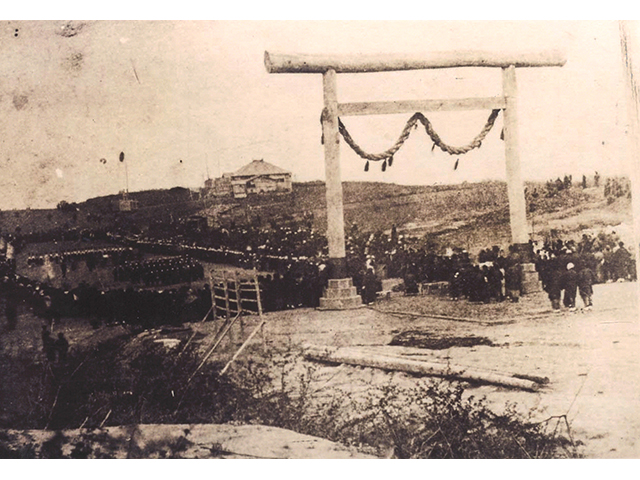

| 説明 | 住吉神社付近で行われた量徳・手宮・同致・開蒙の4校合同運動会。合同運動会は、4校の生徒1200人が参加して明治21年(1888年)に初めて行われた。この後、合同運動会は小樽の一大イベントとなる。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_019_0004 |

| 撮影年 | 明治22年(1889年) |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

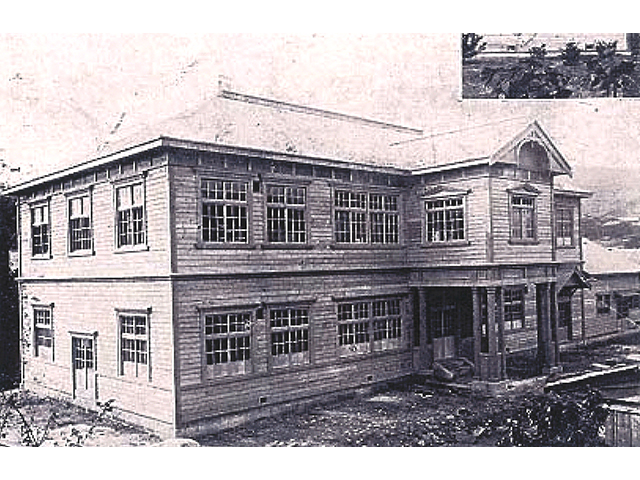

| 説明 | 色内尋常小学校。高島郡域最初の小学校「手宮学校」として、明治14年(1881年)創立。明治37年(1904年)の大火で焼失し、移転、名称変更をしたころの写真。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_019_0011 |

| 撮影年 | 明治 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

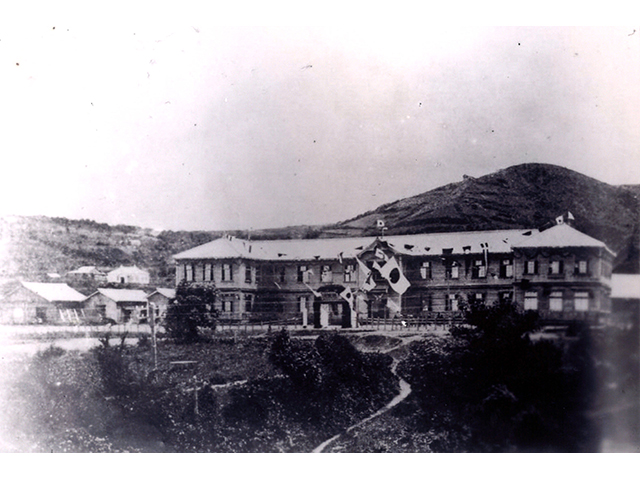

| 説明 | 北海道庁立小樽水産学校。落成式の撮影と思われる。同校は明治38年(1905年)に札幌で開校したが、小樽側からの強い要望と運動で、明治40年(1907年)に移転が実現した。北海道小樽水産高校の前身。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_019_0012 |

| 撮影年 | 明治 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

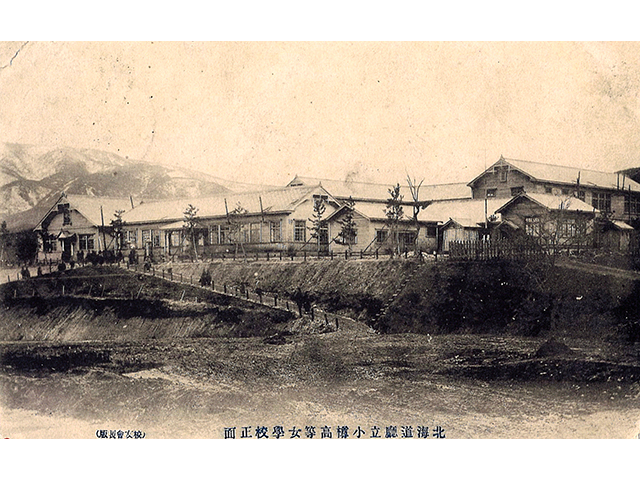

| 説明 | 明治39年(1906年)に開校した北海道庁立小樽高等女学校。北海道小樽桜陽高校の前身。当時の市街地のはずれ、造成が終了したばかりの花園地区に建設。後に市立高女や私立の高等女学校も開設された。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_019_0014 |

| 撮影年 | 明治 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

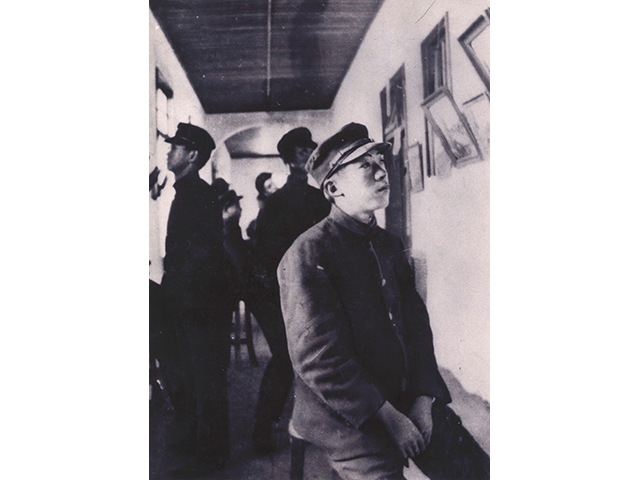

| 説明 | 小樽高等商業学校時代の小林多喜二。4歳の時に一家で若竹町に移住。おじのパン工場で働きながら、小樽商業学校から小樽高等商業学校へ進学。卒業後、北海道拓殖銀行小樽支店に勤務した。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_020_0001 |

| 撮影年 | 大正 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 小樽盲啞学校。明治36年(1903年)、聴覚障がいがある児童3人を担任した量徳小学校教員、小林運平がつくった私塾が始まり。北海道で最初に障がい児教育に取り組んだ教育施設。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_020_0006 |

| 撮影年 | 明治 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 朝里尋常小学校。明治9年(1876年)、海岸部に朝里教育所として開校。朝里村地区の児童が通う小学校として整備され、後に現在地に移転。豊倉小学校は朝里小学校の分教場から始まっている。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_020_0009 |

| 撮影年 | 大正14年(1925年) |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 市立小樽中学校。屈指の資産家だった板谷宮吉(2代目)らの寄贈で、大正14年(1925年)に開校。長橋中学校の前身。庁立小樽中学と並び、多くの人材を輩出した。プールなど近代的な施設を備えていた。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_020_0010 |

| 撮影年 | 大正 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

| 説明 | 小樽区小学校連合運動会。参加校が増加し、会場を小樽公園に移した。明治後期には「参加児童2万人、観衆5万人」と言われ、小樽の年中行事の一つだった。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_020_0011 |

| 撮影年 | 大正 |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |

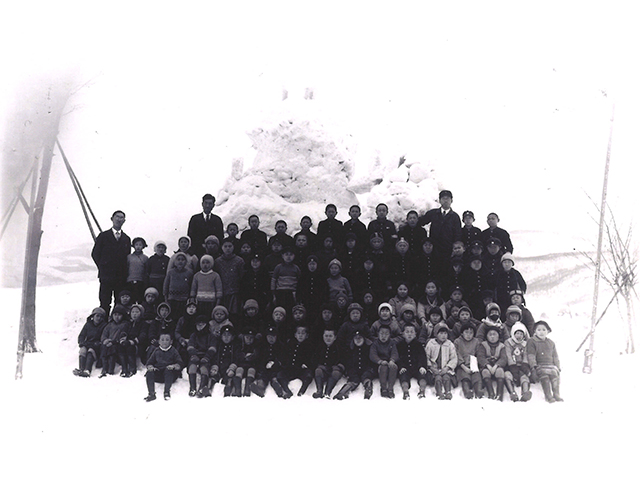

| 説明 | 北手宮小学校の第1回雪まつり。雪中競技などを楽しむイベントは、明治中期から各地の学校で行われていたが、児童が「雪像づくり」を行う行事は初めて。全道各地の「雪まつり」のルーツと言われる。 |

|---|---|

| 資料番号 | 01_n_021_0003 |

| 撮影年 | 昭和10年(1935年) |

| 所蔵 | 小樽市総合博物館 |