12件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

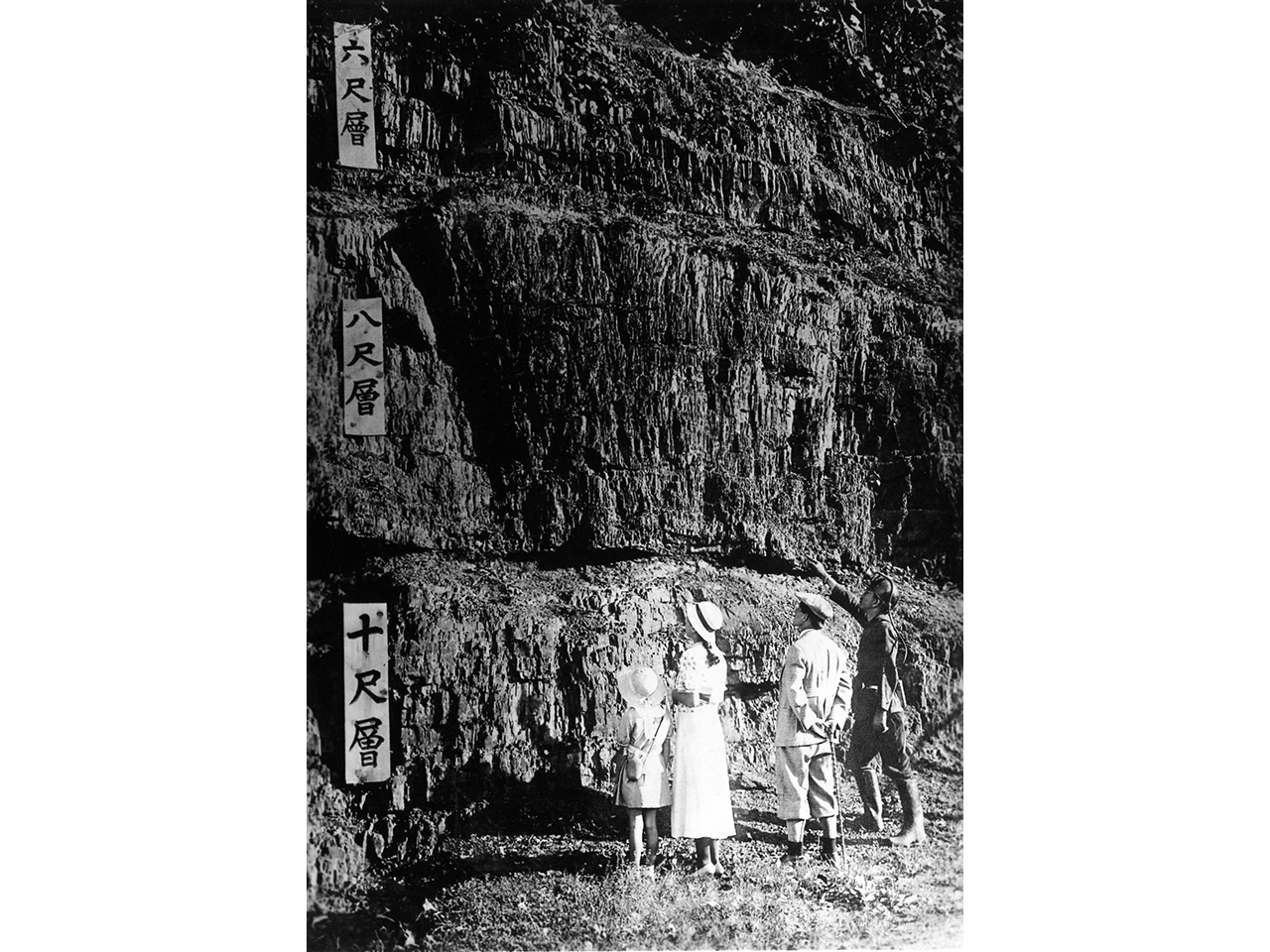

夕張24尺層と言われる石炭の大露頭。下から10尺、8尺、6尺の3枚の炭層が重なって24尺(約7.3m)の厚さがある。明治21年(1888年)道庁技師の坂市太郎の調査で発見された。良質な石炭を間近に観察できる天然の標本であり、国内最大規模の大露頭は、「炭都夕張」の出発点といえる。北海道指定天然記念物。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

夕張24尺層は、新生代古第三紀(約5000万年前)の地層で、黒色でツヤがあり、炎を上げて燃える良質な石炭が重なっている。メタセコイアなどの針葉樹が原料と考えられている。製鉄の原料炭として、日本の近代化に重要な役割を果たしてきた。北海道指定天然記念物。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

石炭の大露頭は、教育・自然科学的にも極めて貴重な天然の標本であることに加え、地球が生み出した類まれな景観として、訪れた人たちを魅了してきた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

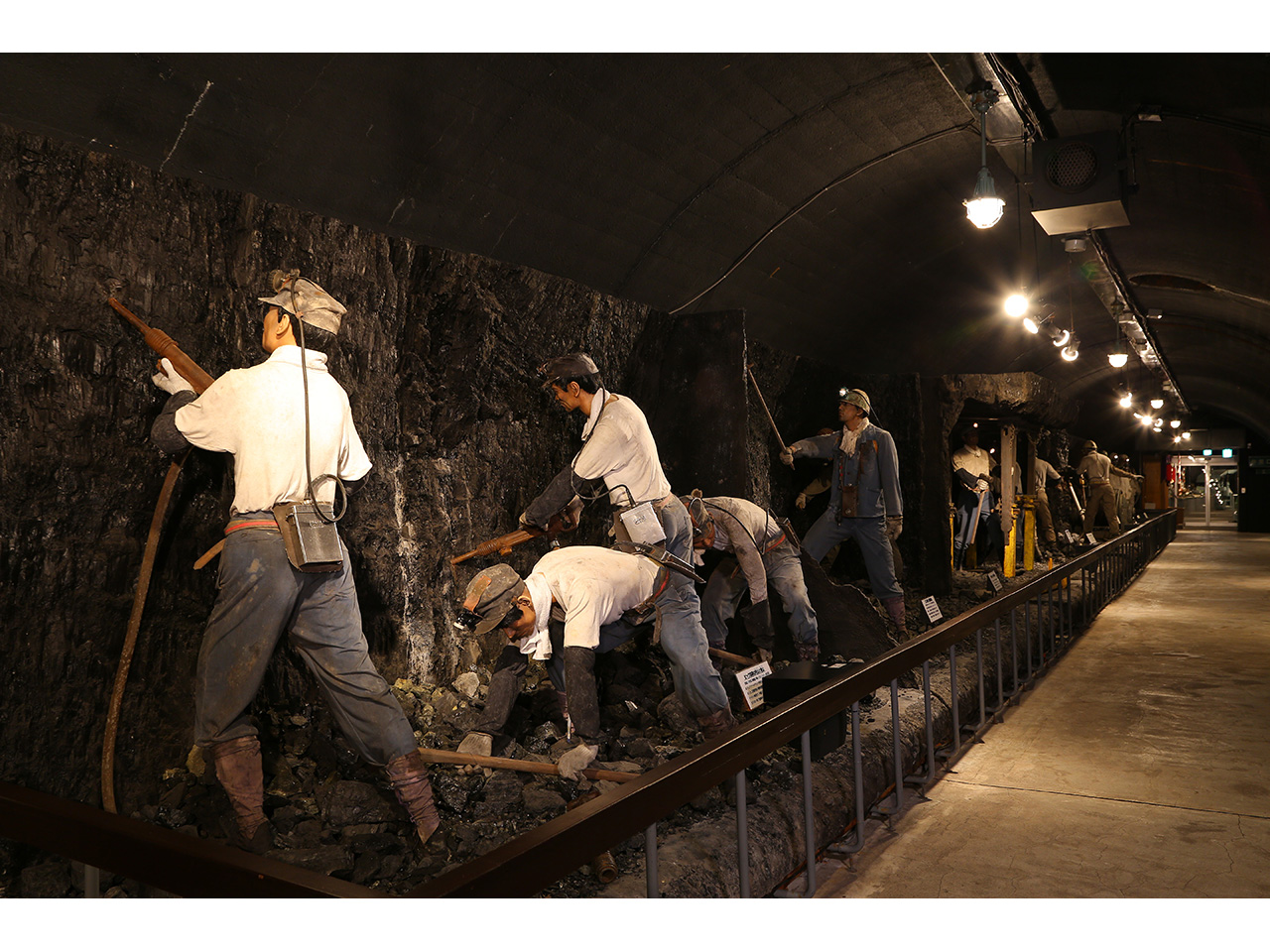

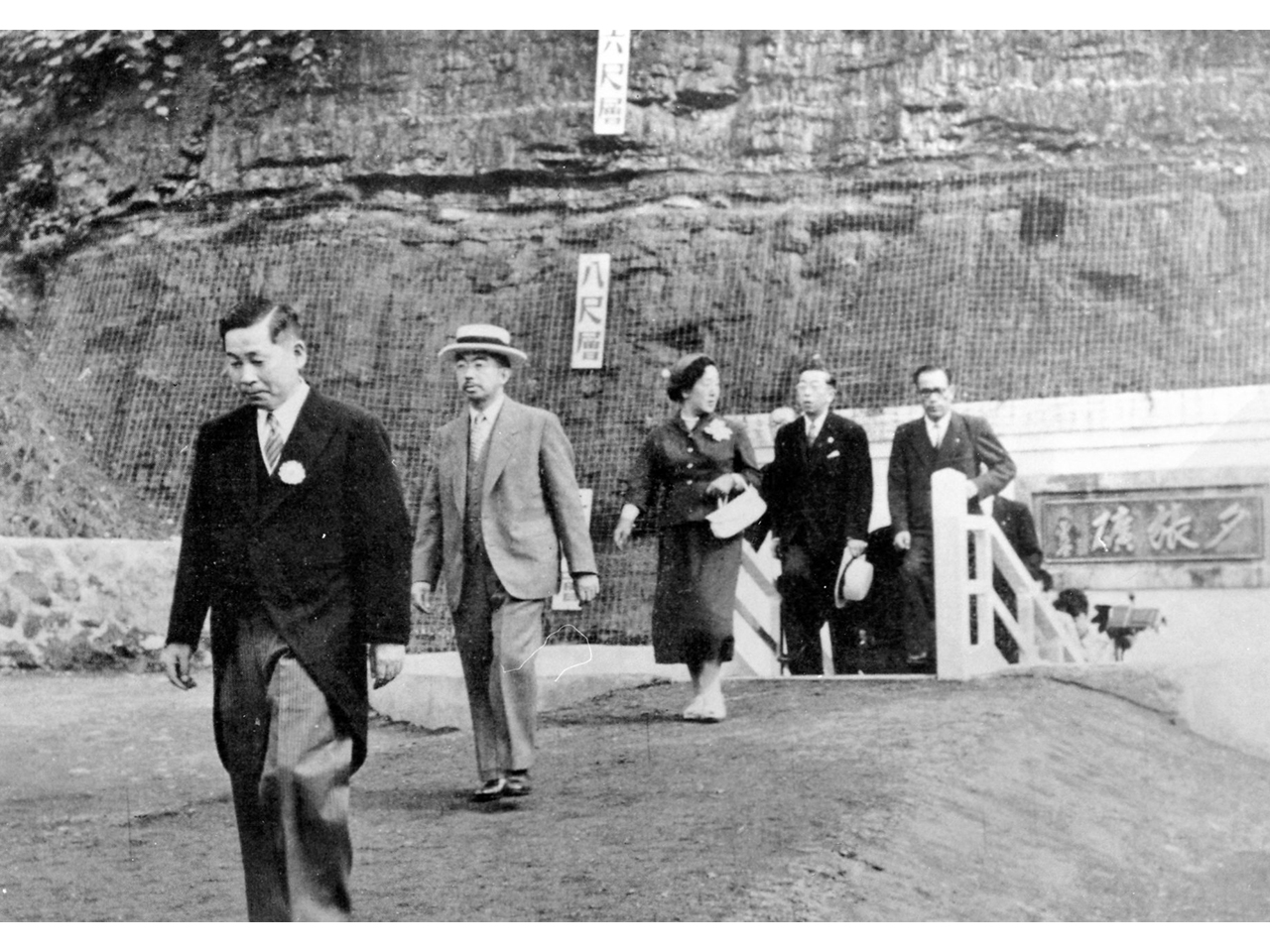

旧北炭夕張炭鉱模擬坑道(夕張市石炭博物館)は、昭和14年(1939年)、皇族の夕張訪問の際に見学用坑道として整備。昭和29年(1954年)に昭和天皇・皇后両陛下が夕張を訪問された際には採炭機械も設置され、模擬坑道としての形が整えられた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

炭鉱の歴史を紹介する見学コースでは、採炭の仕組みを間近で知ることができる。公開されている国内唯一の模擬坑道は、平成31年の火災のため現在は見学不可。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

見学コースの一部には、自走枠やドラムカッターが設置され、迫力ある採炭の様子が再現されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

昭和29年(1954年)、昭和天皇が夕張を訪れ、整備されたばかりの模擬坑道をご見学。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

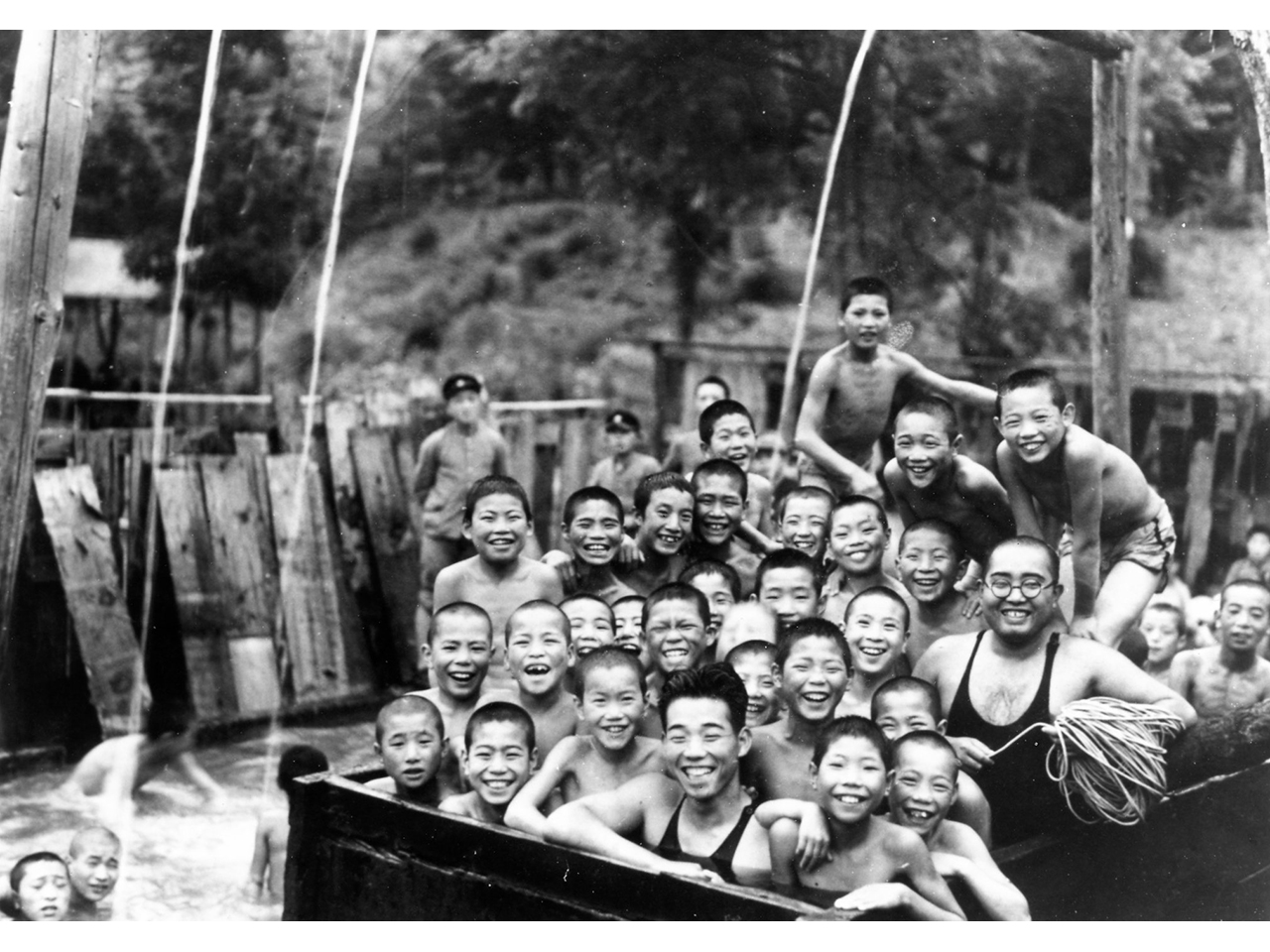

夕張の教育は、明治23年(1890年)に12人ほどが学んだ寺子屋方式から始まった。昭和初期には兵式体操(教練)が体操科目となっていく。戦後、出炭量と比例して児童数は増え続け、昭和34年(1959年)には、22の小学校に2万人の児童が学んだ。炭住の子どもたちは、玄関を開けるとそこが遊び場。弟や妹の面倒を見ながら、家事を手伝いながら夕暮れまで遊ぶのが、炭鉱の繁栄した時代の日常の風景だった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

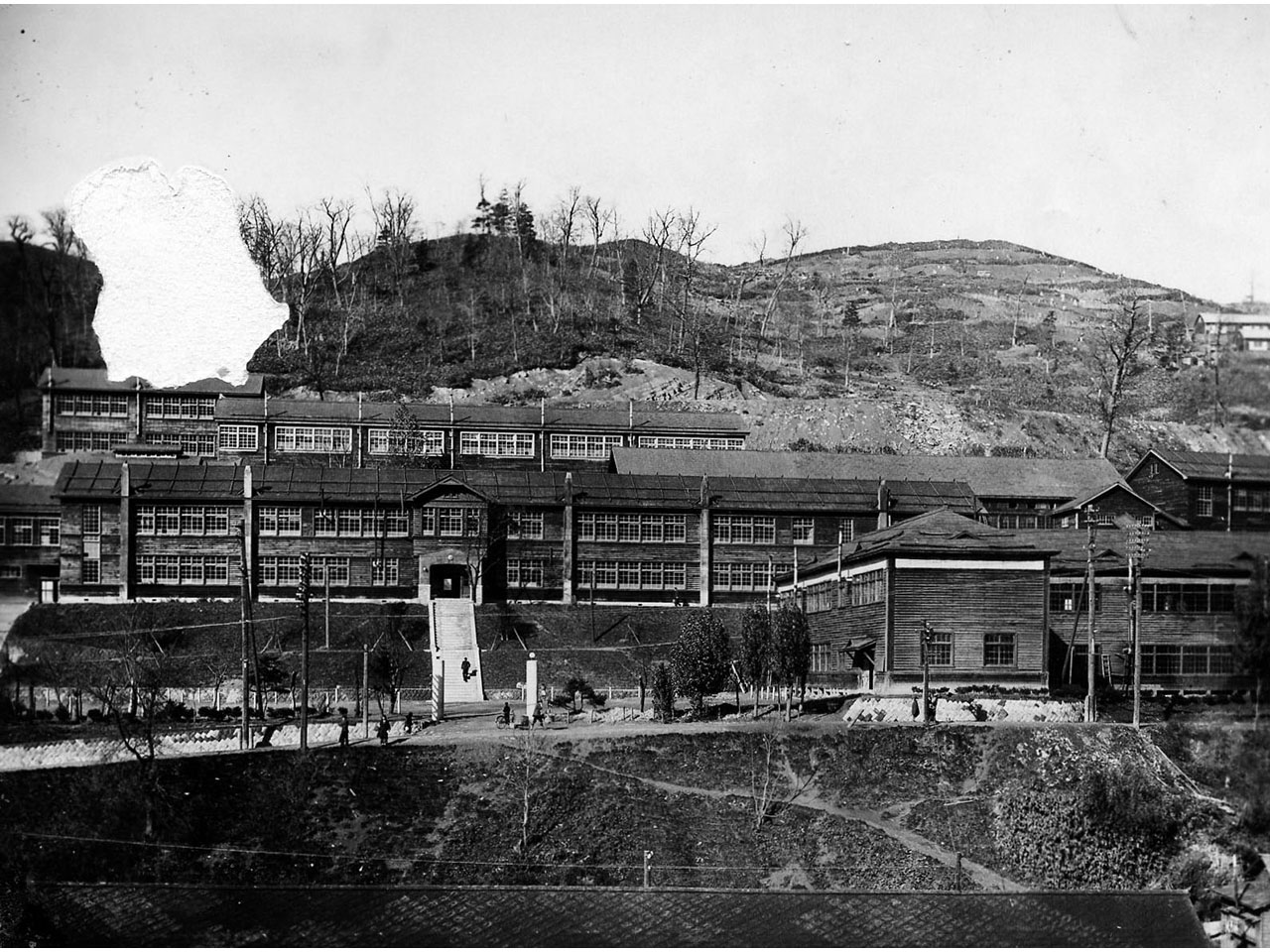

夕張の教育事情が最もひっ迫したのは、大正時代だった。増加する児童数に対して教室が足りず、二部授業によって急場をしのぐ状況だった。校舎の老朽化もあり、大正8年(1919年)には全小学校の改築が計画されるが、増加する児童数は解決せず、二部授業はその後しばらく続く。また翌9年(1920年)には夕張工業学校が開校する。北炭が技術職員の養成を目的として、採鉱科で3年間学ばせる企業内の教育機関だった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

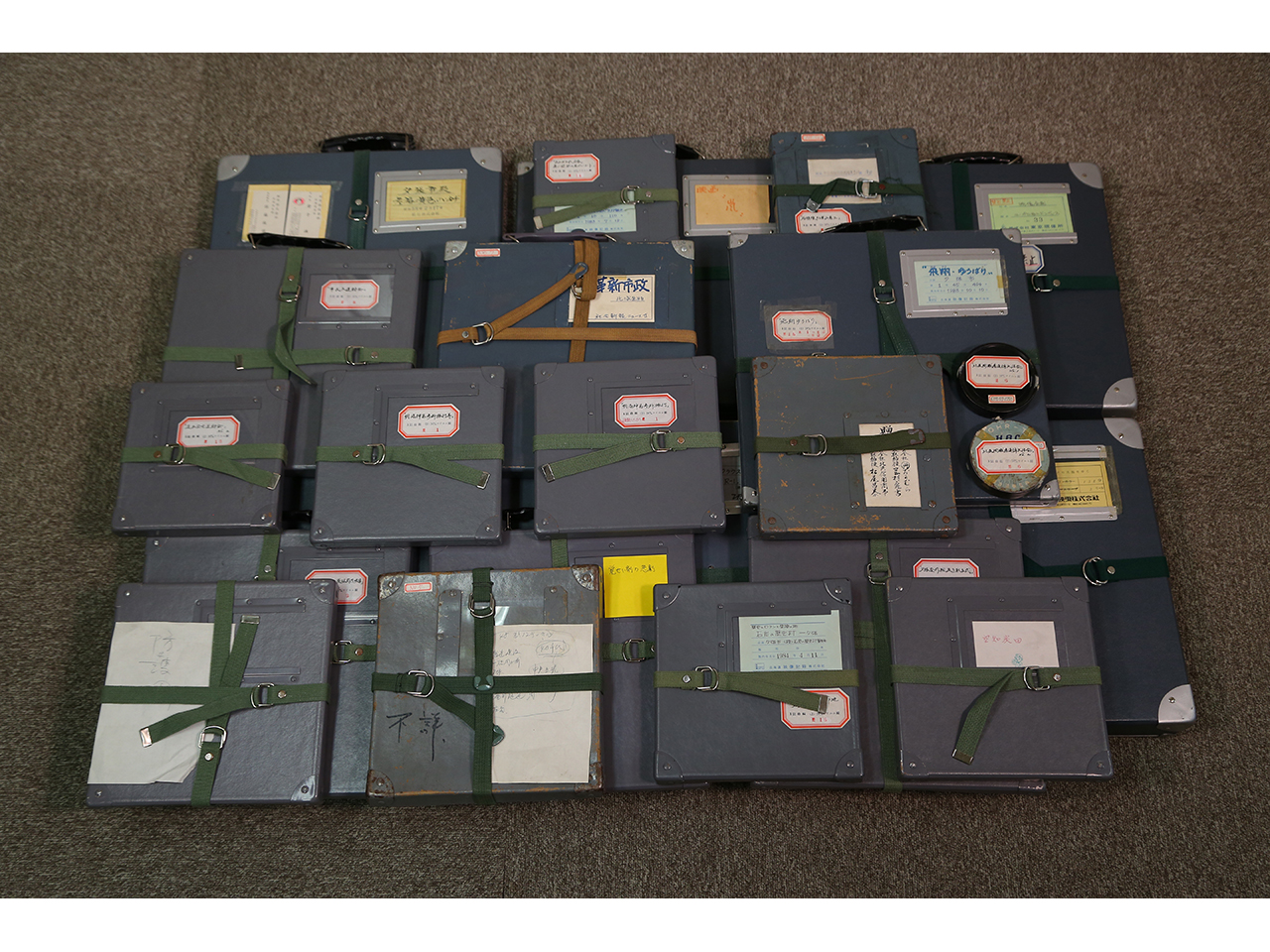

昭和初期・中期・後期における記録映像から炭鉱関連映像・炭鉱紹介映画・劇場用映画・夕張市の広報PR映画など、幅広く16mmフィルム映像が残されている。中には、松竹(株)が夕張市に贈呈した「幸福の黄色いハンカチ」16mm版や登川2区の少年野球チームを舞台にした映画、夕張の少年少女が旅を通して成長する姿を描いた児童劇映画などもある。

自治体

種別

メディア

分野

年代