21件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

第一次世界大戦後の不況時、コスト低減や能率向上を目指した合理化策の一環として大正12年(1923年)に建設された。竪坑(立坑)としては北海道内で2番目に古い。三菱美唄炭鉱は昭和47年(1972年)に閉山。竪坑櫓と周辺施設は、炭鉱メモリアル森林公園として一体的に公開されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

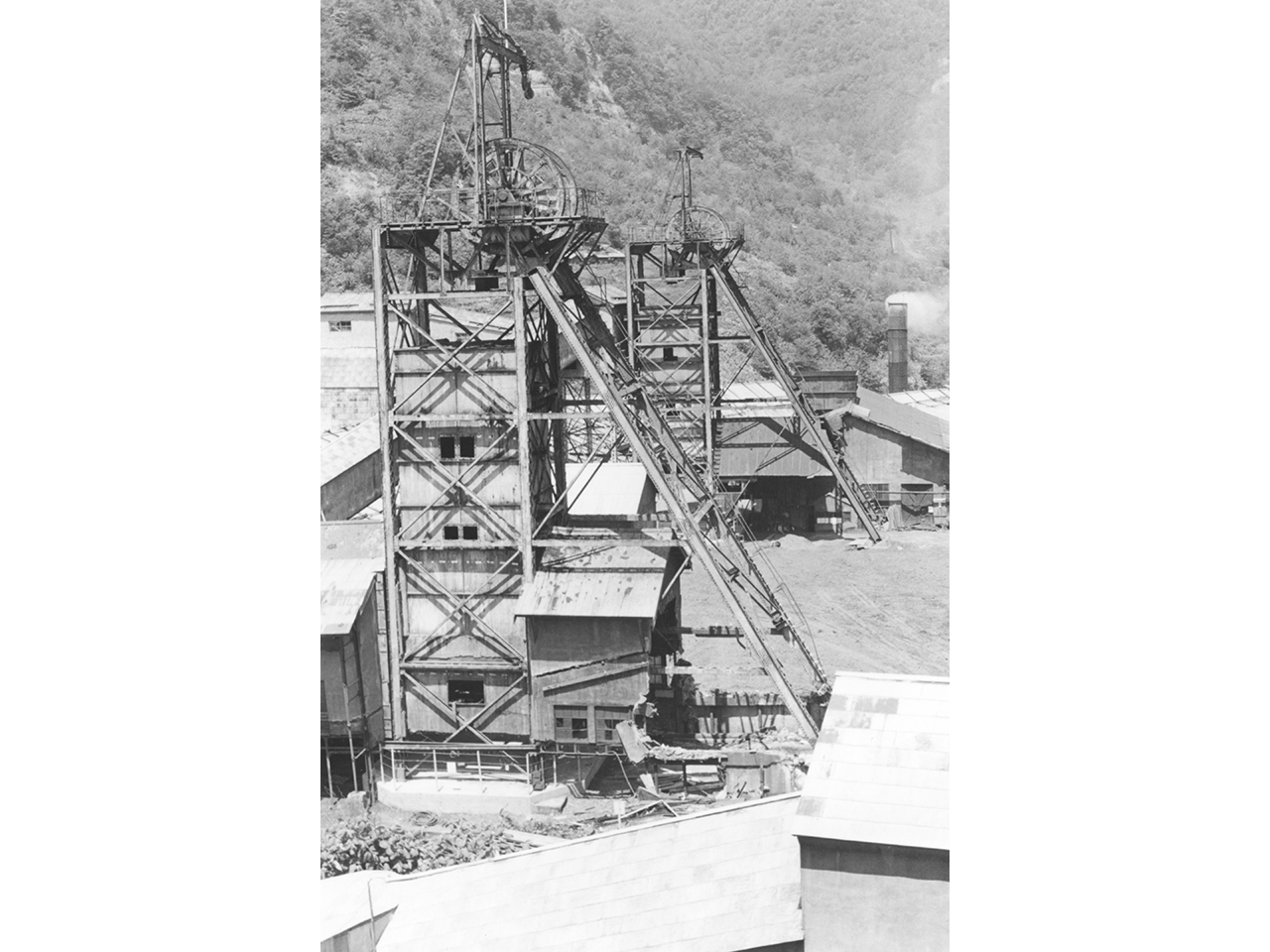

三菱美唄炭鉱竪坑櫓と開閉所。開閉所は大正14年(1925年)建設、炭鉱関連施設や設備機械の主要電源を総合的に管理した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正14年(1925年)に建設された三菱美唄炭鉱の原炭ポケット。地下から竪坑を通って運び出された原炭は、この施設に貯蔵された後、選炭工場へ送られた。貯蔵容量は約1300トン。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

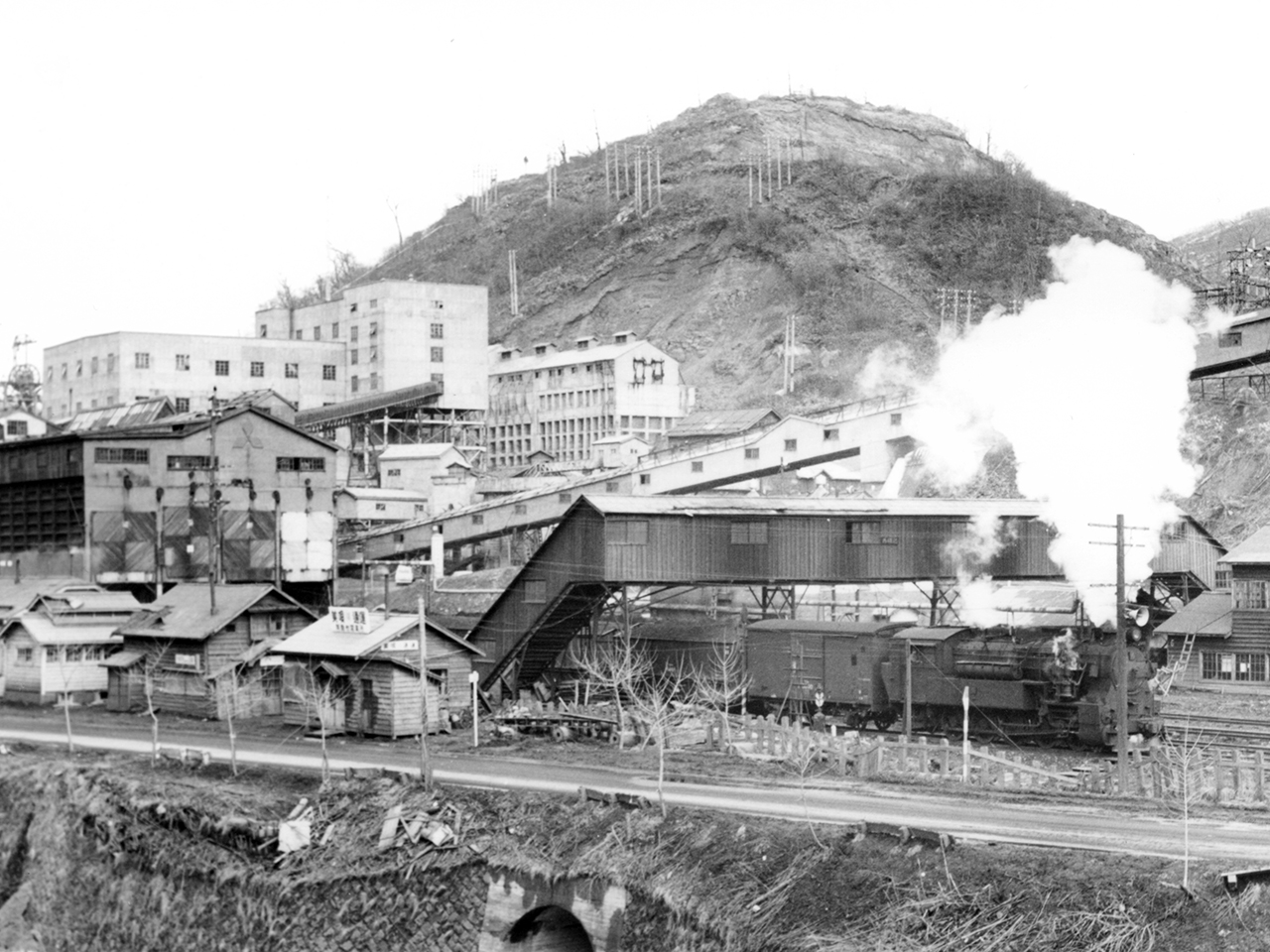

三菱美唄炭鉱は大正4年(1915年)開鉱。大夕張と並ぶ道内三菱の主力炭鉱。効率出炭を目指して建設された竪坑は、大正12年(1923年)完成。昭和19年(1944年)には戦前最高の159万トンの出炭を記録した。昭和40年(1965年)に三菱鉱業から分離して美唄炭鉱となる。昭和46年(1971年)に三菱大夕張炭鉱と合併したが、翌年閉山。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

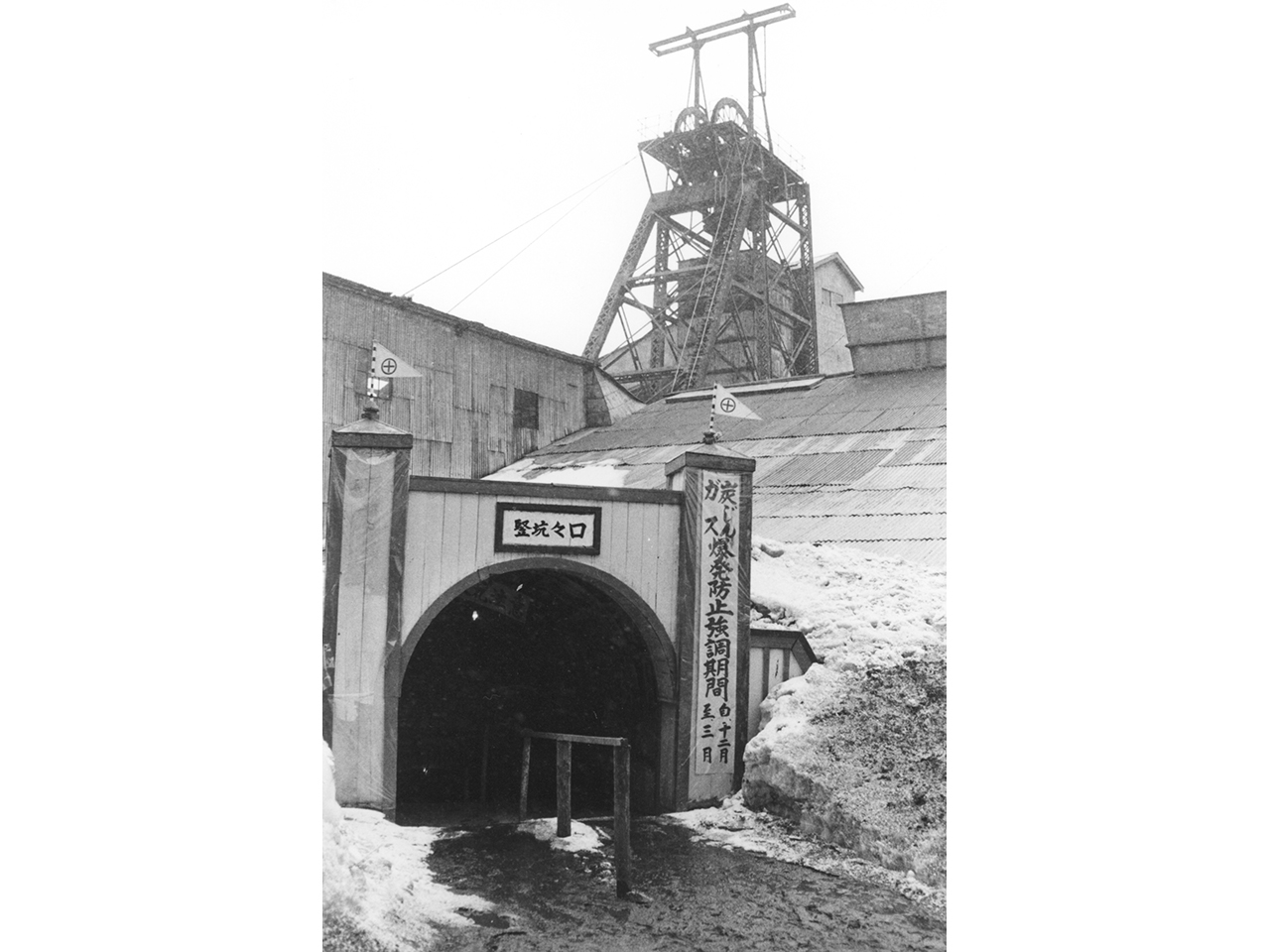

三菱美唄炭鉱竪坑櫓と坑口。櫓は高さ20メートル、深さは約170メートル。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

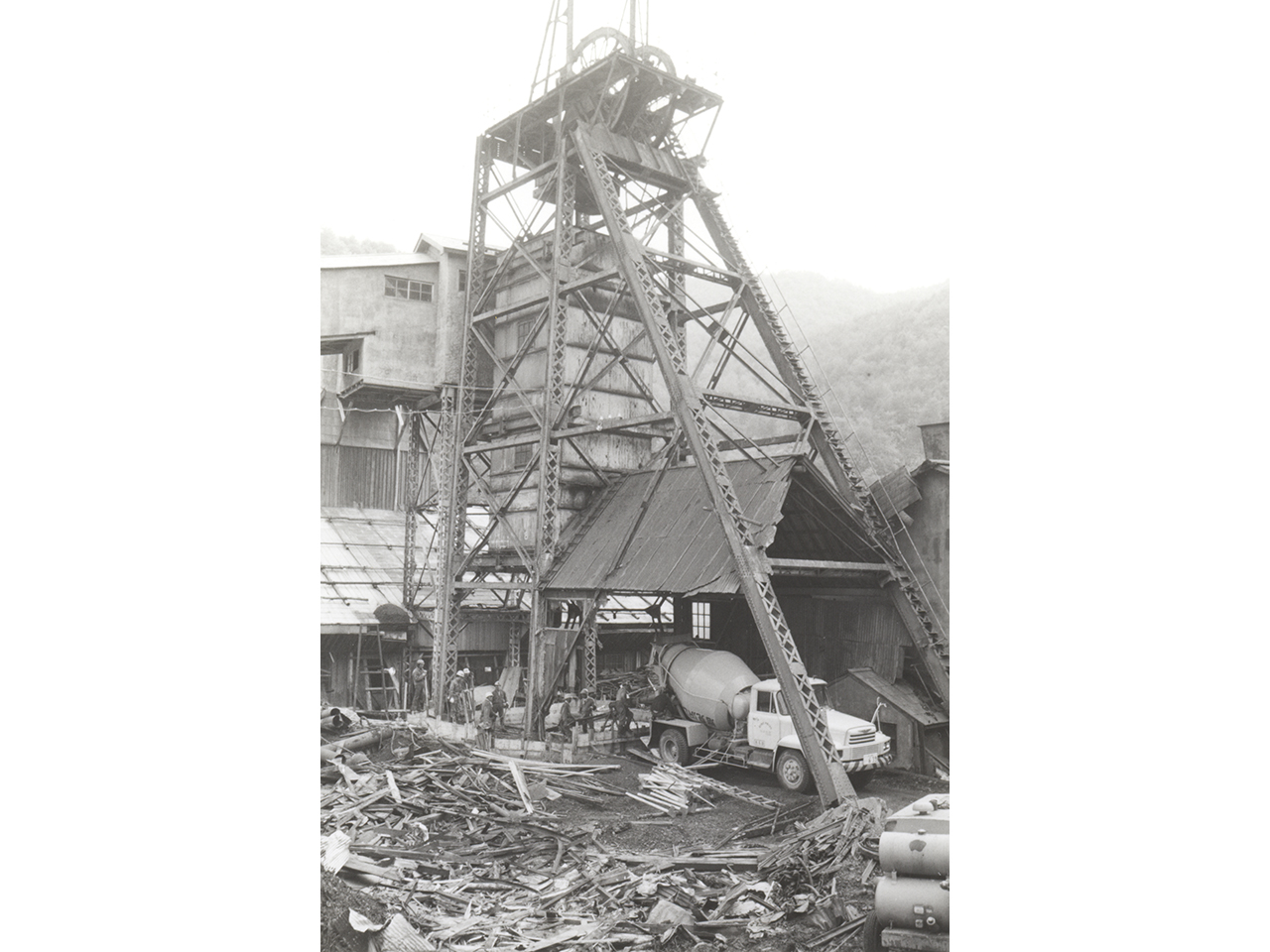

三菱美唄炭鉱竪坑櫓。閉山後、竪坑の坑口をコンクリートで閉鎖する作業をしている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

正式名称は「人民裁判事件記録画」という。戦後労働運動の象徴的な事件として知られる人民裁判。昭和21年(1946年)2月、賃上げなど労働条件の向上を求める三菱美唄炭鉱労働組合員らが、市内宮ノ下会館などで団交を実施。合計36時間にわたって会社側を追及した。絵は、同炭鉱の美術サークルの5人が、人民裁判から4年後に完成させた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

昭和25年(1950年)に開校した小学校で、校区は炭鉱住宅街であったことから、ピークの昭和34年(1959年)には30学級、児童数1250人となった。炭鉱閉山による児童数減少で昭和56年(1981年)閉校。平成4年(1992年)から市営幼稚園と美唄市出身の彫刻家、安田侃氏の彫刻を展示する芸術文化交流施設が併設。平成28年(2016年)から美術館となった。「炭鉱の記憶」の再生モデルとして注目される。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

トラス組みの校内。旧栄小学校は昭和25年(1950年)に開校。校区は炭鉱住宅街であったことから、ピークの昭和34年(1959年)には30学級、児童数1250人となった。炭鉱閉山による児童数減少で昭和56年(1981年)閉校。平成4年(1992年)から市営幼稚園と美唄市出身の彫刻家、安田侃氏の彫刻を展示する芸術文化交流施設が併設。平成28年(2016年)から美術館となった。「炭鉱の記憶」の再生モデルとして注目される。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

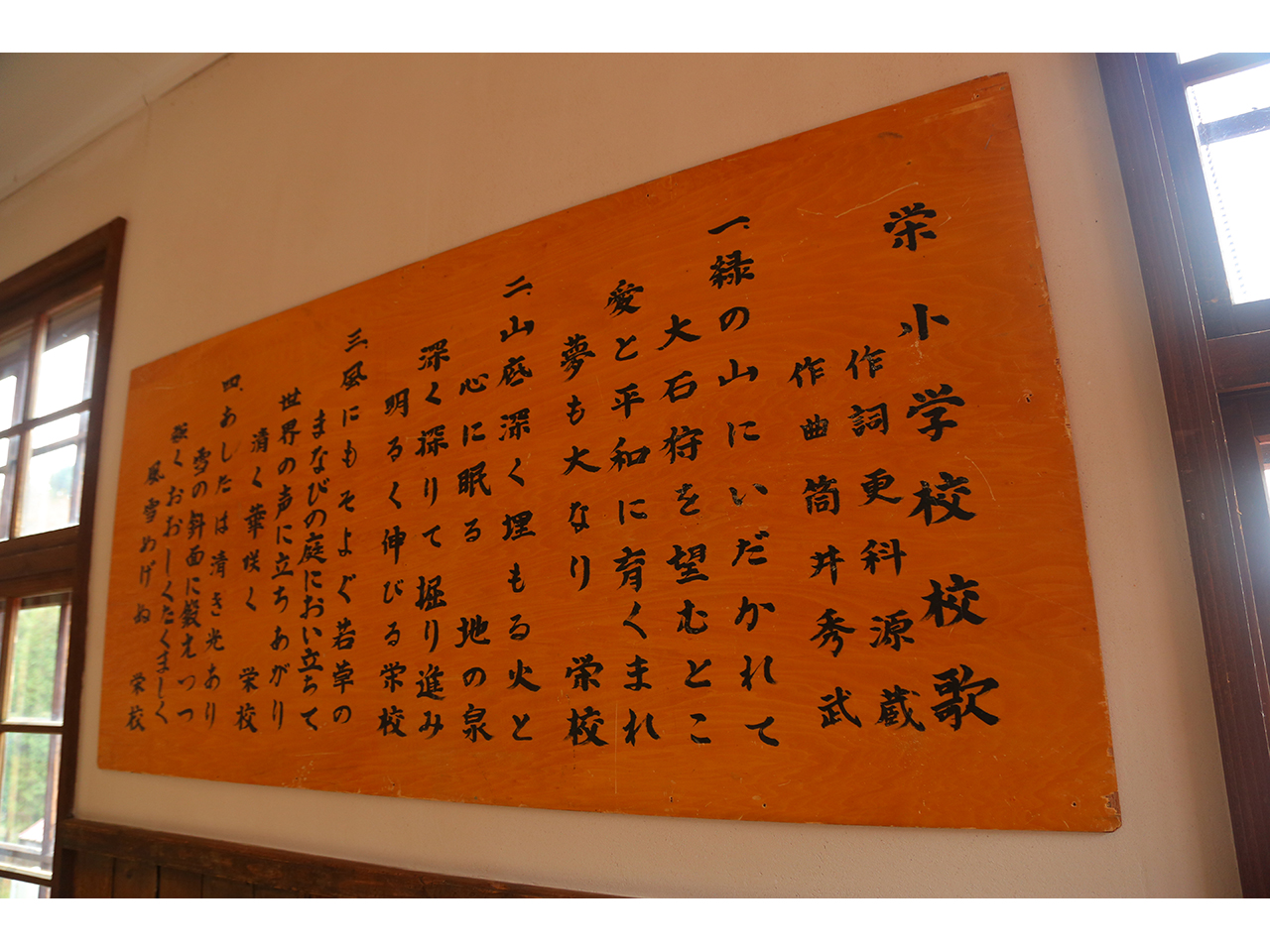

昭和25年(1950年)に開校した小学校。校区は炭鉱住宅街で昭和34年(1959年)には30学級、児童数1250人となった。炭鉱閉山による児童数減少で昭和56年(1981年)閉校。平成4年(1992年)から市営幼稚園と美唄市出身の彫刻家、安田侃氏の彫刻を展示する芸術文化交流施設が併設。平成28年(2016年)から美術館となった。「炭鉱の記憶」の再生モデルとして注目される。校歌二番には炭鉱の繁栄と小学校が伸びゆく時代が刻まれている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

美唄鉄道は、大正3年(1914年)に美唄軽便鉄道として開通。石炭輸送の拡大などにより、東明駅舎は昭和23年(1948年)に開業し、一帯は「とうめい」と呼称されるようになった。昭和47年(1972年)に鉄道が廃止された後、東明駅舎と鉄道関係資料が三菱鉱業から寄贈された。駅舎とプラットホームが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

4110形式十輪連結タンク機関車2号は大正8年(1919年)製造のE形機関車。傾斜が急な美唄の地形を考慮して、美唄鉄道が三菱造船神戸造船所に特別注文した。製造費は当時の価格で22万1609円。全長11.4メートル、高さ3.8メートル、左右五輪ずつ十輪の動輪がパワーを生み出した。美唄鉄道廃止まで使用された後、美唄市に寄贈された。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

4110形式十輪連結タンク機関車2号は大正8年(1919年)製造のE形機関車。傾斜が急な美唄の地形を考慮して、美唄鉄道が三菱造船神戸造船所に特別注文した。製造費は当時の価格で22万1609円。全長11.4メートル、高さ3.8メートル、左右五輪ずつ十輪の動輪がパワーを生み出した。美唄鉄道廃止まで使用された後、美唄市に寄贈された。市指定有形文化財。画像はレプリカで、本物は美唄市郷土史料館に展示。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

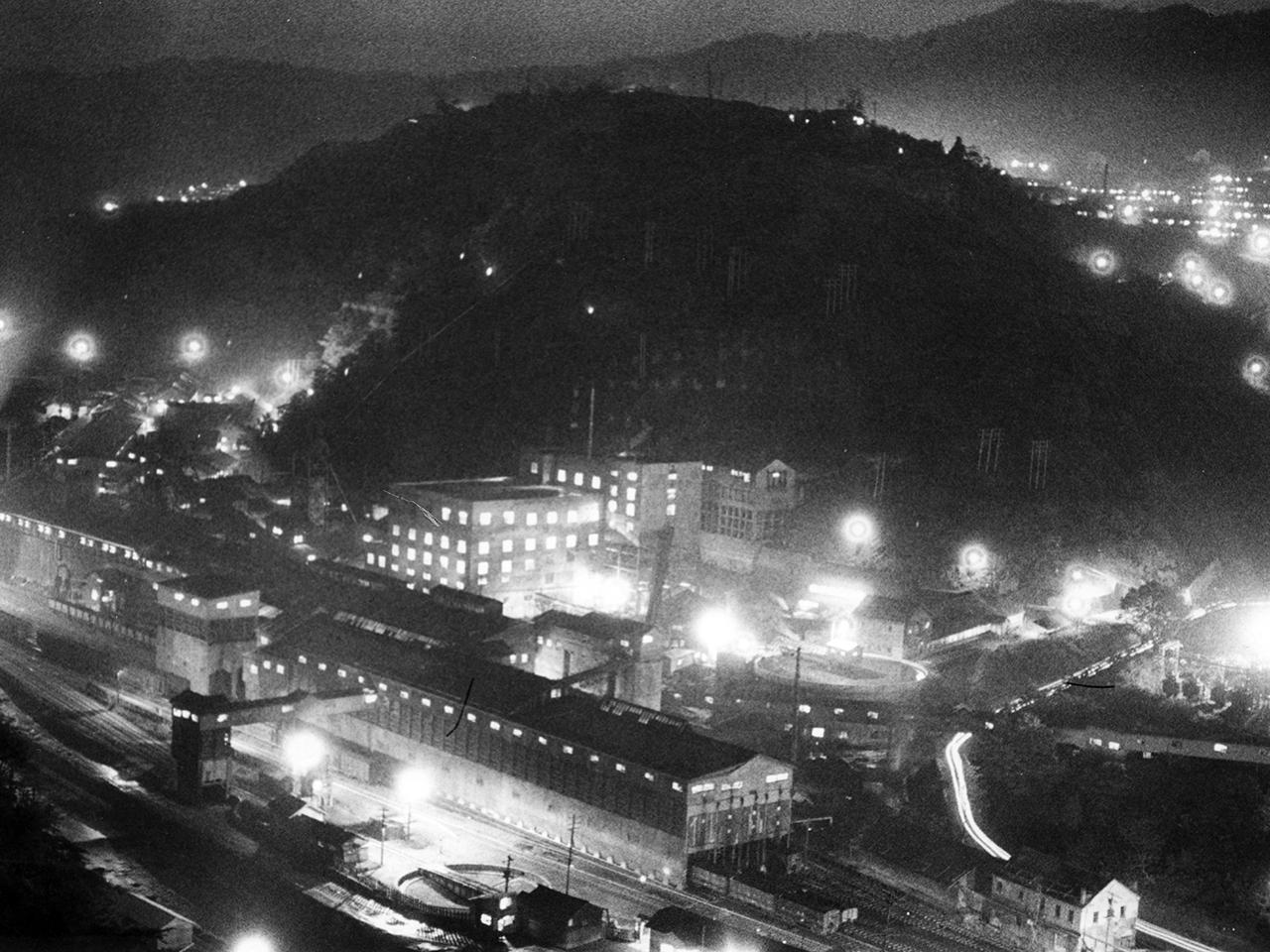

三菱美唄炭鉱は大正2年(1913年)開鉱。大夕張と並ぶ道内三菱の主力炭鉱。効率出炭を目指して建設された竪坑は大正12年(1923年)に完成。昭和19年(1944年)には戦前最高の189万トンの出炭を記録した。昭和40年(1965年)に三菱鉱業から分離して美唄炭鉱となる。昭和46年(1971年)に三菱大夕張炭砿と合併したが、昭和47年(1972年)に閉山。写真は、夜の三菱美唄炭鉱と常盤台駅。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

三菱美唄炭鉱は大正2年(1913年)開鉱。大夕張と並ぶ道内三菱の主力炭鉱。効率出炭を目指して建設された竪坑は、大正12年(1923年)に完成。昭和19年(1944年)には戦前最高の189万トンの出炭を記録した。昭和40年(1965年)に三菱鉱業から分離して美唄炭鉱となる。昭和46年(1971年)に三菱大夕張炭砿と合併したが、翌年に閉山。写真は、閉山により解散する三菱美唄労働組合。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

三井美唄炭鉱は、昭和3年(1928年)に誕生。従業員数、出炭量ともに、三菱美唄と並ぶ巨大炭鉱に成長したが、石炭産業の集約化が進められる中、昭和38年(1963年)、35年の歴史に幕を閉じた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

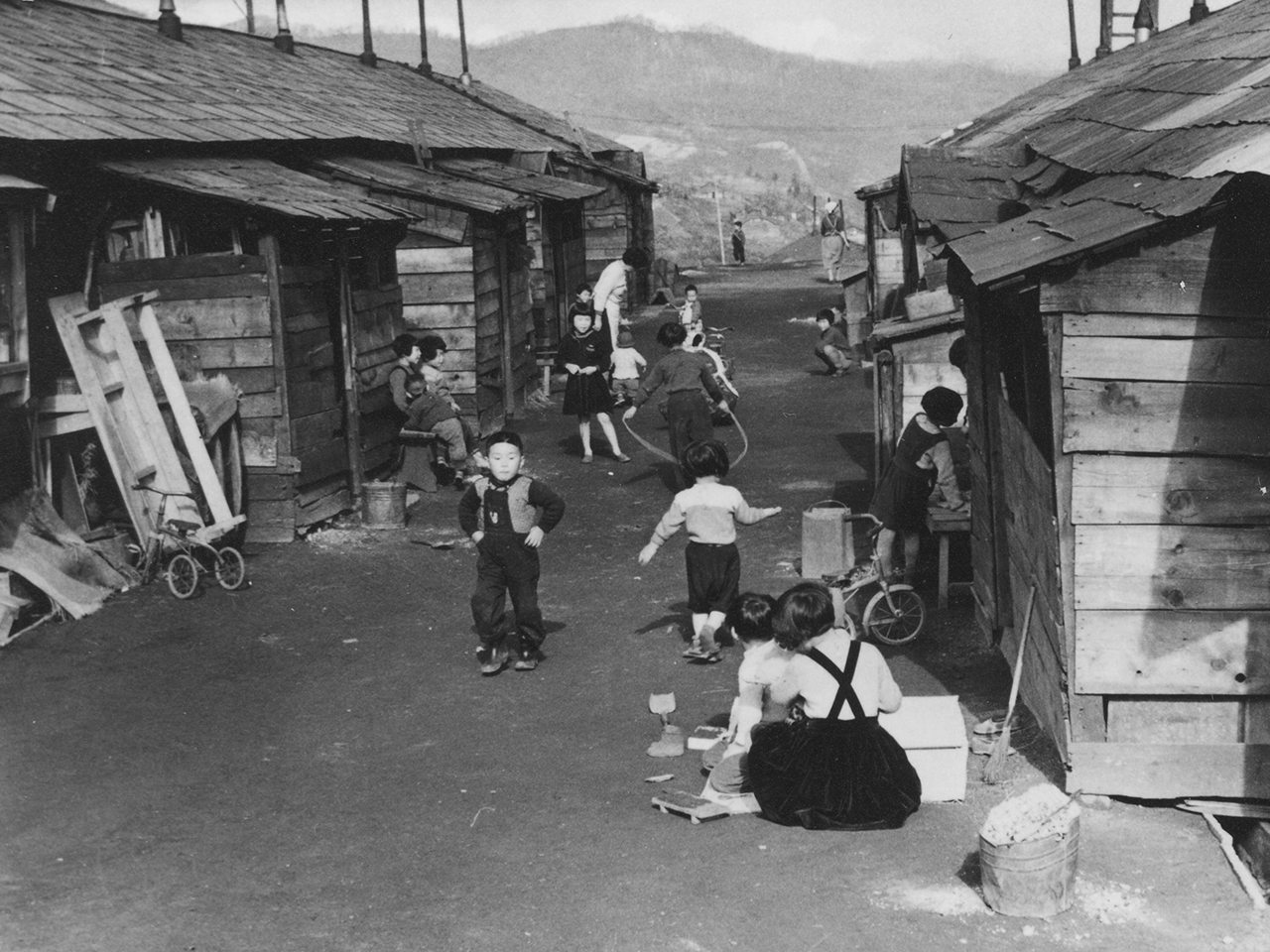

昭和30年代は、三菱美唄、三井美唄に加え、上村、北菱我路など7つの炭鉱が操業。市内の人口9万2000人のうち、炭鉱地区の住人は約6万人に達した。炭鉱住宅街は拡大し、多数の学校、病院、映画館、体育館などが整備された。写真は、炭鉱住宅の子どもたち。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

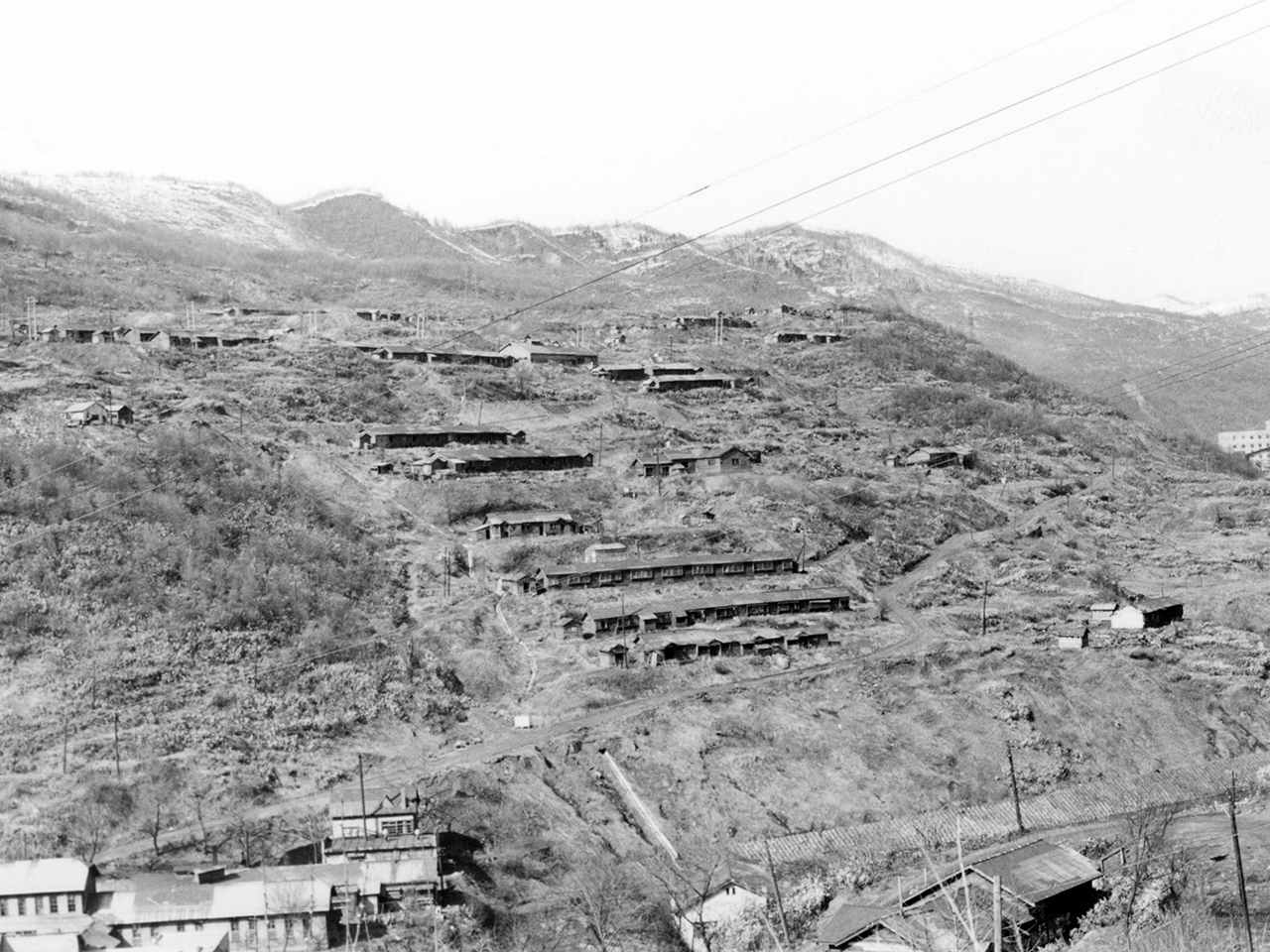

三菱美唄炭鉱の炭鉱住宅街は、谷間の傾斜地に形成された。一方、三井美唄炭鉱の炭鉱住宅街は、碁盤の目に区画した近代的なもので、閉山後も職員住宅など大部分が残っている。写真は、三菱美唄炭鉱の住宅街、清水台・旭台方面。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

三菱美唄炭鉱の炭鉱住宅街は、谷間の傾斜地に形成された。一方、三井美唄炭鉱の炭鉱住宅街は、碁盤の目に区画した近代的なもので、閉山後も職員住宅など大部分が残っている。写真は、三菱美唄炭鉱の住宅街、清水台。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

大量の石炭を運ぶため、三菱美唄鉄道、三菱茶志内鉄道、国鉄南美唄支線といった専用鉄道が敷設された。昭和48年(1973年)の北菱我路炭鉱の閉山で、市内すべての炭鉱が坑口を閉ざすこととなり、専用鉄道も廃線となった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

美唄焼き鳥は、1本の串に鶏のレバー、ハツ、砂肝、きんかんなどのモツと、鶏皮、モモ肉をいった様々な部位と玉ねぎが刺され、「おいしくて、スタミナがつく」と人気を博した炭鉄港グルメのひとつ。

自治体

種別

メディア

分野

年代