28件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治12年(1879年)に官営幌内炭鉱で最初に開削された、道内最古の坑道。延長約700メートル。当初は「大坑道」と称する基幹的な採炭坑道だったが、明治29年(1896年)以降は排気坑に転用され、平成元年(1989年)の閉山時に密閉された。北海道近代炭鉱の端緒として価値が高い歴史遺産。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

官営幌内炭鉱は明治12年(1879年)に北海道初の近代炭鉱として開鉱した。音羽坑は幌内炭鉱で最初に開削された延長700メートルの坑道。同鉱は明治22年(1889年)に、開発中の幾春別炭鉱、幌内鉄道とともに、北海道炭礦鉄道会社(後の北海道炭礦汽船・北炭)に払い下げられた。年産150万トン級。閉山は平成元年(1989年)。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

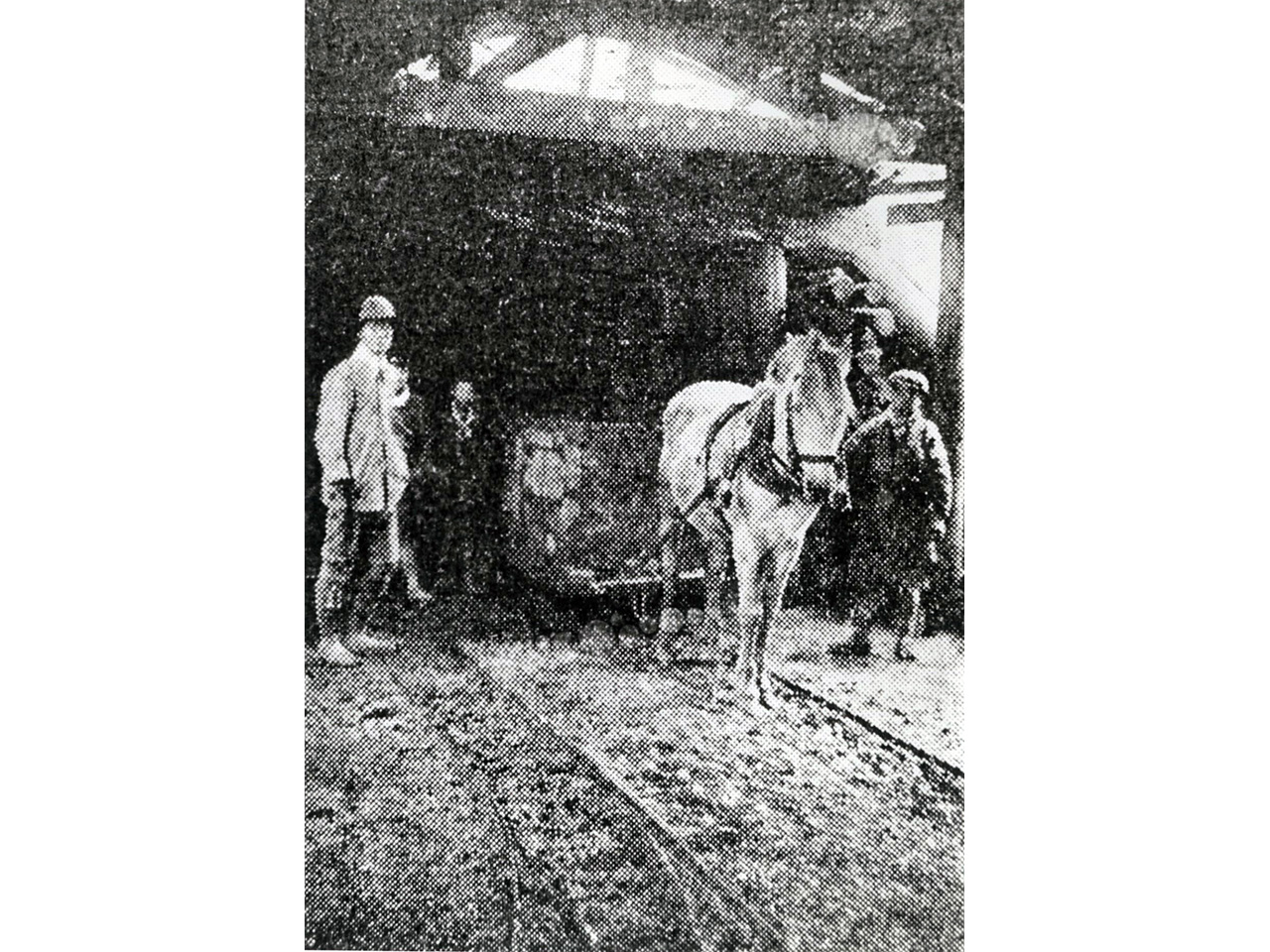

音羽坑にて、馬による運搬の風景。音羽坑は明治12年(1879年)に官営幌内炭鉱で最初に開削された、道内最古の坑道。延長約700メートル。当初は「大坑道」と称する基幹的な採炭坑道だったが、明治29年(1896年)以降は排気坑に転用され、平成元年(1989年)の閉山時に密閉された。北海道近代炭鉱の端緒として価値が高い歴史遺産。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

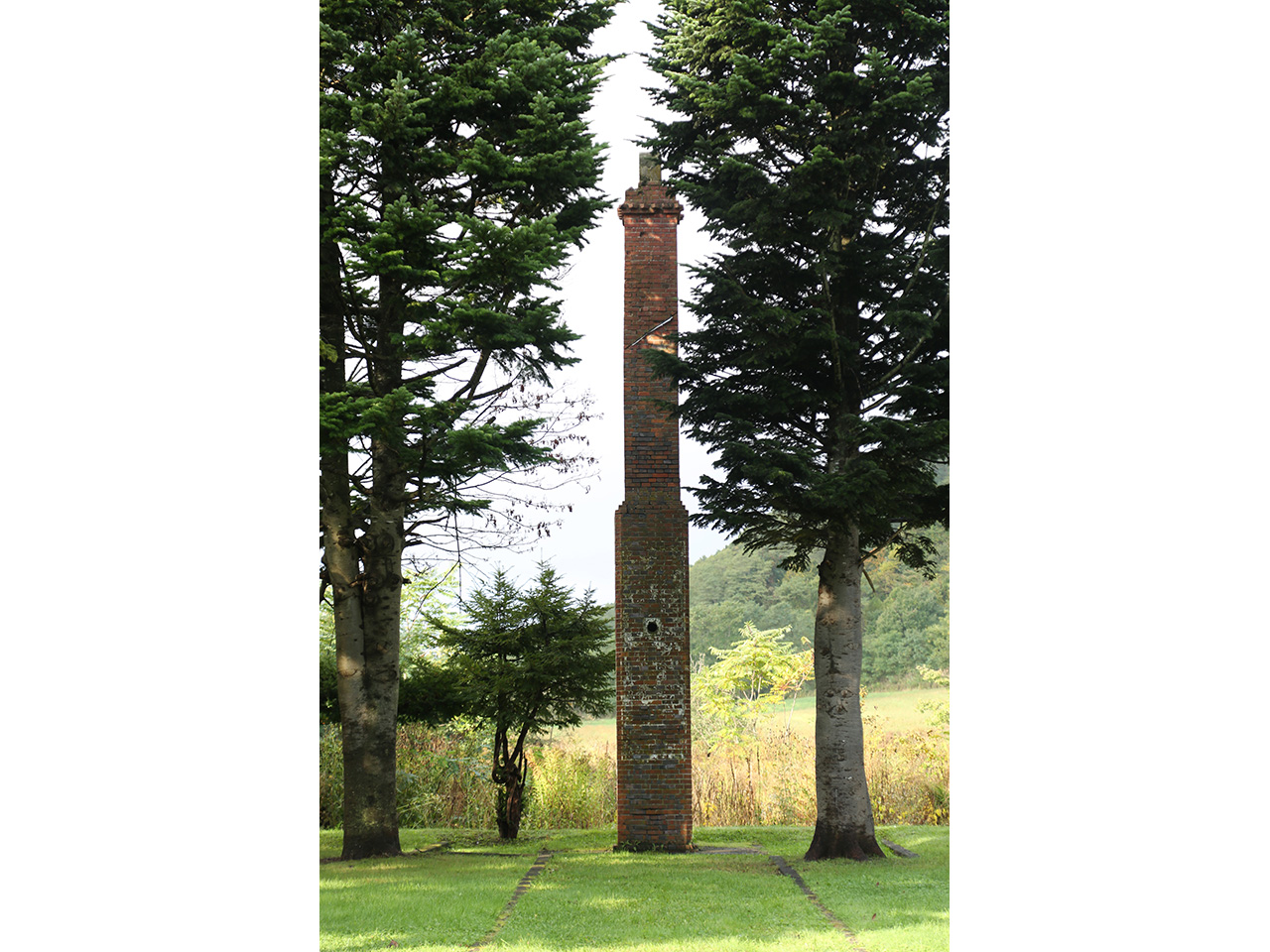

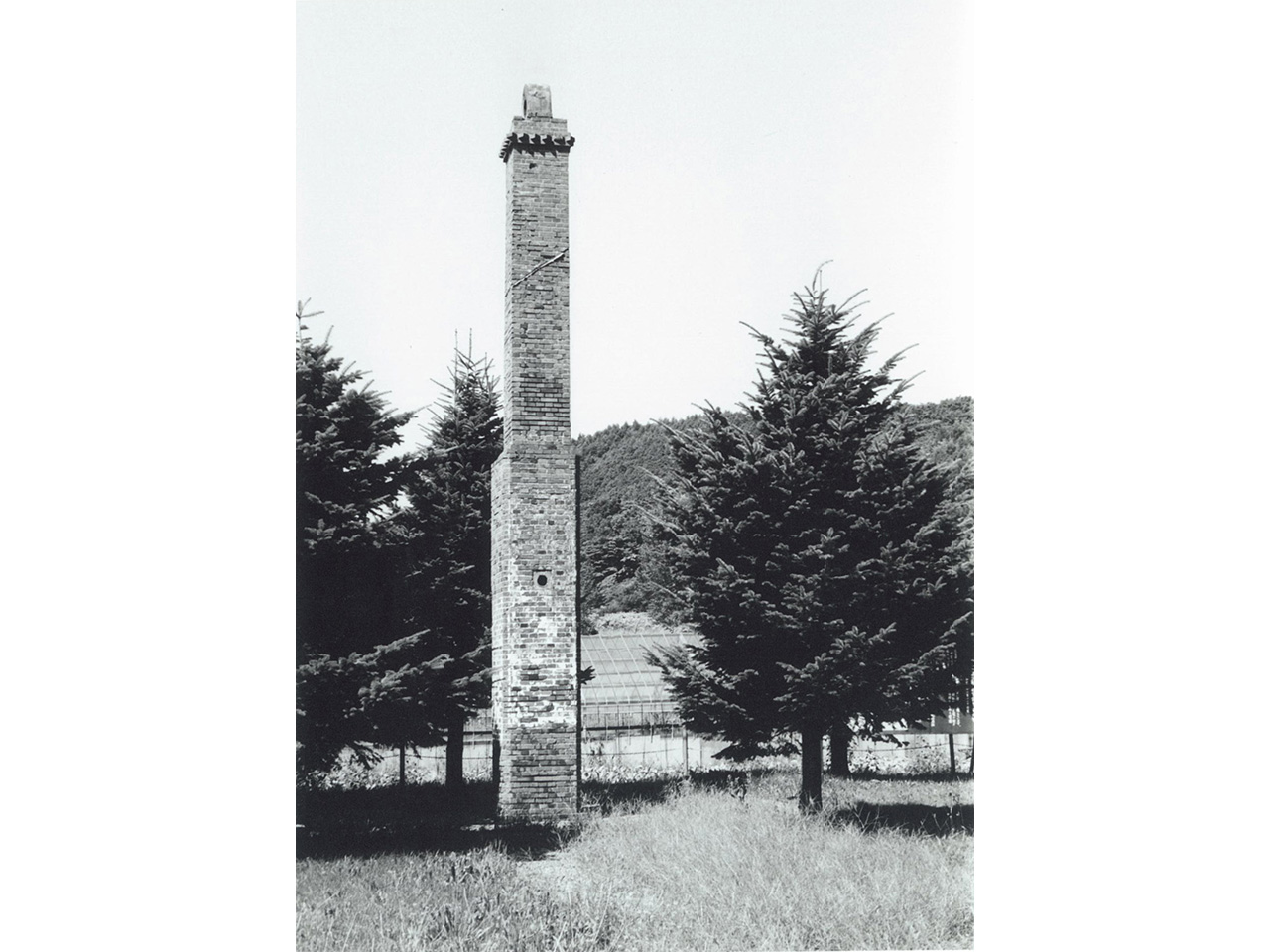

空知集治監の典獄(所長)官舎のレンガ煙突。明治23年(1890年)の典獄官舎建設にあたり、集治監で製造したレンガを使って造られた。市指定有形文化財。空知集治監は明治15年(1882年)から明治34年(1901年)まで置かれ、明治20年代後半まで囚人が幌内炭鉱で採炭作業を行った。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

空知集治監の典獄(所長)官舎のレンガ煙突。明治23年(1890年)の典獄官舎建設にあたり、集治監で製造したレンガを使って造られた。高さ約5メートル。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

空知集治監の典獄(所長)官舎のレンガ煙突。明治23年(1890年)の典獄官舎建設にあたり、集治監で製造したレンガを使って造られた。明治34年(1901年)の空知集治監廃監で、典獄官舎などは取り壊されたが、レンガ煙突は保存された。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

空知集治監の典獄(所長)官舎のレンガ煙突。明治23年(1890年)の典獄官舎建設にあたり、集治監で製造したレンガを使って造られた。明治34年(1901年)の空知集治監廃監で、典獄官舎などは取り壊されたが、レンガ煙突は保存された。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭幾春別炭鉱錦立坑櫓は大正6年(1917年)起工で、現存する立坑としては道内最古。櫓の高さは約10メートル、深さは約215メートル。北炭幾春別炭鉱は明治18年(1885年)官営として開鉱。その後、北炭に払い下げられ、開発が進められた。昭和32年(1957年)閉山。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭幾春別炭鉱の錦立坑櫓と巻き揚げ室。大正6年(1917年)起工で、現存する立坑としては道内最古。櫓の高さは約10メートル、深さは約215メートル。北炭幾春別炭鉱は明治18年(1885年)官営として開鉱。その後、北炭に払い下げられ、開発が進められた。昭和32年(1957年)閉山。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭幾春別炭鉱錦立坑の巻き揚げ室内部。大きなリールは隣りの立坑櫓とワイヤーでつながっており、リールを回して人を乗せたケージなどを地下から引き上げる。立坑櫓は大正6年(1917年)起工で、現存する立坑としては道内最古。櫓の高さは約10メートル、深さは約215メートル。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代