32件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

国内初の本格的なコンクリート製防波堤である「北防波堤」(小樽港第一防波堤 1289メートル)は、11年の歳月をかけて明治41年(1908年)に完成した。1世紀以上たった今も、外海の荒波から小樽港を守っている。設計及び工事を指揮したのは小樽築港事務所の初代所長、廣井勇。廣井は構造物に働く波の力を導き出す独自の公式を考案。この公式は昭和30年代まで全国の防波堤設計に活用された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

北防波堤と初代灯台。灯台の台座には小樽築港第一期工事竣工記念の銘板があった。銘板の文字は「與天無極〈天と與(とも)に極まり無し〉」。天が永遠であるようにこの防波堤は永久なり、の意。自然が万物を生かし育てる力で永遠に発展するように、人間も天意を知り英知を結集することで永遠に発展を続ける、という意味が込められているという。現在は国土交通省小樽港湾事務所に展示されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

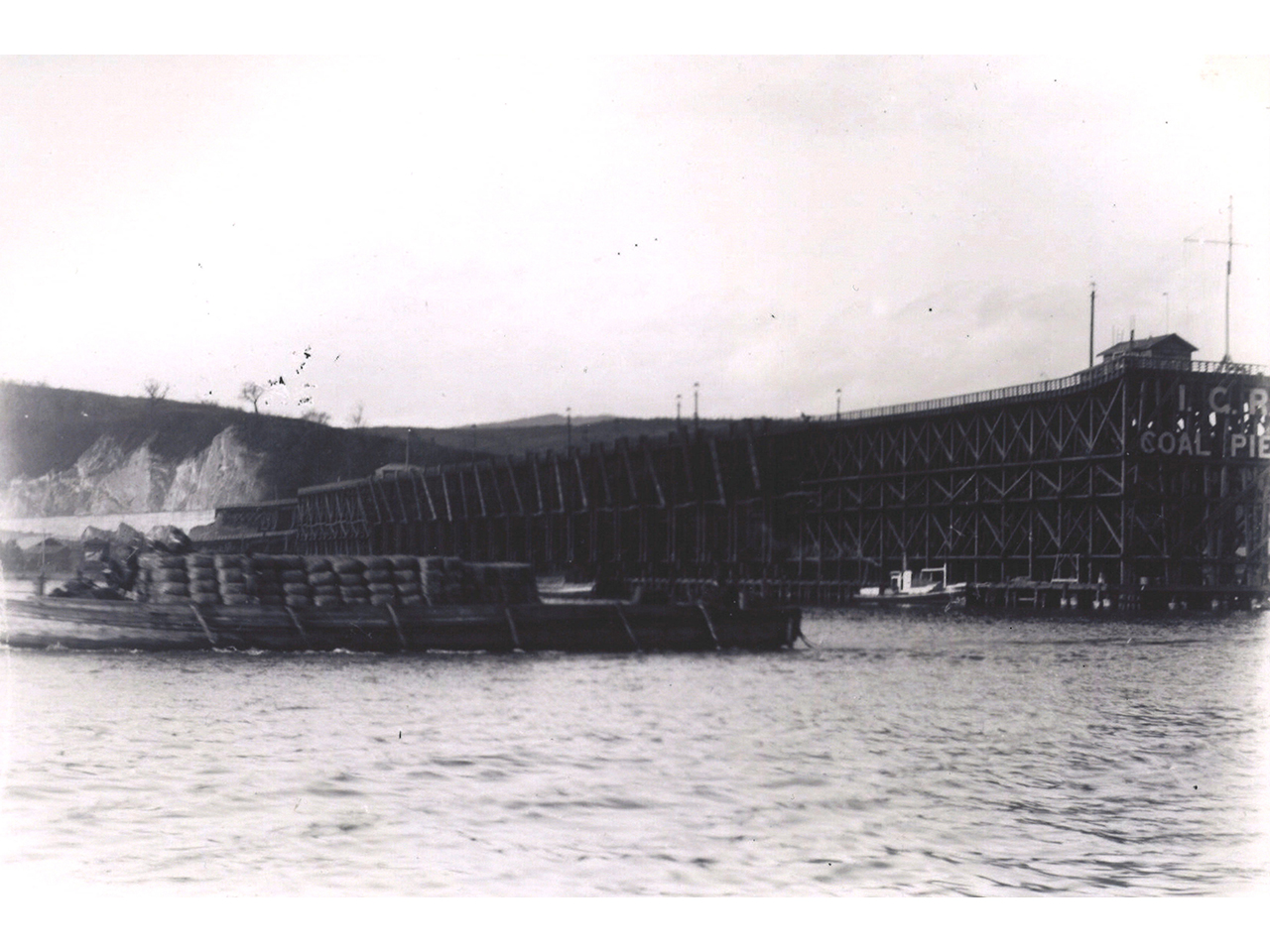

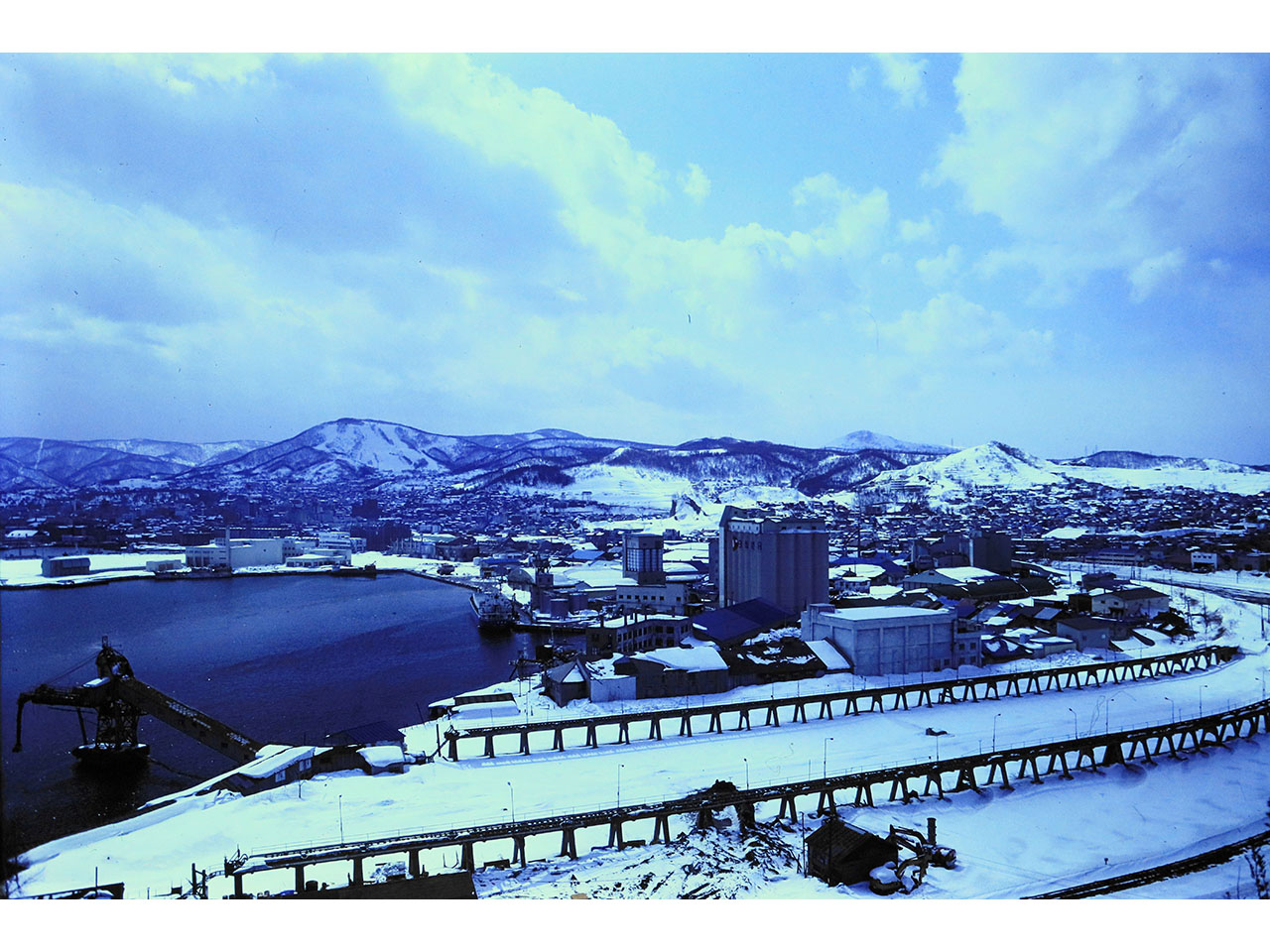

北炭(北海道炭礦汽船株式会社)の石炭ローダーは昭和14年(1939年)に建設された。今はその基礎部分のみが残る。石炭ローダーとは、石炭を船に積み込むための巨大なベルトコンベヤーのような機械。高架桟橋を中心とした手宮地区の石炭積出能力が限界に達したため、2基設置された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭(北海道炭礦汽船株式会社)の石炭ローダーは昭和14年(1939年)に建設された。この時期、小樽港では港湾設備の近代化が進んだ。1号ふ頭(昭和10年着工)・2号ふ頭(昭和12年着工)・3号ふ頭(昭和15年着工)が建設され、昭和11年(1936年)には、小樽築港に、当時としては最新の性能を備えた鉄道省の石炭荷役施設が完成した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

稼働中の北炭ローダー。1時間に420トンの石炭を船積みできる能力を持っていた。昭和19年(1944年)の高架桟橋撤去後、手宮地区からの石炭積み出しを一手に担った。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

役目を終えた北炭ローダー。小樽港の石炭取取扱量のピークは、昭和36年(1961年)の約320万トン。以後減少し、昭和45年(1970年)に実質的に終了した。北炭ローダーは昭和55年(1980年)から休止となり、昭和60年(1985年)、手宮線の廃止とともに撤去された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭ローダーにつながる2本の陸上線(1番、2番)。長さは220メートルと270メートル、高さ約6メートル。老朽化が進み危険になったため、昭和60年(1985年)に解体された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

港と鉄道を持ち人と物資が集積する拠点として発展した小樽は、明治末期から大手銀行や商社などの進出が相次いだ。写真は昭和12年(1937年)に建てられた三井物産小樽支店。本州各地で三井系のビルを手掛けた松井貴太郎の設計。戦前の道内事務所建築の代表作で、当時、欧米で最新の「国際建築様式」の単純明快な意匠が特徴。外壁は1階が黒御影石、2階以上は白色タイル。小樽市指定歴史的建造物。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正11年(1922年)に建設された旧三菱商事小樽支店。1階は三菱銀行小樽支店、上階には石炭をはじめ、道内、樺太の資源を扱っていた三菱商事、大夕張や美唄といった炭鉱を経営した三菱鉱業などが入っていた。小樽のオフィスビルのはしり。現在は、小樽運河ターミナルとして活用されている。小樽市指定歴史的建造物(指定名称は旧三菱銀行小樽支店)。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

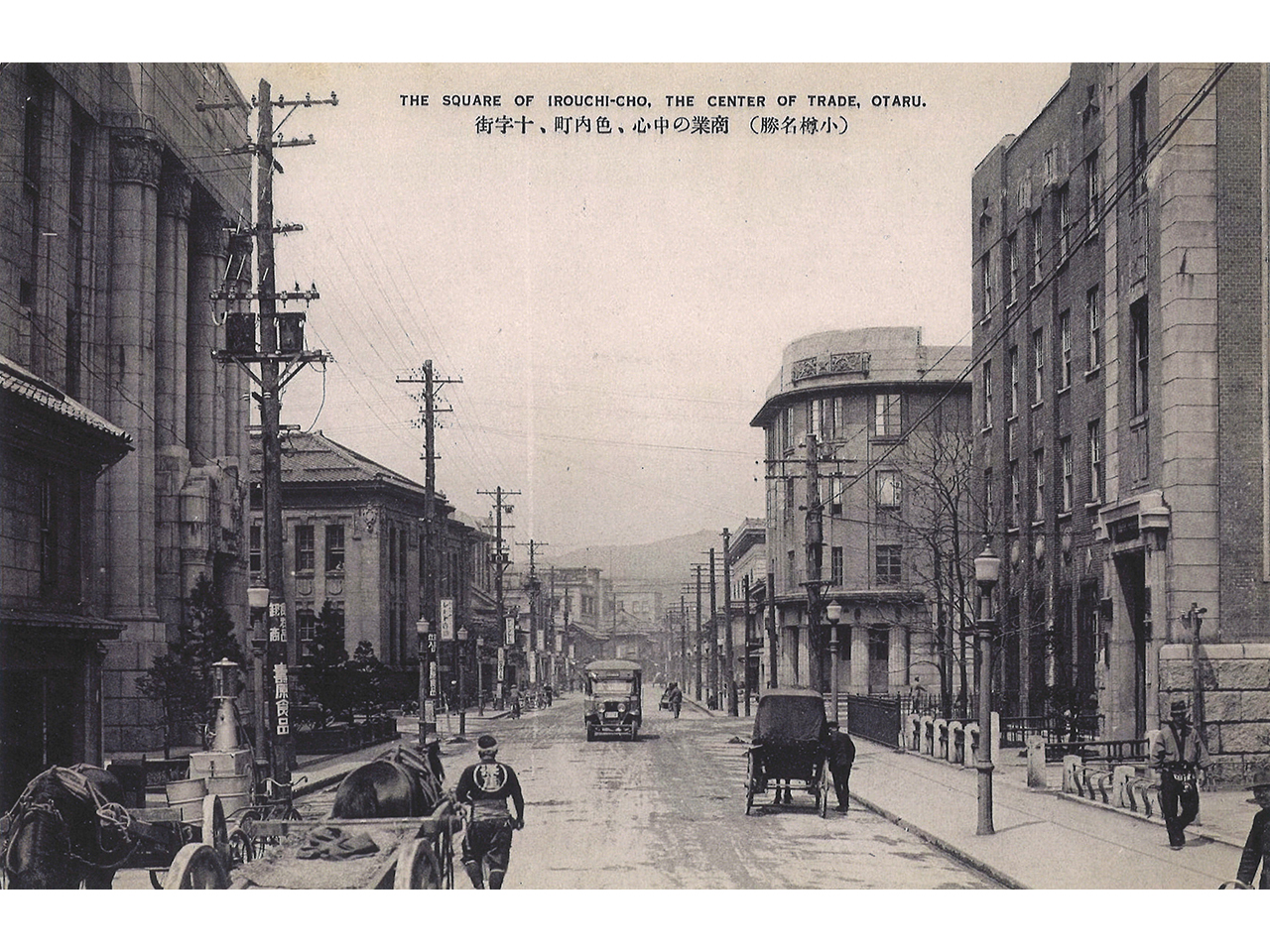

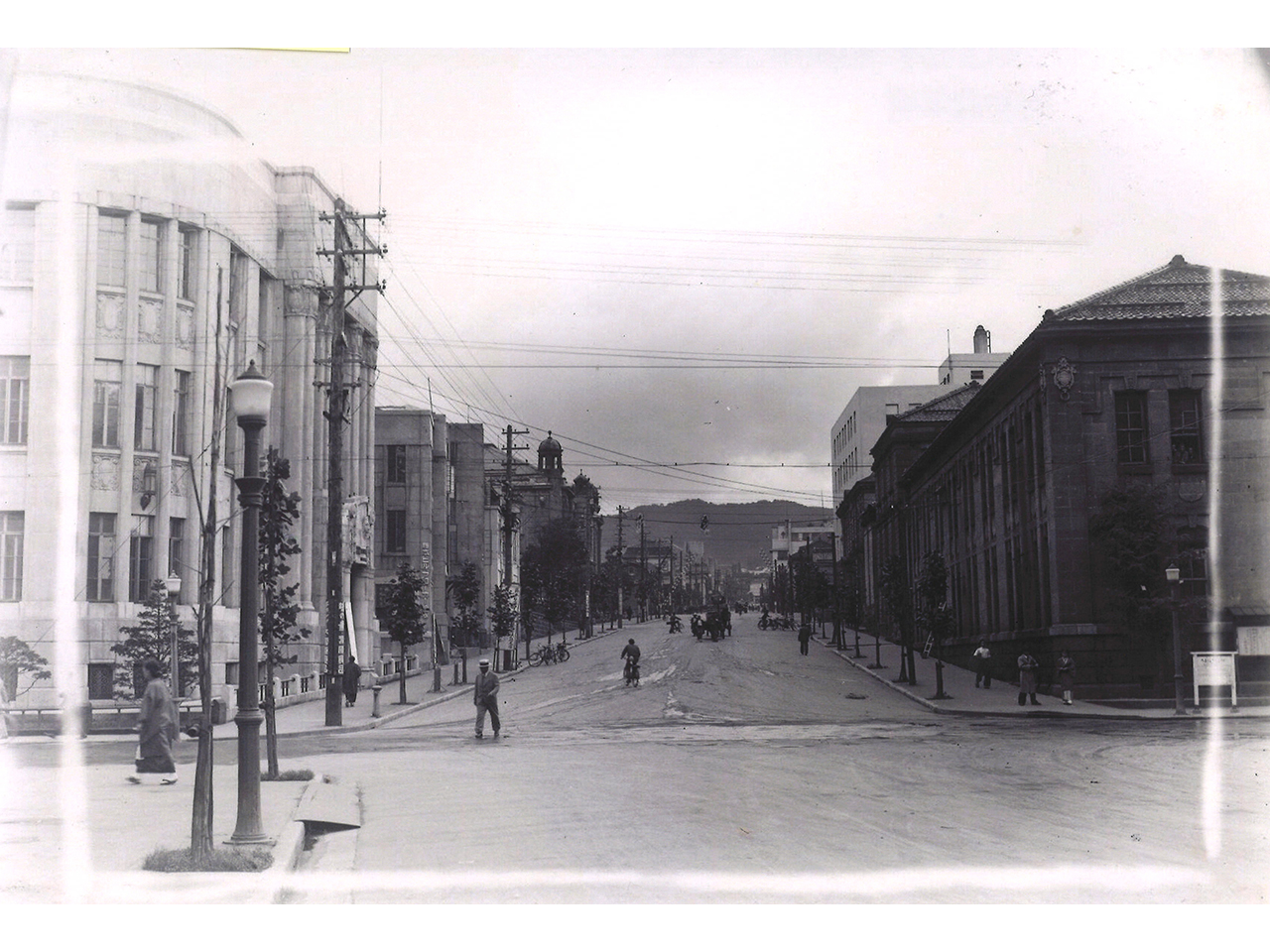

小樽運河側から見た第一火防線(現在の浅草通り・日銀通り)色内町十字街。左側の白い建物が第一銀行。右側が小樽郵便局。奥に見える白い建物は、昭和12年(1937年)建設の三井物産小樽支店。三井物産は、明治41年(1908年)、札幌出張所を廃止して小樽支店を開設した。初代支店長は、後に王子製紙を巨大企業に育て上げた藤原銀次郎。小樽支店は、木材を筆頭に石炭、機械、雑穀などを扱い、全道に勢力を広げた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

第一火防線(浅草通り・日銀通り)と手宮線の踏切。右側に日銀(明治45年建設)、正面奥には三菱銀行(三菱商事 大正11年建設)。左側は貯金局小樽支局(外務省やホテルオークラなどの設計を手掛けた小坂秀雄の設計 昭和27年建設)、その奥に三井物産小樽支店(昭和12年建設)が見えている。明治から昭和戦後に至るまで、各時代の銀行・金融建築が建ち並ぶ光景は日本でここだけである。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

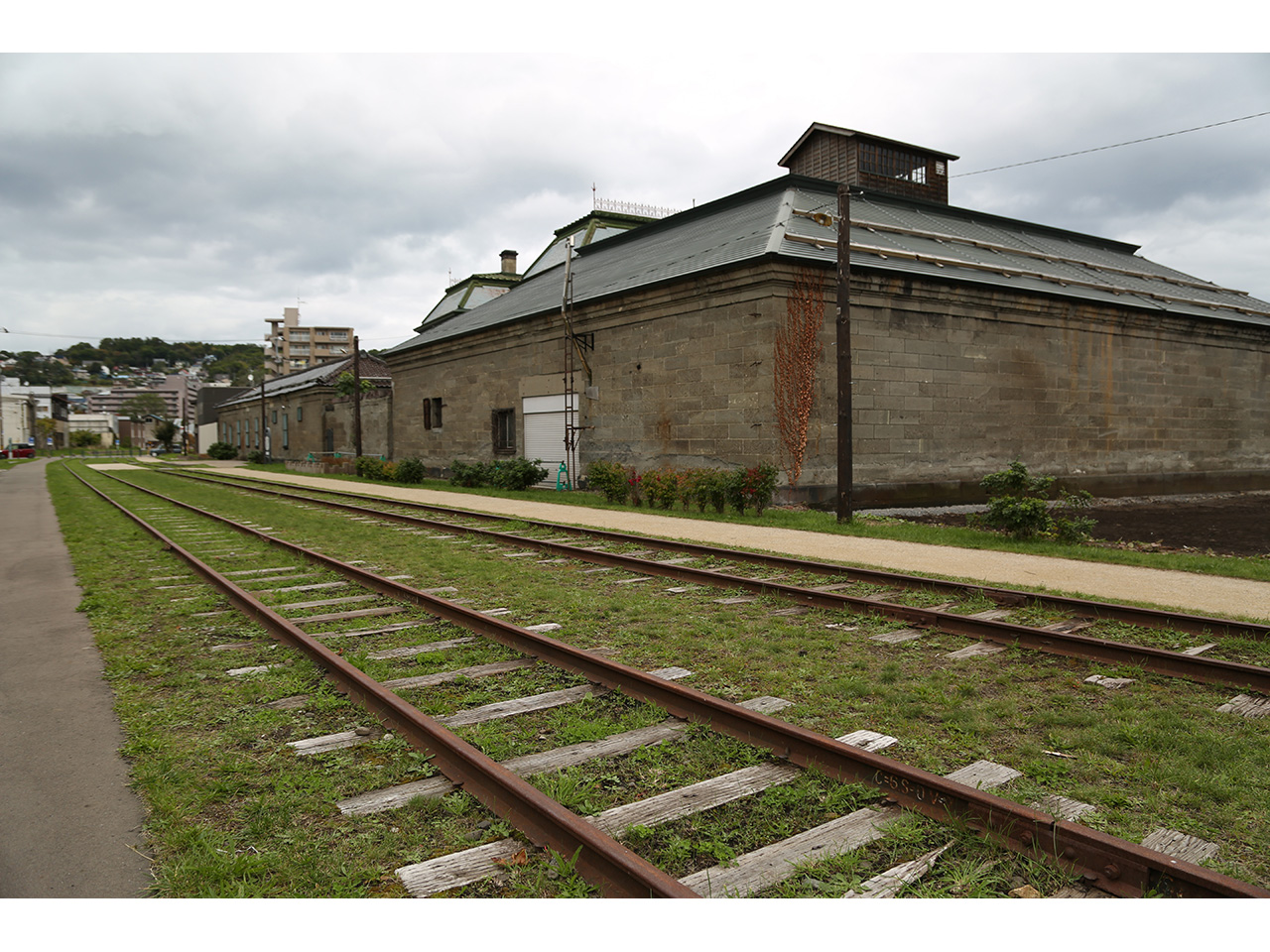

旧国鉄手宮線(南小樽-手宮)は、明治15年(1882年)に全線開通した官営幌内鉄道の一部(路線は一部変更している)。生活物資や生産資材などが開拓最前線の内陸部へ運ばれ、空知などからの石炭をはじめ、木材や農産物などが道外へ送り出された。海陸交通の接点として、北海道開拓の重要な役割を担ったが、昭和37年(1962年)に旅客営業が終了し、昭和60年(1985年)に廃線となった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

官営幌内鉄道のゲージ(左右のレールの間隔)は、先に開通していた新橋-横浜間などと同じ1067ミリ。工事は砂と小石を盛った地面に約60センチごとに枕木を並べ、1ヤード30ポンド(1メートル当たり約15キロ)のレールを据え付けていった。新橋-横浜間のレールは1ヤード60ポンドで、予算が限られていた官営幌内鉄道はかなり「軽量」だった。右側の建物は、国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

花園橋から見た手宮線(右側)。撮影当時は複線だが、戦時中に片側のレールを供出したため単線となった。左側は函館本線。手宮線は、昭和60年(1985年)に廃線となったが、大部分はレールなどを残したまま散策路として整備されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

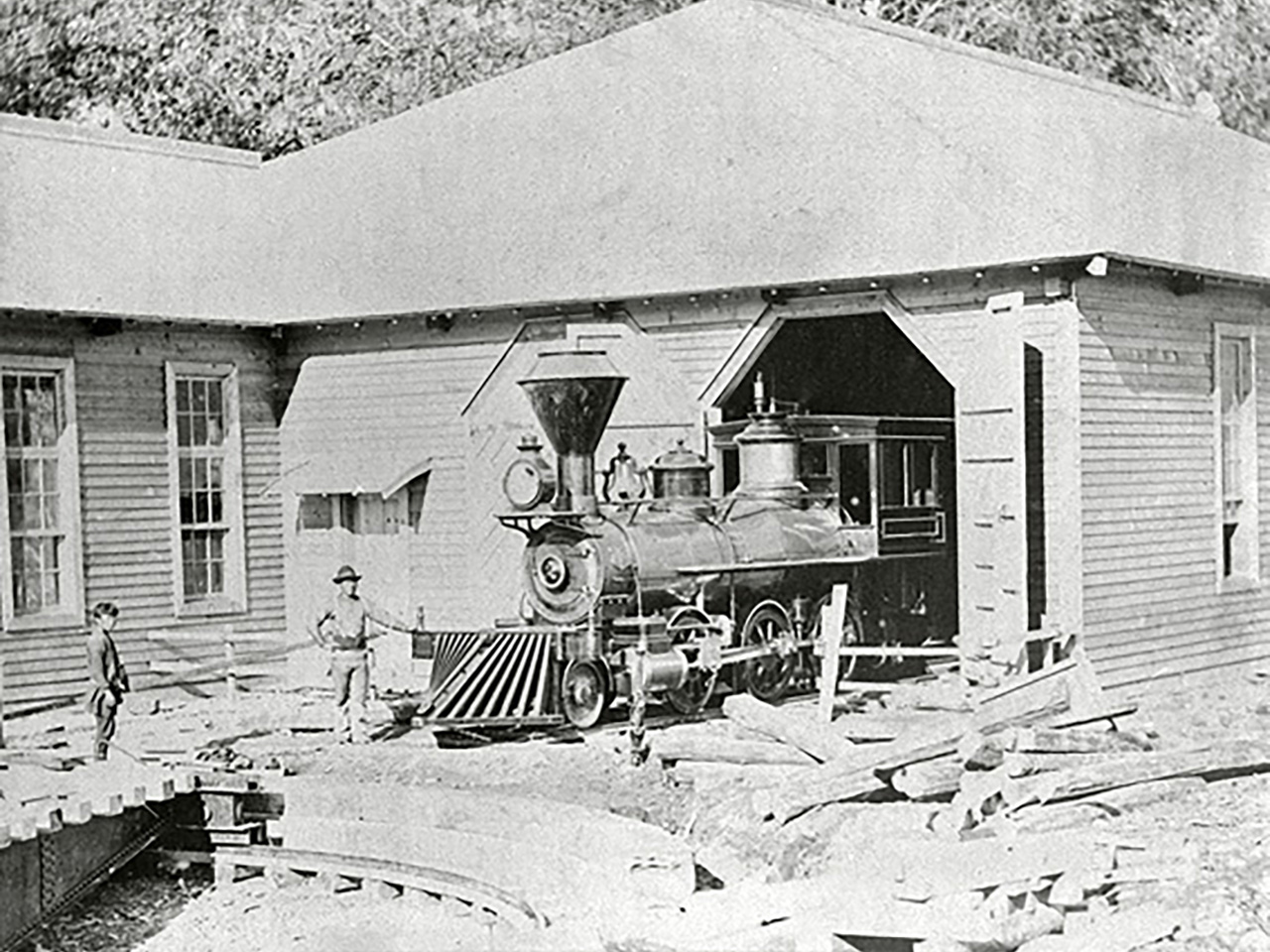

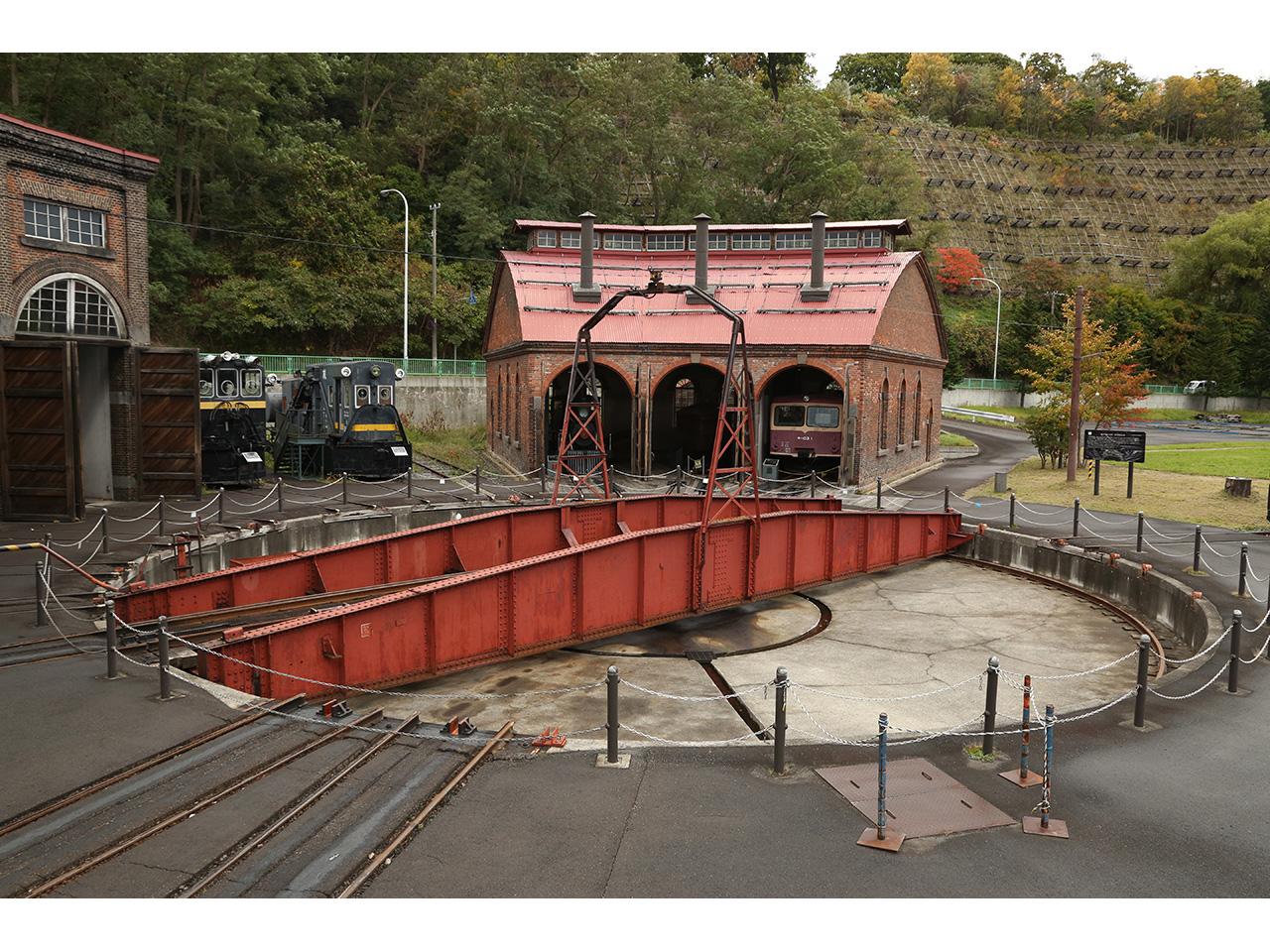

明治18年(1885年)竣工の機関車庫3号は、現存する機関車庫としては国内最古。小屋組みは木造、外壁はれんが造り。東側の1室は、機関車を釣り上げて点検・修理ができるよう、壁の厚さを増すなどの補強が施されている。転車台は大正8年(1919年)に東京の横河橋梁製作所で製造された。長さ18.8メートル、幅3.8メートル。昭和49年(1974年)まで現役だった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治41年(1908年)に竣工した機関車庫1号。竣工時は5口あった(右側の2口が当時のもの)。昭和初期に2口に減ったが、平成8年(1996年)の旧小樽交通記念館開館に合わせ、竣工当時の姿に復元された。機関車庫1号・3号、転車台などを含む旧手宮鉄道施設は、日本の近代化における重要遺産とされ、国の重要文化財に指定されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

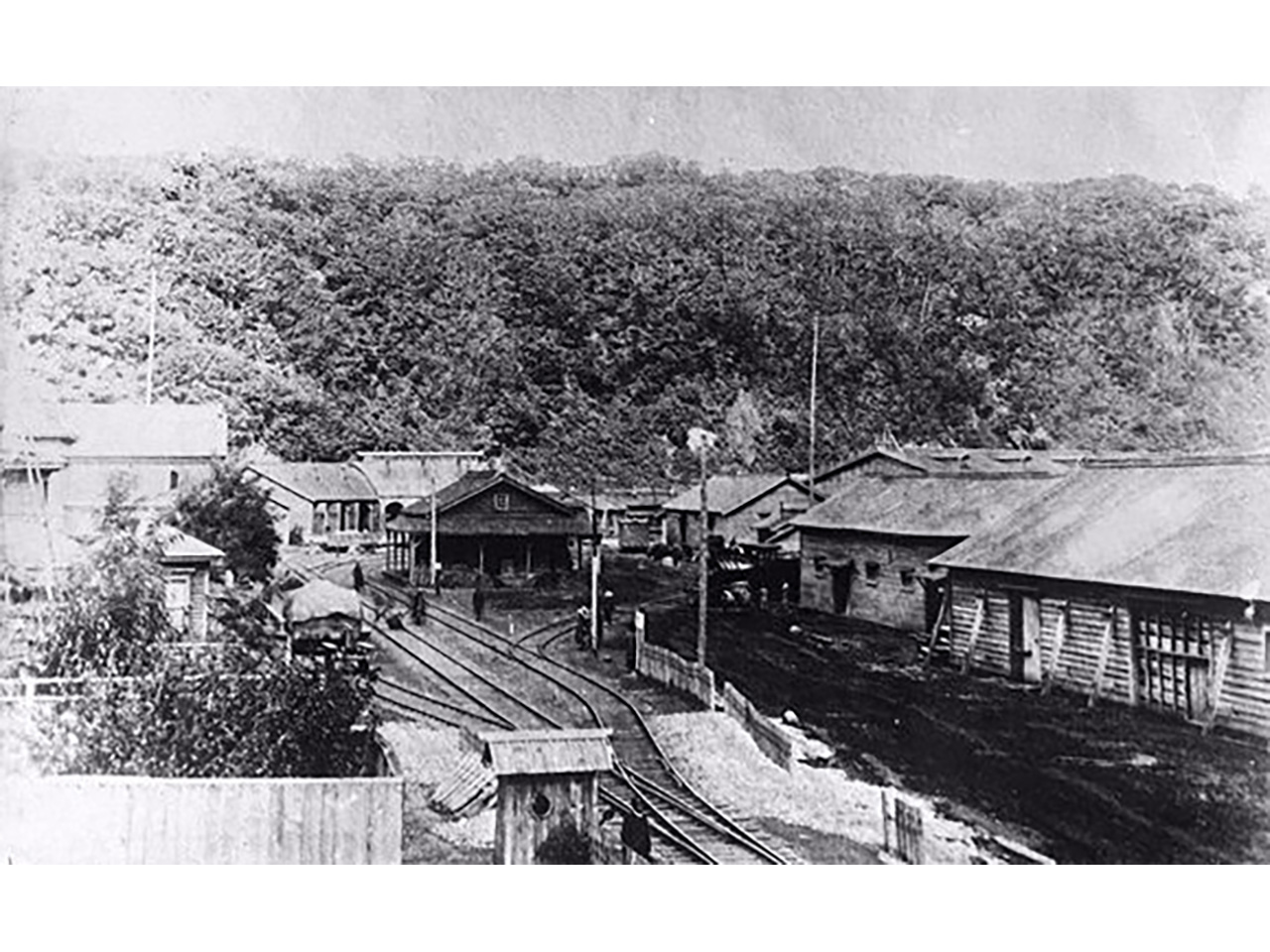

明治21年(1888年)ころの手宮駅構内。中央の建物が手宮駅舎、その奥に機関車庫3号と2号(現存していない)が見える。左側手前の板塀の内側は、官舎と保線係の倉庫。明治13年(1880年)の手宮-札幌間の部分開業時には、まだ駅舎もなく、営業しながら様々な施設や設備を整えていった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

昭和31年(1956年)に建てられた小樽中央市場第3棟。1階は店舗、2~3階は住居。水洗トイレを備え、建設当時としては近代的な造りだった。小樽中央市場は、戦後まもなく中国東北部からの引揚者により創設された。ここや小樽市内のほかの市場で仕入れた食料品や日用雑貨をブリキ缶に入れ、風呂敷で背負った行商人、通称「ガンガン部隊」が鉄道を使って空知の産炭地へ向かっていた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

小樽中央市場は、中央通りに平行する船見通りに沿って、海側から順に第1棟、第2棟、第3棟と並んでいる。敷地が細長いのは、戦時中まで防火帯だった場所に建てられているため。昭和30~40年代は、一般の買い物客や仕入れの行商人で混み合い、場内をまっすぐ歩くことが難しいほどだったという。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

昭和20年代の小樽中央市場。戦後間もないころ、中国東北部からの引揚者たちが、空いていた土地に木造バラックを建て、近隣で仕入れた海産物などを販売した「小樽中央マーケット」が始まりと言われている。写真は、現在の第2棟の場所にあった棟で、小売店が並んでいた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

昭和20年代の小樽中央市場。現在の第3棟の場所にあった、飲食店中心の棟。小樽駅に最も近かったことから、商品を仕入れる「ガンガン部隊」が利用しやすいよう、この場所を小売店に譲り、現在の第1棟がある場所に移転した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

戦後の混乱した世情が落ち着くと、市街地整備のため、小樽中央マーケットは市から移転するよう求められる。当時の組合長・秋田民武が何度も市役所に足を運び、引揚者の苦労とマーケットの必要性を訴え、ようやく存続が認められた。これを契機に、木造バラックから鉄筋コンクリートへの建て替えに着手。昭和28年(1953年)に第1棟、翌年に第2棟、昭和31年(1956年)に第3棟が完成した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

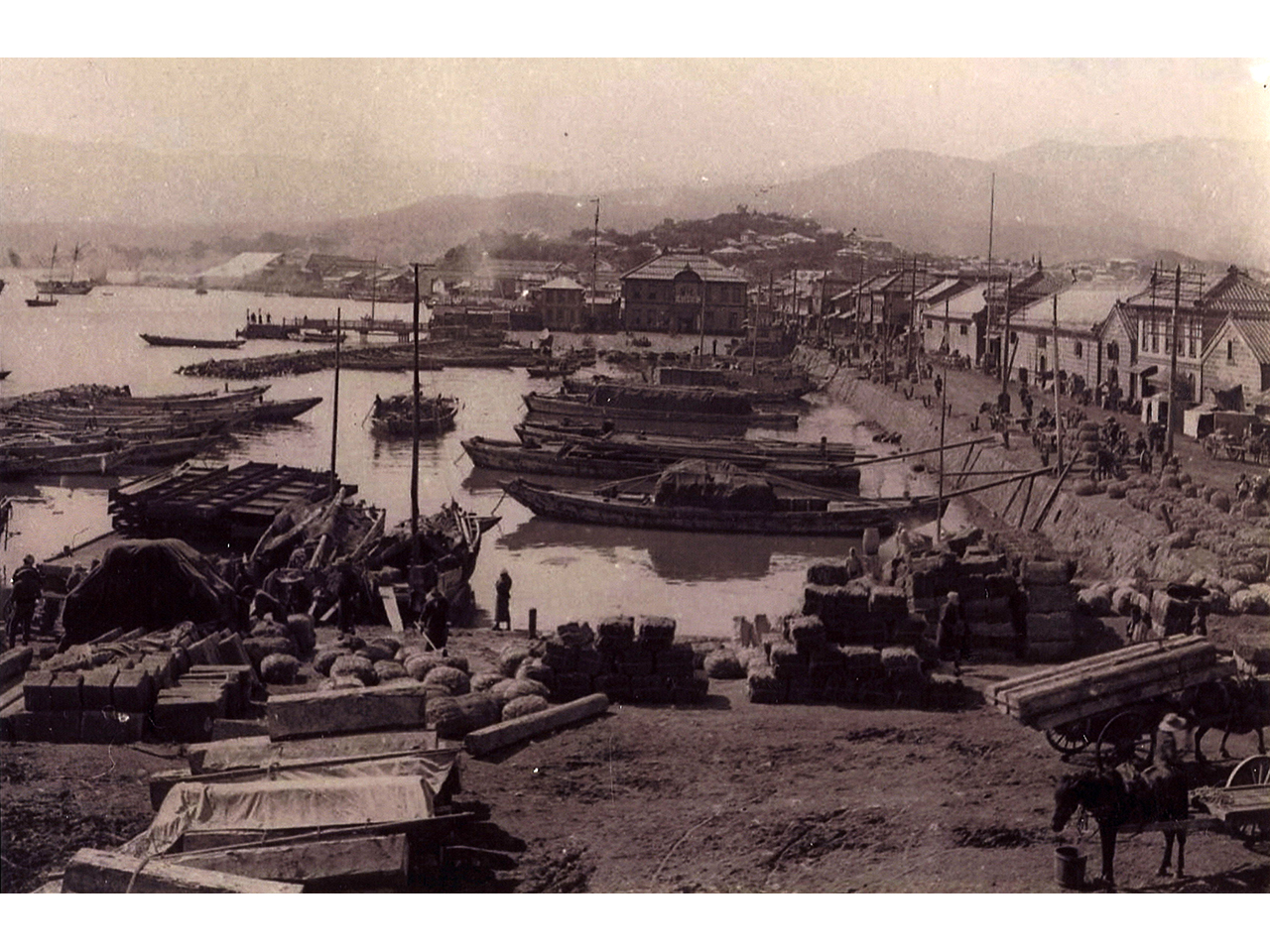

明治2年(1869年)に明治政府が開拓使を設置し本府を札幌に定めると、札幌へ向かう人・物資はほぼ小樽の港を経由することになり、重要性が一気に高まった。明治15年(1882年)には幌内鉄道の小樽(手宮)-幌内間が全通、石炭の積み出しが始まるとともに、流通の集積地としてさらに発展。明治32年(1899年)、外国貿易港に指定(開港場)。明治41年(1908年)、今も役割を果たし続ける北防波堤が竣工した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治2年(1869年)に明治政府が開拓使を設置し本府を札幌に定めると、札幌へ向かう人・物資はほぼ小樽の港を経由することになり、重要性が一気に高まった。明治15年(1882年)には幌内鉄道の小樽(手宮)-幌内間が全通、石炭の積み出しが始まるとともに、流通の集積地としてさらに発展。明治32年(1899年)、外国貿易港に指定(開港場)。明治41年(1908年)、今も役割を果たし続ける北防波堤が竣工した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

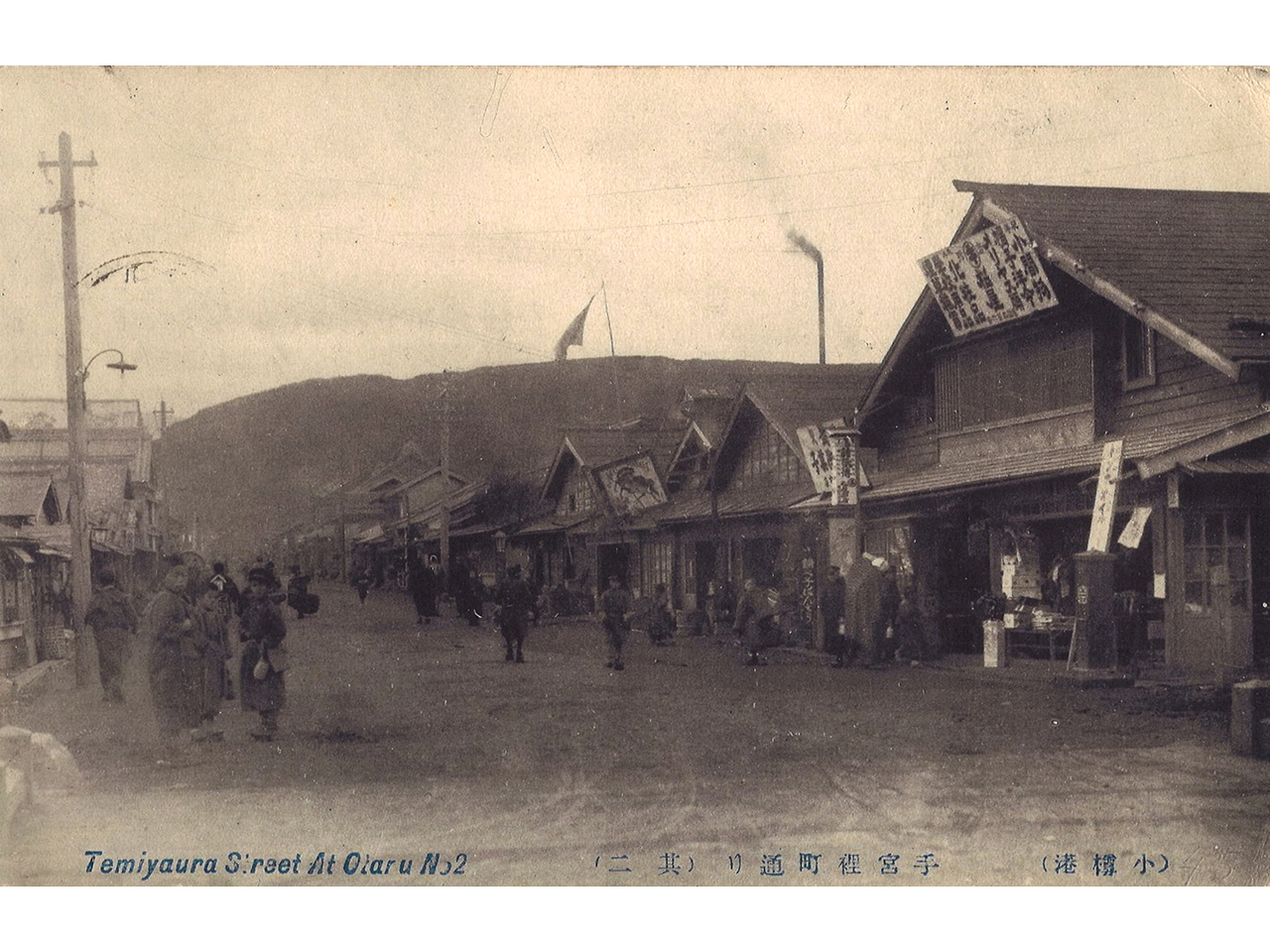

明治2年(1869年)に明治政府が開拓使を設置し本府を札幌に定めると、札幌へ向かう人・物資はほぼ小樽の港を経由することになり、重要性が一気に高まった。明治15年(1882年)には幌内鉄道の小樽(手宮)-幌内間が全通、石炭の積み出しが始まるとともに、流通の集積地としてさらに発展。明治32年(1899年)、外国貿易港に指定(開港場)。明治41年(1908年)年、今も役割を果たし続ける北防波堤が竣工した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

旧国鉄手宮線(南小樽-手宮)は、官営幌内鉄道の一部。官営幌内鉄道は、明治13年(1880年)1月、小樽の第3若竹トンネルから着工。アメリカから招かれたクロフォードが技師長のチームは、驚異的な速さで工事を進め、同年11月に札幌まで部分開通した。幌内までの全線開通は明治15年(1882年)。着工に先立ち、手宮には鉄道施設が設けられ、その後、鉄道輸送を支える拠点として大きな役割を果たした。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

旧国鉄手宮線(南小樽-手宮)は、官営幌内鉄道の一部。官営幌内鉄道は、明治13年(1880年)1月、小樽の第3若竹トンネルから着工。アメリカから招かれたクロフォードが技師長のチームは、驚異的な速さで工事を進め、同年11月に札幌まで部分開通した。幌内までの全線開通は明治15年(1882年)。着工に先立ち、手宮には鉄道施設が設けられ、その後、鉄道輸送を支える拠点として大きな役割を果たした。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

港と鉄道を持ち、人と物資の集積拠点として発展した小樽は、明治末期から大手銀行や商社、海運業者の進出が相次いだ。三井物産は、明治41年(1908年)、札幌出張所を廃止して小樽支店を開設。木材を筆頭に石炭、機械、雑穀などを扱い、全道に強い影響力を持った。三菱商事は、前身の三菱合資会社時代の明治45年(1912年)に小樽支店を開設。大夕張炭鉱の石炭販売を開始し、道内での営業を本格化した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

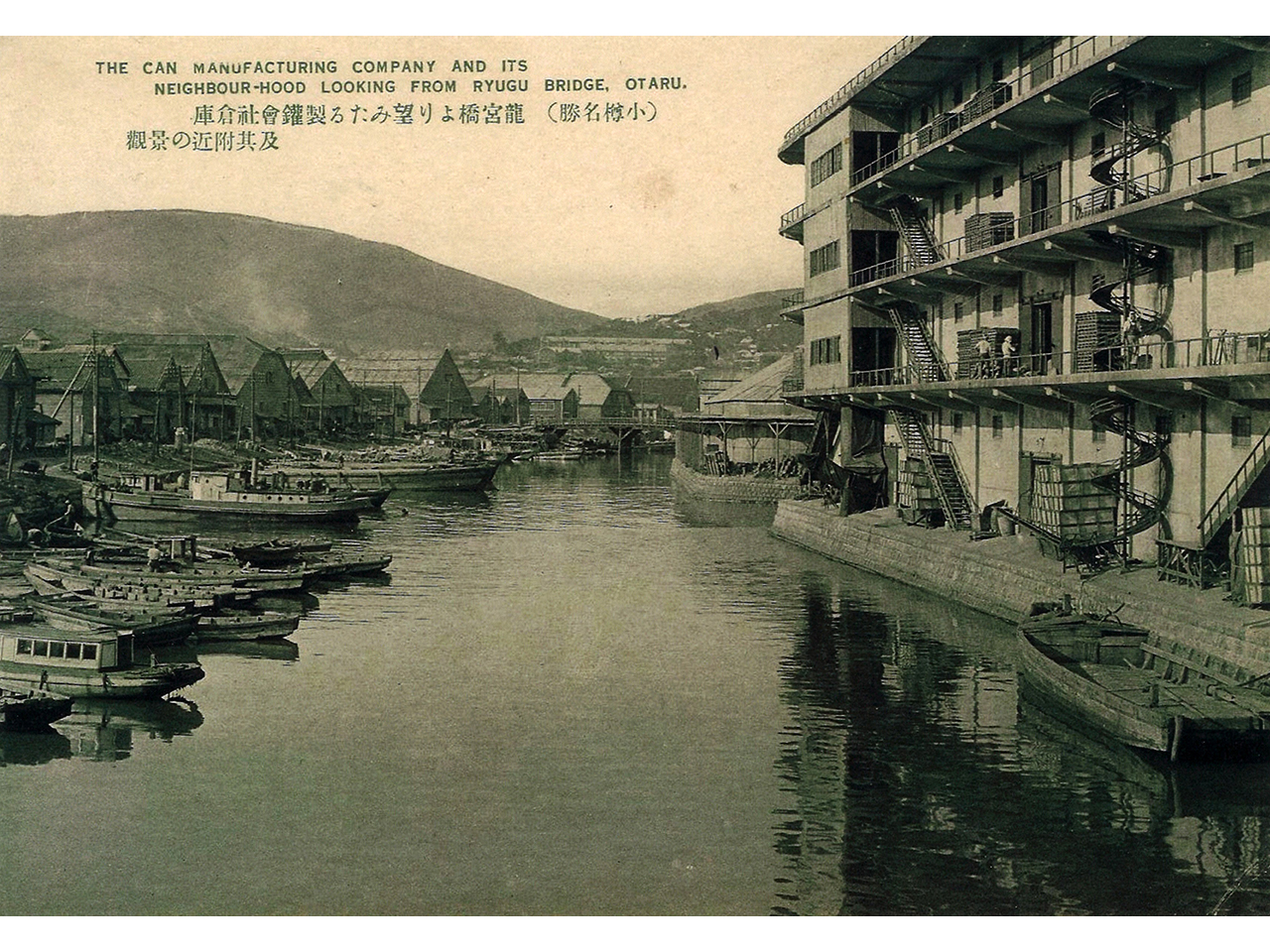

小樽港の取扱量増加から、荷役作業や保管業務効率化のため、埋め立て工事(人工島の造設)が行われた。元の岸壁と埋立地の間には、はしけ運航用の海水面が残され、これが小樽運河となる。大正12年(1923年)完成。戦後、小樽港にも埠頭が造られ運河は使命を終えた。その後、十数年の論争の末、運河の一部を埋め立てて道路とし、散策路を整備。観光名所として生まれ変わった。写真は北海製罐第3倉庫と北浜町の倉庫群。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

江戸時代、松前藩は「場所」という交易地を定め、アイヌの人々との交易権を藩士に認めて藩の経営を支えた。明治になると独占的なニシン漁から、資金があれば個人で定置網を経営できた。最盛期の漁獲高は明治30年代の全道90万トンで、主にニシン粕に加工された。綿花、藍などの肥料に適していたため、西日本各地に出荷された。明治後期には、桑栽培の肥料として東日本にも出荷され、道内経済の柱となっていた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治以降、小樽の街は港や鉄道の整備により、急激に膨張していく。全国各地から新天地での成功を夢見た人々が、それぞれの出身地の風俗、習慣、信仰を携えて集まってきた。明治30年代以降は、日本有数の商業港となり、舶来品を含め、流行の発信基地となっていた。娯楽の面でも、劇場が多く建設され、中でも活動写真は大人気となり、最盛期には23館を数えた。写真は、最上地区での天然氷切り出しの様子。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

幕末の市街地化の初めから、小樽の街は勝納川河口から海岸線に沿って発達していった。明治20年代から、より北側の稲穂・色内地区に中心市街地が移動していく。一方、海岸線の埋め立ても徐々に進行し、大型の石造倉庫や商店が立ち並んでいく。特に、北海道鉄道開通後は、現在のJR小樽駅周辺が市街地の中心となっていく。このころから、小樽は北日本の経済の中心となり、多くの銀行も進出してきた。

自治体

種別

メディア

分野

年代