22件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

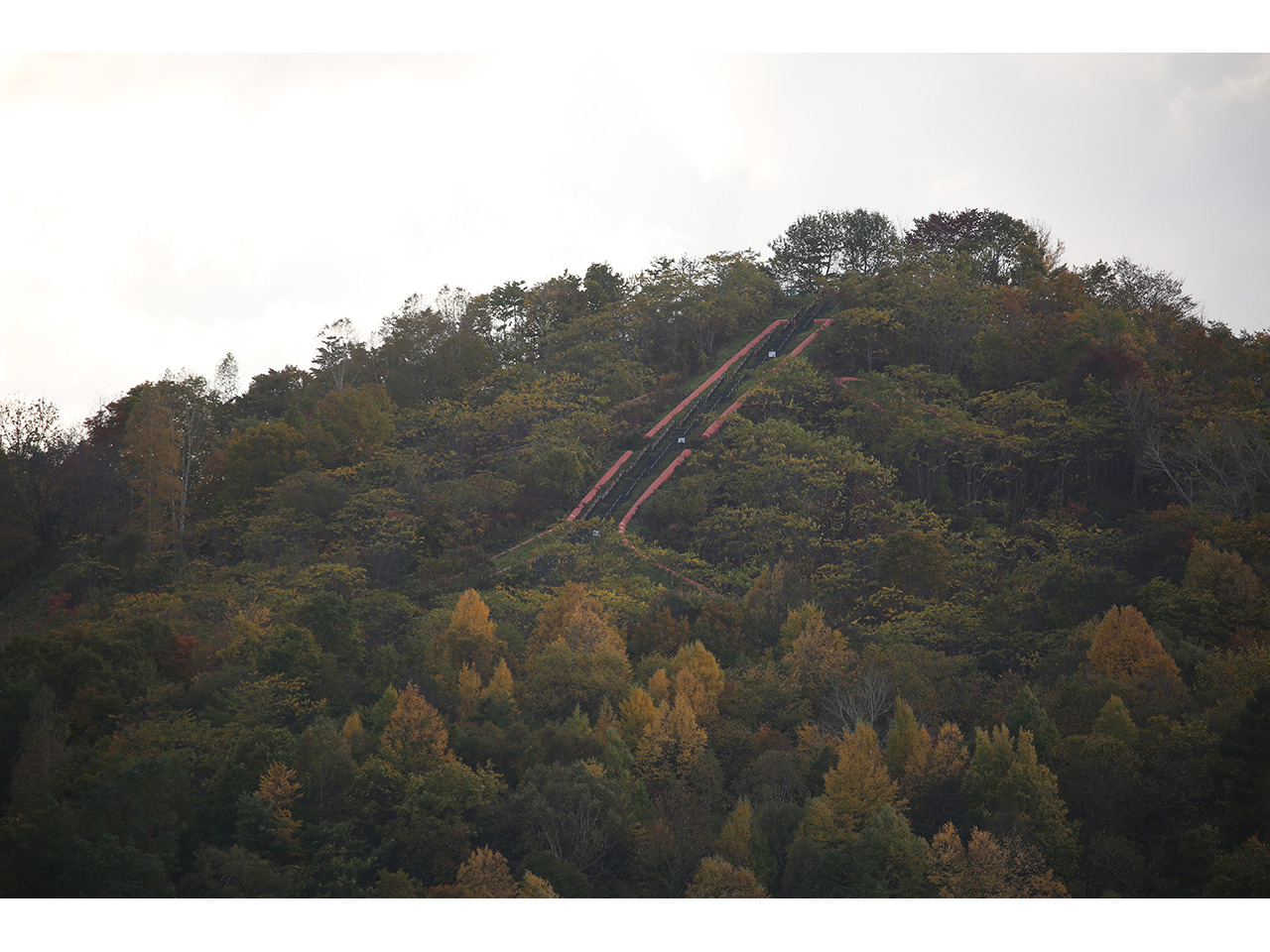

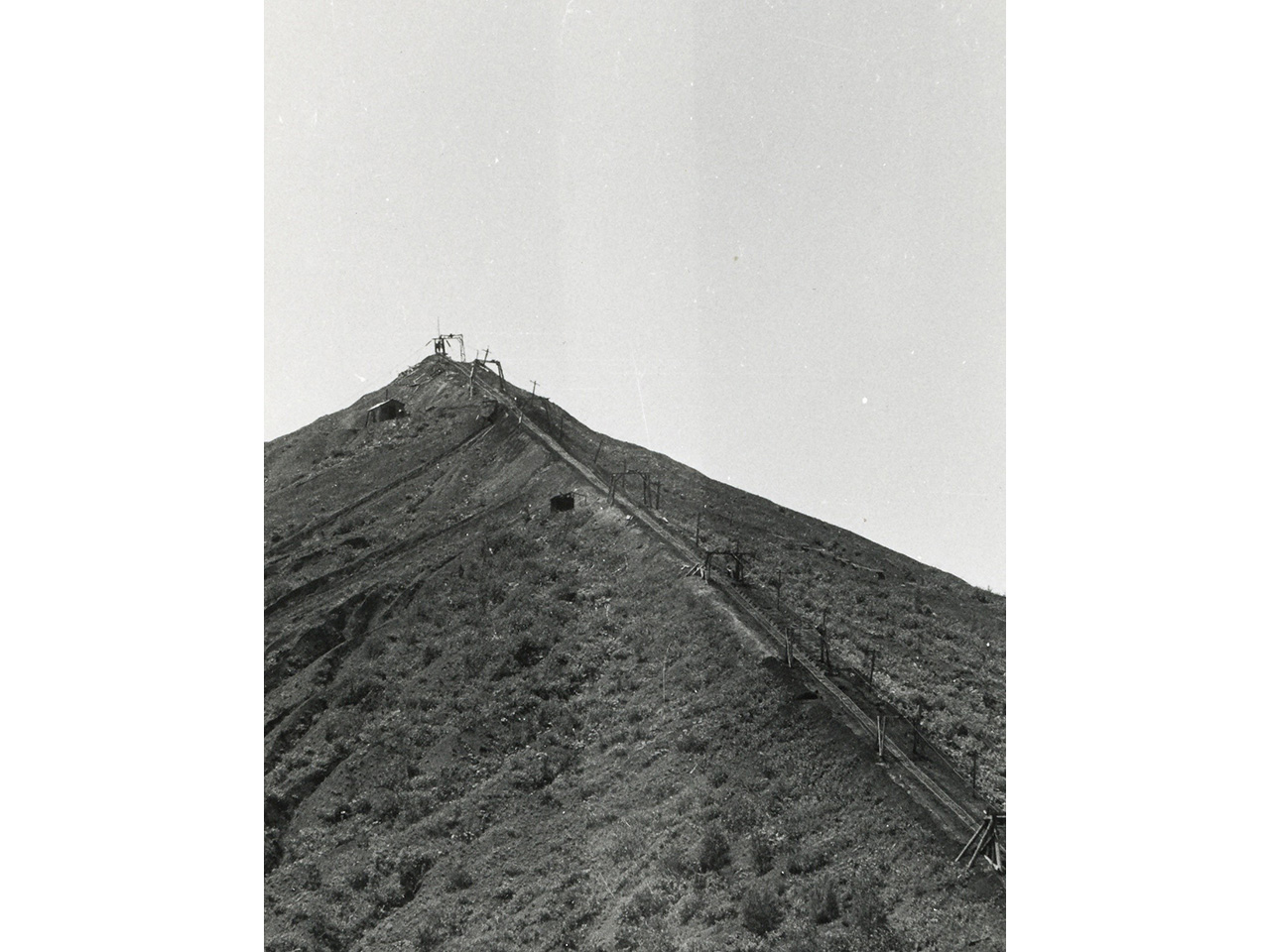

北炭赤間炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱。昭和40年(1965年)に北炭子会社の空知炭砿(歌志内)と合併し、昭和48年(1973年)まで採炭を続けた。最盛期の昭和45年(1970年)には、約53万トンを出炭。35年にわたって排出されたズリが積み重なってできた山は、赤平市が開基100年記念事業として階段と展望台を整備した。ズリ山階段数777段は日本一。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭赤間炭鉱のズリ山は、標高197.65m、平均斜度18度。途中にはベンチも設置されており休憩をとりながら登ることができる。頂上の展望広場からは、赤平市、芦別岳、十勝岳を一望できる。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭赤間炭鉱ズリ山は、35年にわたって排出されたズリが積み重なってできた。赤平市が開基100年記念事業として階段と展望台を整備。ズリ山階段数777段は日本一。標高197.65mで、頂上の展望広場からは、赤平市、芦別岳、十勝岳を一望できる。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

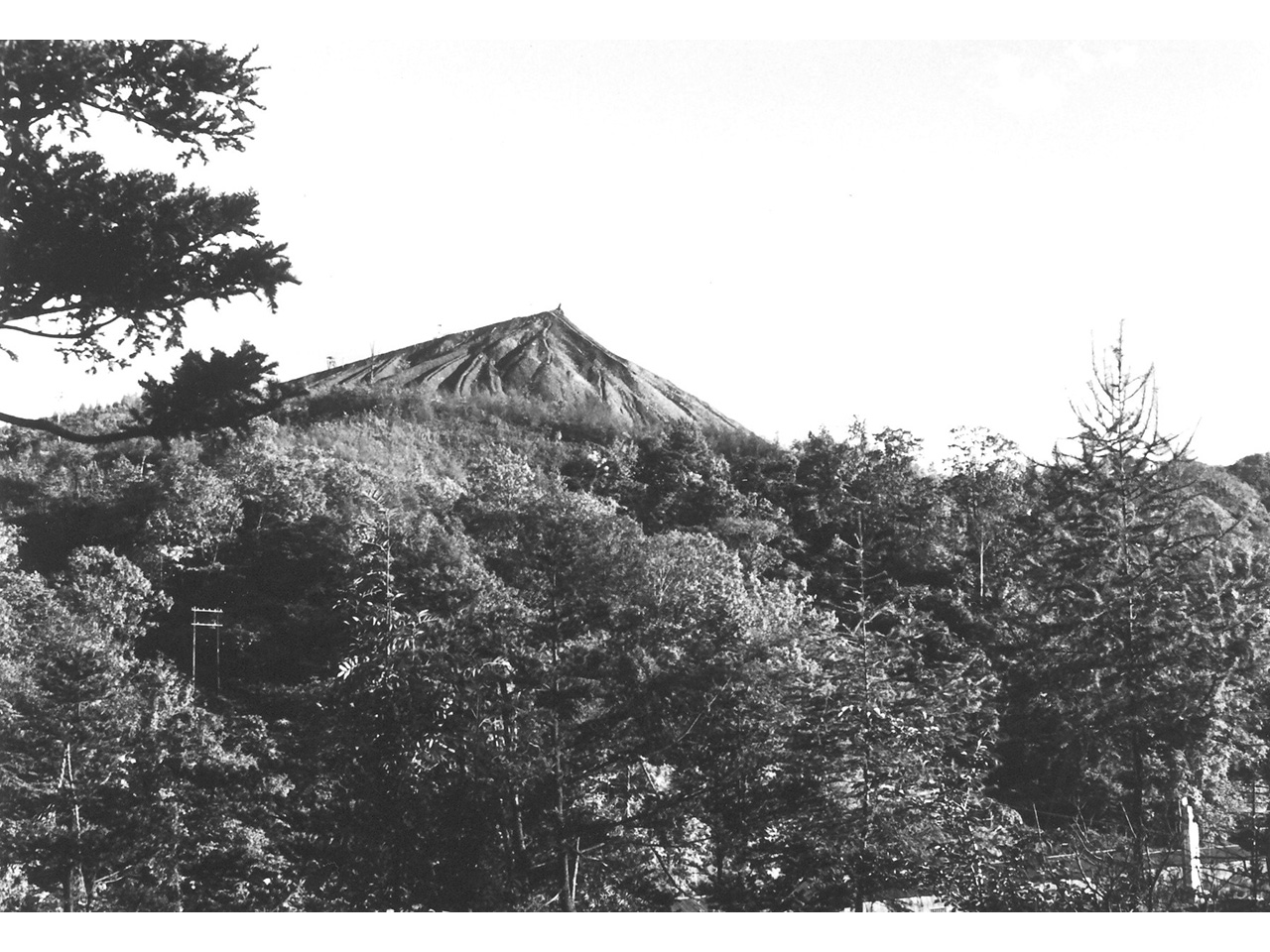

北炭赤間炭鉱のズリ山。北炭赤間炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱。昭和40年(1965年)に北炭子会社の空知炭砿(歌志内)と合併し、昭和48年(1973年)まで採炭を続けた。最盛期の昭和45年(1970年)には、約53万トンを出炭した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

北炭赤間炭鉱のズリ山。北炭赤間炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱。昭和40年(1965年)に北炭子会社の空知炭砿(歌志内)と合併し、昭和48年(1973年)まで採炭を続けた。最盛期の昭和45年(1970年)には、約53万トンを出炭した。ズリ山は毎日少しづつ高くなっていった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

住友赤平炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱、平成6年(1994年)閉山。住友系の道内主力炭鉱。昭和38年(1963年)に完成した立坑は、効率出炭を追求した施設で、当時「東洋一の立坑」と呼ばれた。56年間の総出炭量は4939万トン。住友赤平の閉山により、赤平は1世紀にわたる炭鉱の歴史に幕を閉じた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

住友赤平炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱、平成6年(1994年)閉山。住友系の道内主力炭鉱。昭和38年(1963年)に完成した立坑は、効率出炭を追求した施設で、当時「東洋一の立坑」と呼ばれた。1日2回、ガイド付きで建屋内部を見学できる貴重な施設で、石炭産業のスケールを体感できる。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

住友赤平炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱、平成6年(1994年)閉山。住友系の道内主力炭鉱。昭和38年(1963年)に完成した立坑は、効率出炭を追求した施設で、当時「東洋一の立坑」と呼ばれた。56年間の総出炭量は4939万トン。住友赤平の閉山により、赤平は1世紀にわたる炭鉱の歴史に幕を閉じた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

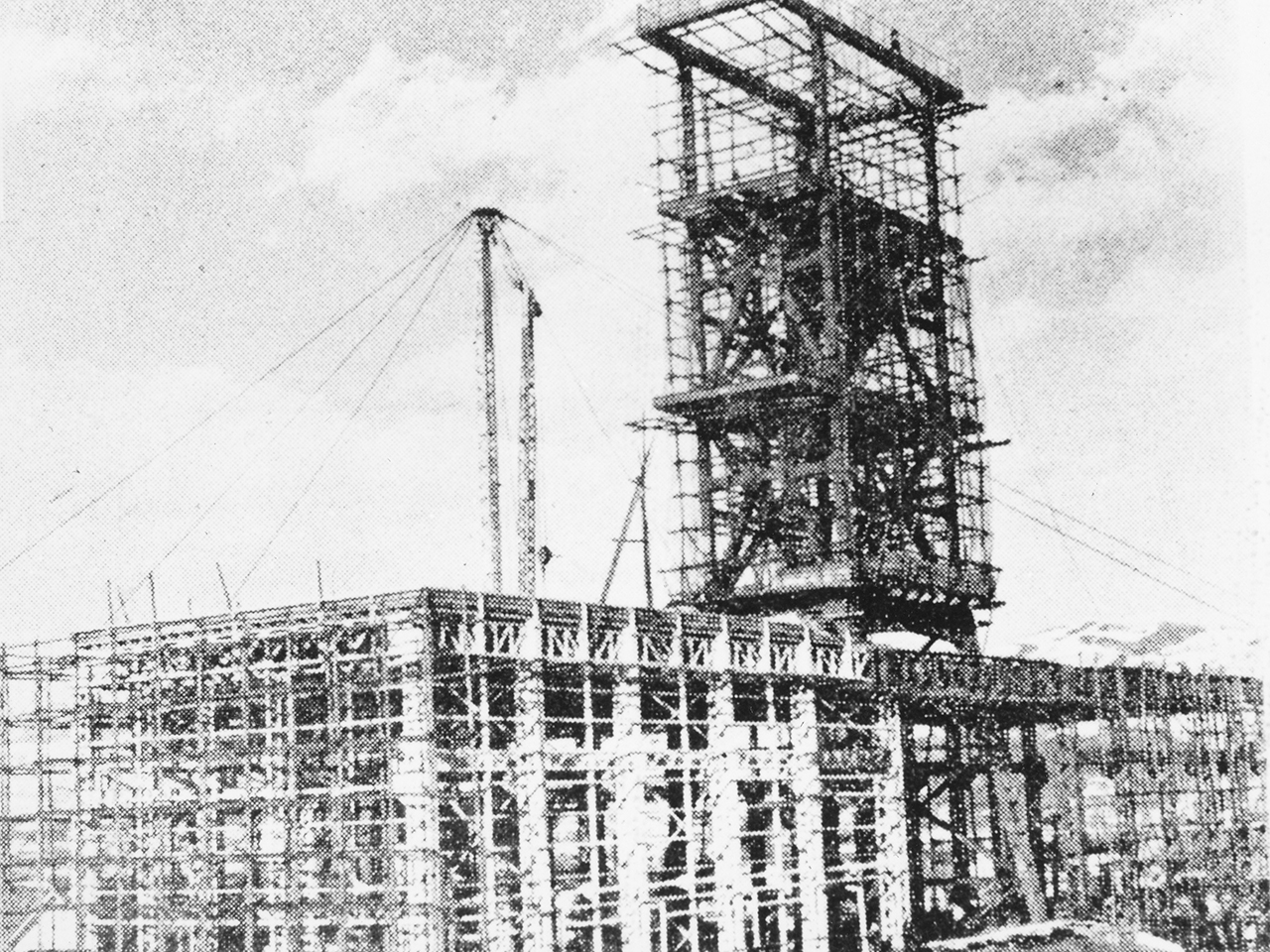

建設中の住友赤平炭鉱立坑櫓。立坑は、昭和38年(1963年)完成。櫓の高さは43.8メートル、深さ550メートル。立坑建設と最深部の水平坑道関連工事を同時に進め、工期を2か月半短縮させたという。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

住友赤平炭鉱の立坑は昭和38年(1963年)に完成した。効率出炭を追求した施設で、当時「東洋一の立坑」と呼ばれた。櫓の高さは43.8メートル、深さ550メートル。深部採炭が可能になったことで、出炭量は昭和37年度(1962年度)の124万トンから、昭和38年度(1963年)は166万トンに大きく伸びた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

住友赤平炭鉱の立坑は、1ケ-ジ18人が搭乗し、4ケ-ジ72人が一気に地底まで降り、24トンの石炭が次々と地上に運び出された。立坑完成により入坑・出坑にかかっていた時間的ロスも改善された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

赤平市の中心部に近い住友赤平炭鉱立坑。「ネオンのともる立坑」とも呼ばれ、炭都・赤平の象徴的な存在だった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

住友赤平炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱、平成6年(1994年)閉山。住友系の道内主力炭鉱。昭和38年(1963年)に完成した立坑は、効率出炭を追求した施設で、当時「東洋一の立坑」と呼ばれた。56年間の総出炭量は4939万トン。住友赤平の閉山により、赤平では1世紀にわたる炭鉱の歴史に幕を閉じた。写真は、斜坑の人員輸送に活躍した人車。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

住友赤平炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱、平成6年(1994年)閉山。住友系の道内主力炭鉱。昭和38年(1963年)に完成した立坑は、効率出炭を追求した施設で、当時「東洋一の立坑」と呼ばれた。56年間の総出炭量は4939万トン。住友赤平の閉山により、赤平では1世紀にわたる炭鉱の歴史に幕を閉じた。写真は、1日の労働を終え、入浴する炭鉱マン。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

北炭赤間炭鉱は、昭和13年(1938年)開鉱。昭和40年(1965年)に北炭子会社の空知炭砿(歌志内)と合併し、昭和48年(1973年)まで採炭を続けた。最盛期の昭和45年(1970年)には、約53万トンを出炭。35年にわたって排出されたズリが積み重なってできた山は、赤平市が開基100年記念事業として階段と展望台を整備した。ズリ山階段数777段は日本一。写真は、北炭赤間炭鉱選炭工場と赤平駅構内。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

茂尻炭鉱は、赤平の大手4炭鉱のうち最も早い大正7年(1918年)に大倉鉱業が開き、三菱鉱業を経て雄別炭鉱が引き継いだ。生産効率の向上を目指して建設した立坑は昭和42年(1967年)に完成し、翌年には51万トンと出炭量のピークを記録した。しかし、昭和44年(1969年)に19人が死亡する爆発事故が発生、閉山につながった。写真は、開鉱当時の選炭場。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

茂尻炭鉱は、赤平の大手4炭鉱のうち最も早い大正7年(1918年)に大倉鉱業が開き、三菱鉱業を経て雄別炭鉱が引き継いだ。生産効率の向上を目指して建設した立坑は昭和42年(1967年)に完成し、翌年には51万トンと出炭量のピークを記録した。しかし、昭和44年(1969年)に19人が死亡する爆発事故が発生、閉山につながった。写真は、茂尻炭鉱の立坑。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

豊里炭鉱は昭和12年(1937年)開鉱。3年後には年間約36万トンを生産し最盛期を迎えたが、炭層の条件に恵まれなかったため経営は不安定だった。閉山をめぐり、昭和41年(1966年)に「ヤマをつぶさないで」と赤平市内の小学生が手紙で訴えたのに対し、当時の佐藤栄作総理は「ヤマは見捨てない」と異例の返事を送ったが、昭和42年(1967年)に閉山した。写真は、蓄電池式の坑内電車。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

赤平市は明治24年(1891年)に開拓が始まった。大正2年(1913年)に鉄道が開通し、大正7年(1918年)には茂尻炭鉱が開鉱。昭和10年代初めに住友赤平、北炭赤間、豊里の各炭鉱が相次いで開鉱し「石炭のまち」として発展した。炭鉱を中心に開かれたまちは狭い範囲に職住が接近し、人々の間には、炭鉱独特の強いきずながあり、「一山一家」という意識が育まれた。写真は、国防婦人会が作った慰問袋。。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

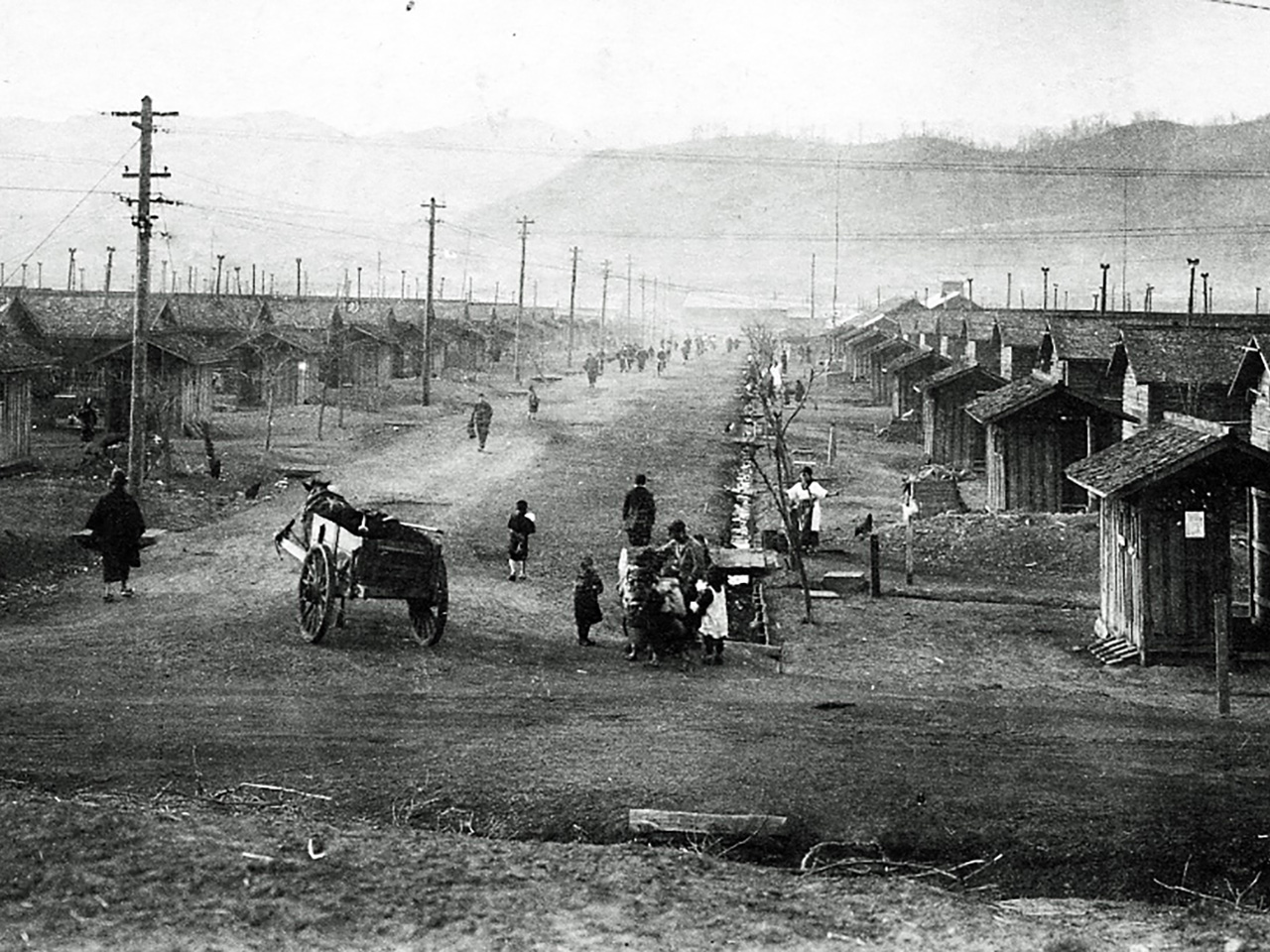

大正2年(1913年)の下富良野線開通と同時に、赤平では、上赤平(現赤平)と平岸の2駅が開業。大正7年(1918年)には茂尻駅も開業(当初は旅客を扱わない石炭輸送のみの貨物駅)し、各地域では駅を中心として商店が立ち並び、次第に市街地が形成された。写真は、昭和初期の茂尻炭鉱の炭鉱住宅。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治27年(1894年)に、百戸地区の農家が水稲栽培の試作に成功したのが、赤平の農業の始まりといわれる。翌年、同じ農家が赤毛種を栽培し好成績だったことから、作付けする農家が増え始めた。後に水利も整備され造田が進んだ。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

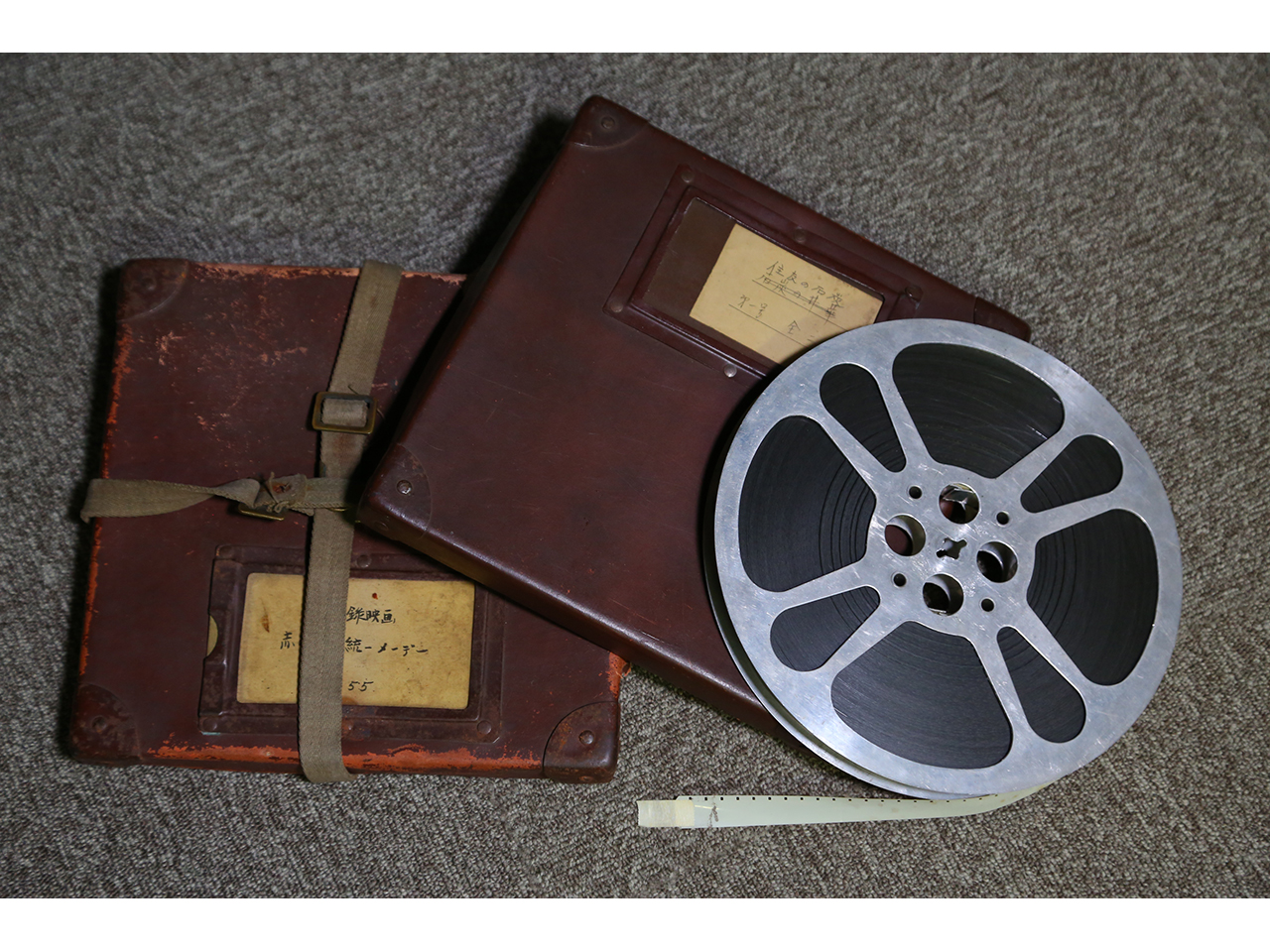

赤平市は、市街地に住友石炭鉱業(株)があり、住民の暮らしと極めて密接な関係だった。映像は石炭の採掘から出荷までの工程を赤平炭鉱を中心に紹介している。また、第26回赤平地区労統一メーデーを撮影したフィルムでは、赤平地区労働組合協議会の活動がメーデーの前日から当日まで記録されており、当時の労働運動の熱気が伝わってくる。

自治体

種別

メディア

分野

年代