16件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

樺戸集治監は、国内3か所目の集治監として明治14年(1881年)9月3日に開庁。設置の目的は政治犯などの収容と北海道の開拓だった。一帯には看守と家族が移り住み、月形村が開村した。大正8年(1919年)に樺戸監獄が廃監になった後、本庁舎は月形村役場の庁舎に転用され、昭和47年(1972年)まで使われた。現在は月形樺戸博物館になっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治14年(1881年)に建てられた本庁舎は明治19年(1886年)に一度焼失したが、すぐに建て替えられた。樺戸監獄の廃監後、月形村役場庁舎として使われ、昭和48年(1973年)から北海道行刑資料館として一般公開。平成8年(1996年)には豊富な資料を展示する本館が建築され、「月形樺戸博物館」に改称した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

月形樺戸博物館正面玄関の石段。札幌軟石が使われており、長い年月の間に人の出入りによって自然にすり減った。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

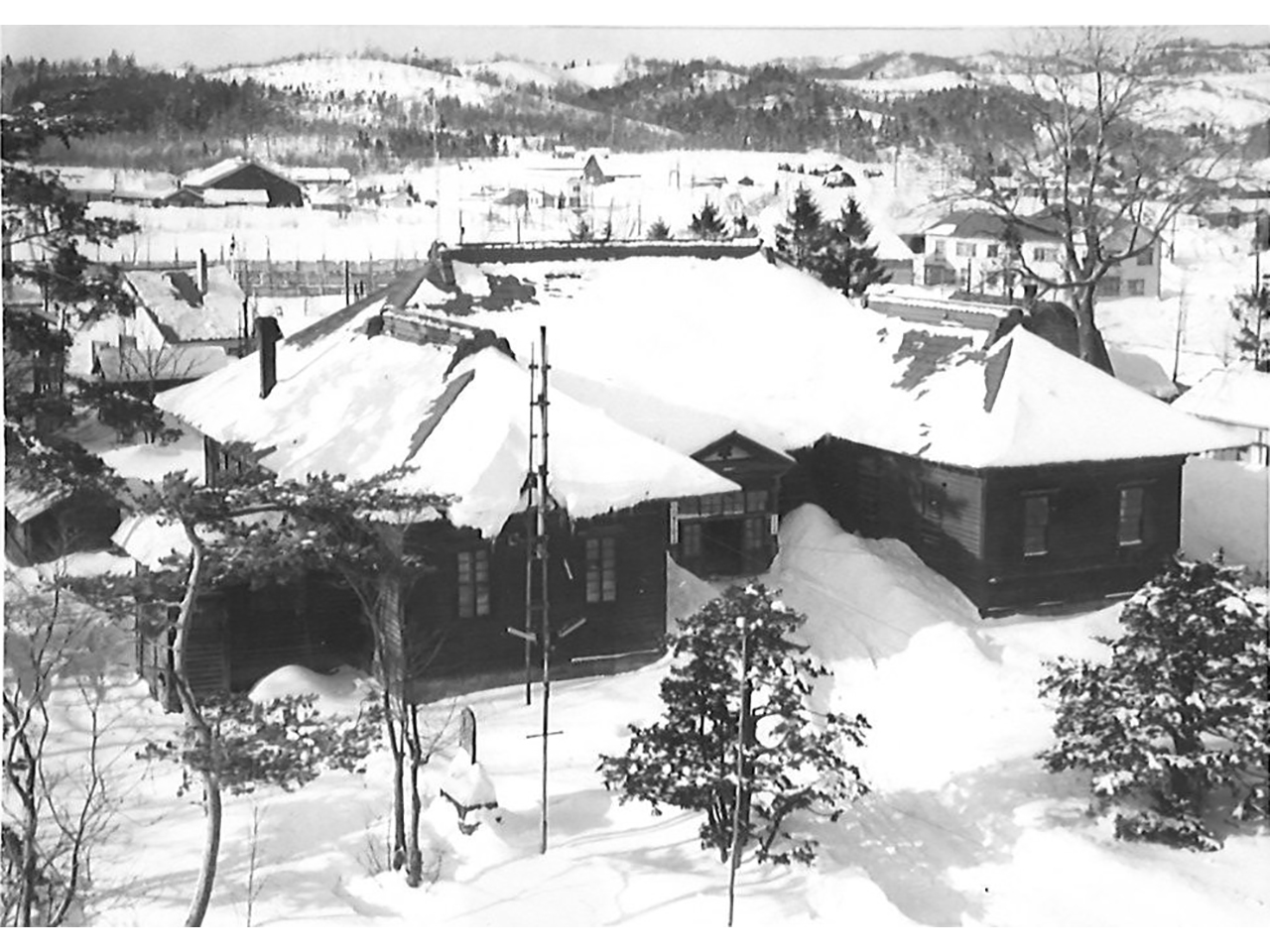

現在は月形樺戸博物館になっている樺戸集治監本庁舎。寄棟造り(4方向に傾斜する屋根面を持つ)で窓は上下に開放する様式になっている。雪が多い地域のため、床も高くなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

現在は月形樺戸博物館になっている樺戸集治監本庁舎。樺戸集治監は、国内3か所目の集治監として明治14年(1881年)9月3日に開庁。設置の目的は政治犯などの収容と北海道の開拓だった。一帯には看守と家族が移り住み、月形村が開村。囚人たちによって原野は切り開かれて田畑となり、国道12号の前身である上川道路など数々の道路も作られ、開拓の礎を築いた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

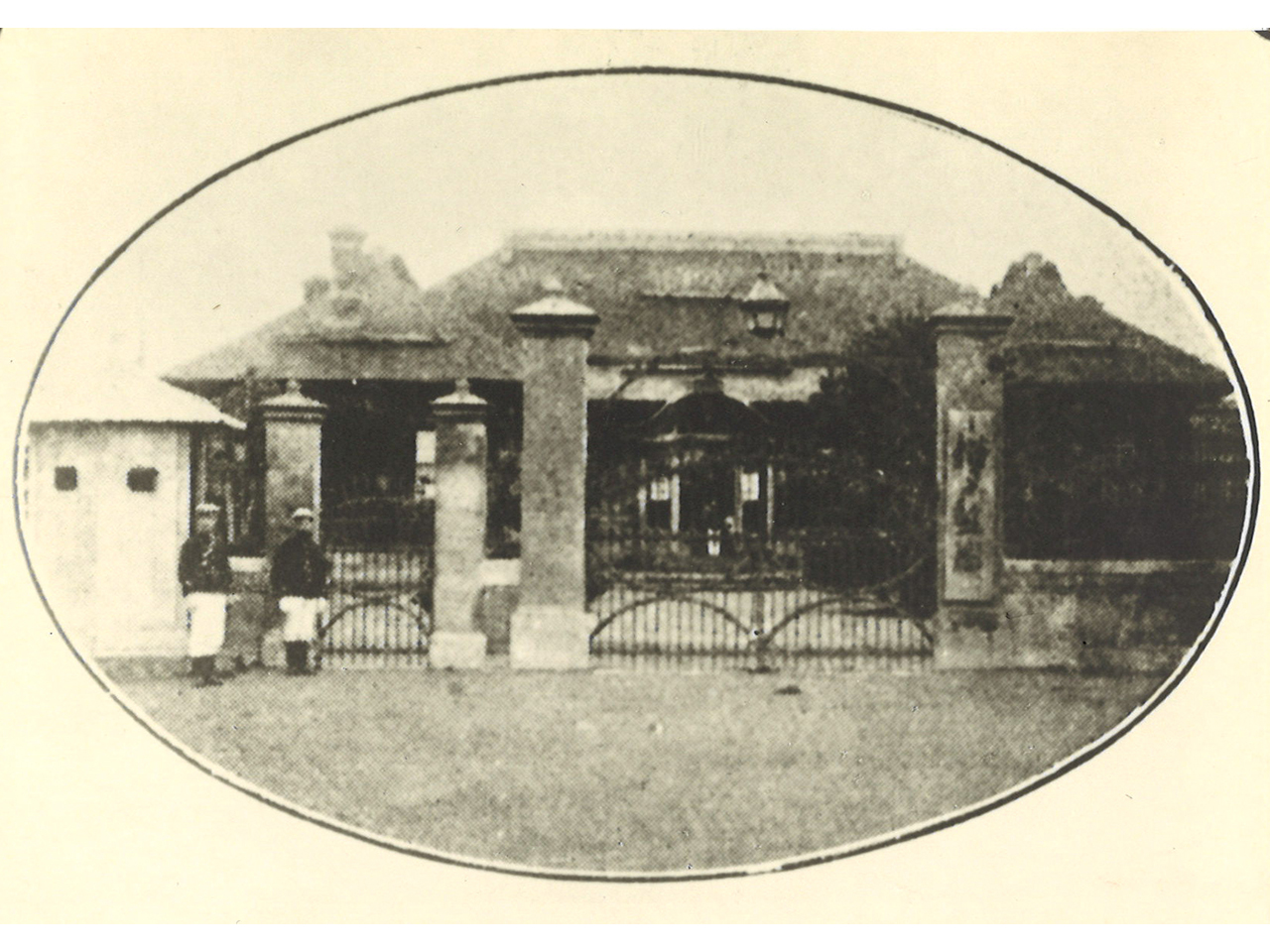

樺戸集治監本庁舎。門柱に「樺戸監獄」とある。明治14年(1881年)の開庁以降、名称は「樺戸集治監」「樺戸監獄署」「樺戸集治監」「北海道集治監樺戸本監」と変わっており、「樺戸監獄」は明治36年(1903年)4月1日から廃監となった大正8年(1919年)1月31日までの名称。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

現在は月形樺戸博物館となっている樺戸集治監本庁舎。大正8年(1919年)に樺戸監獄が廃監となった後、本庁舎は月形村役場の庁舎に転用され、昭和47年(1972年)まで使われた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

樺戸集治監は、国内3か所目の集治監として明治14年(1881年)9月3日に開庁。設置の目的は、政治犯などの収容と北海道の開拓だった。一帯には看守と家族が移り住み、月形村が開村。囚人たちによって、原野は切り開かれて田畑となり、国道12号の前身である上川道路など数々の道路も作られ、開拓の礎を築いた。その後、囚人の減少や過酷な労働への批判が強まり、大正8年(1919年)に廃監となった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

樺戸集治監は、国内3か所目の集治監として明治14年(1881年)9月3日に開庁。設置の目的は、政治犯などの収容と北海道の開拓だった。一帯には看守と家族が移り住み、月形村が開村。囚人たちによって、原野は切り開かれて田畑となり、国道12号の前身である上川道路など数々の道路も作られ、開拓の礎を築いた。その後、囚人の減少や過酷な労働への批判が強まり、大正8年(1919年)に廃監となった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

国の施設である樺戸集治監があったことで、月形村は、当時、空知管内で最も繁栄していたまちの一つだった。明治14年(1881年)の開村当時の人口はおよそ500人だったが、その後10年で3倍に増加した。町制施行は、昭和28年(1953年)。人口のピークは、昭和35年(1960年)の9520人。写真は、石狩川渡船を利用する乗合自動車。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

国の施設である樺戸集治監があったことで、月形村は、当時、空知管内で最も繁栄していたまちの一つだった。明治14年(1881年)の開村当時の人口はおよそ500人だったが、その後10年で3倍に増加した。町制施行は、昭和28年(1953年)。人口のピークは、昭和35年(1960年)の9520人。写真は、昭和30年代の花嫁。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

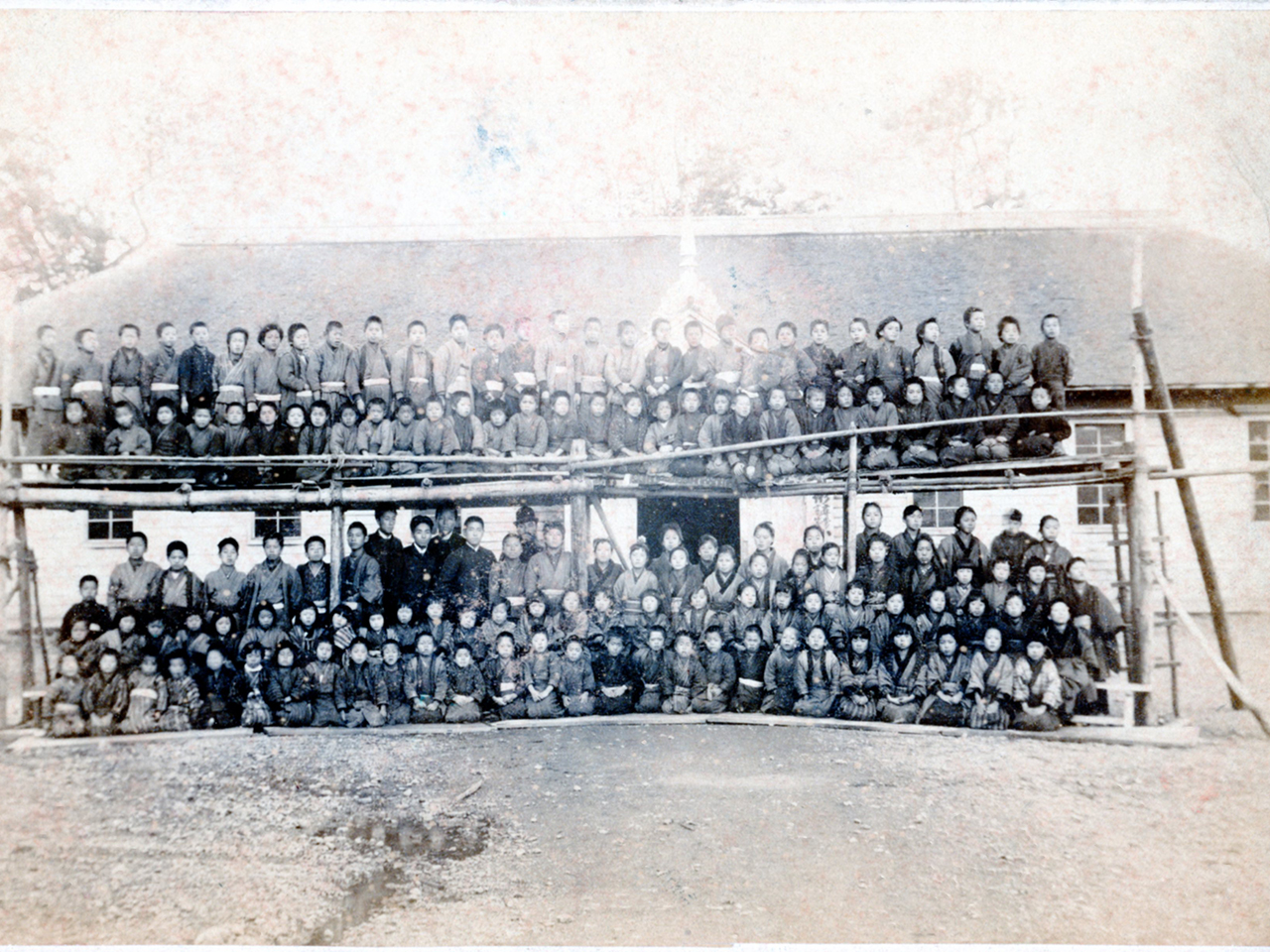

概要

国の施設である樺戸集治監があったことで、月形村は、当時、空知管内で最も繁栄していたまちの一つだった。明治14年(1881年)の開村当時の人口はおよそ500人だったが、その後10年で3倍に増加した。町政施行は、昭和28年(1953年)。人口のピークは、昭和35年(1960年)の9520人。写真は、月形尋常小学校の児童と教職員。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

空知管内で最初に設置された月形村。その町並みは、樺戸集治監の広大な敷地を中心に形成された。昭和10年(1935年)の国鉄札沼線開通で、国道沿いにも新しい市街地ができていった。写真は、大正10年(1921年)ころの月形村役場庁舎。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

札幌から石狩川右岸に鉄道を、という運動は明治の末から始まっていた。住民待望の鉄道は、昭和10年(1935年)10月、札幌と石狩沼田を結ぶ国鉄札沼線の全線開通により実現した。写真は、第1号列車を迎えた石狩月形駅。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

月形町の田畑は、樺戸集治監の囚人たちが切り開いた。水稲栽培の技術も、集治監が試験研究を重ねて確立した。また、かつては、帝国製麻や北海道製酪販売組合(現在の雪印メグミルク)などの工場もあった。写真は自衛隊員による援農の様子。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

石狩川は、平坦な石狩平野を大きく蛇行して流れていることから、かつて氾濫を繰り返していた。流域にある月形町も、しばしば洪水の被害に見舞われた。写真は、昭和7年(1932年)9月の水害の様子。

自治体

種別

メディア

分野

年代