21件ヒットしました

絞り込み検索

タイトル

自治体

資料番号

説明

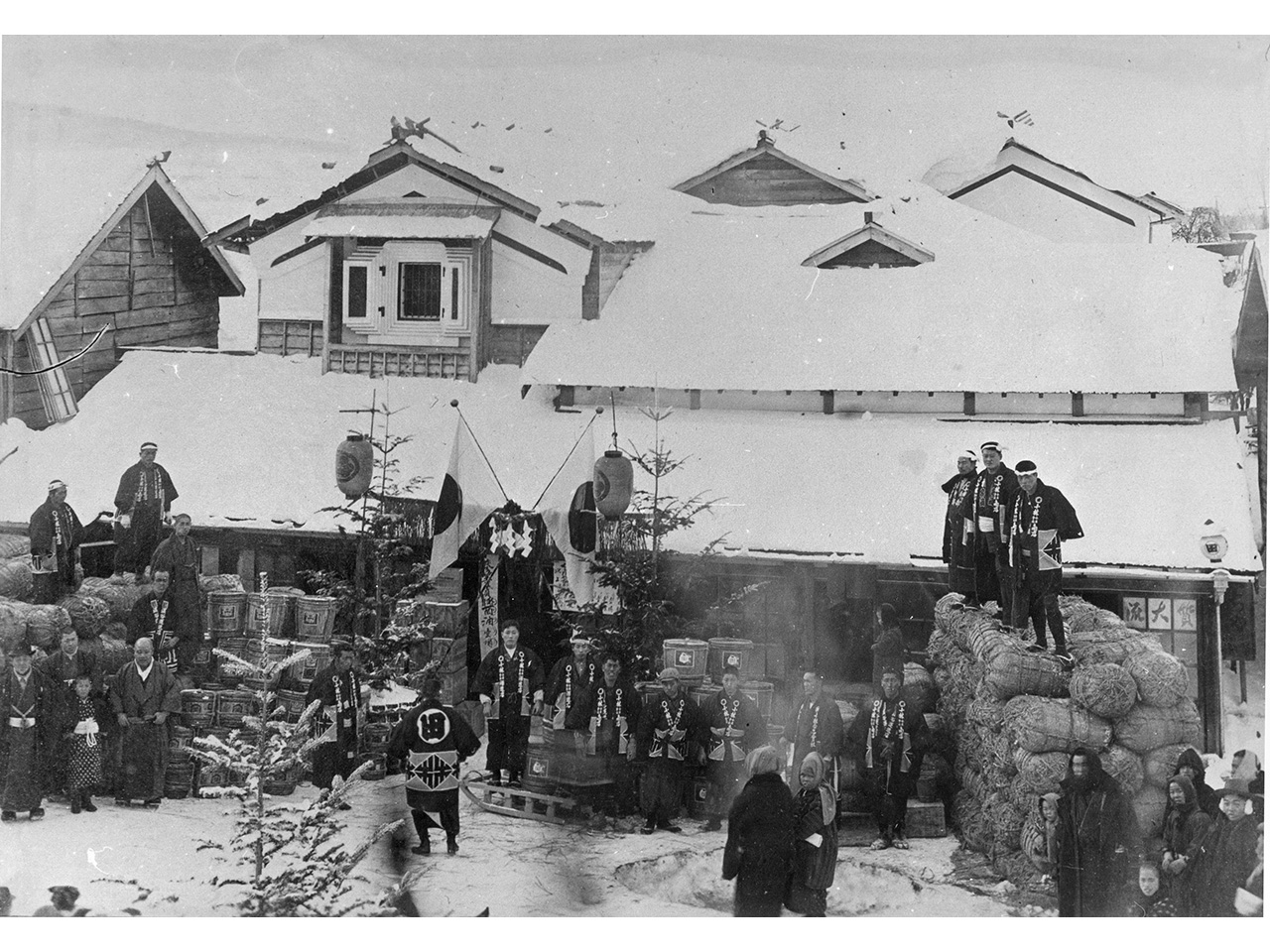

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、現在も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。商標「北の錦」は、北海道で錦を飾る意気込みを表したものと伝えられる。ヤマの男たちに愛飲され、炭鉱の発展とともに生産量を伸ばした。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、現在も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。明治11年(1878年)札幌で創業。明治33年(1900年)、炭鉱開発で活況を呈しつつあった夕張に近く、豊富な水や広大な用地確保が可能な栗山町へ移転した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、現在も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。貴重な建造物を有効活用するため、平成8年(1996年)に売店・試飲処を併設した「北の錦蔵元記念館」をオープン。徳利・猪口・蔵人の生活道具など約5000点を展示している。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、現在も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。商標「北の錦」は、北海道で錦を飾る意気込みを表したものと伝えられる。ヤマの男たちに愛飲され、炭鉱の発展とともに生産量を伸ばした。写真は初出荷の風景。明治後期から大正初期の撮影と思われる。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

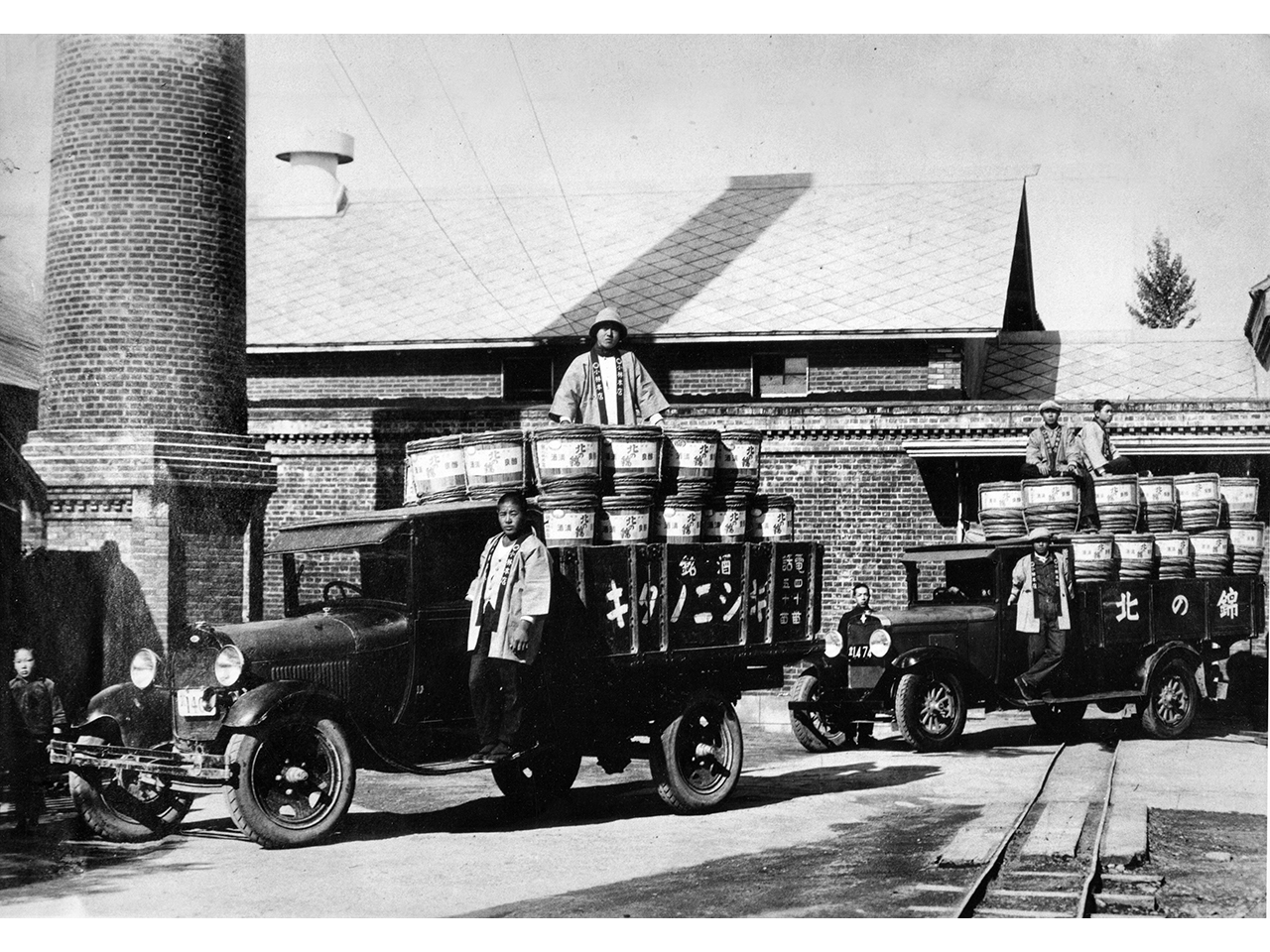

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、現在も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。写真は昭和12年(1937年)ころの小林酒造。当時、物資の運搬を担っていたのは馬だが、角田村(現栗山町)では昭和10年代になると自動車を導入する企業や個人が現れ始めた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

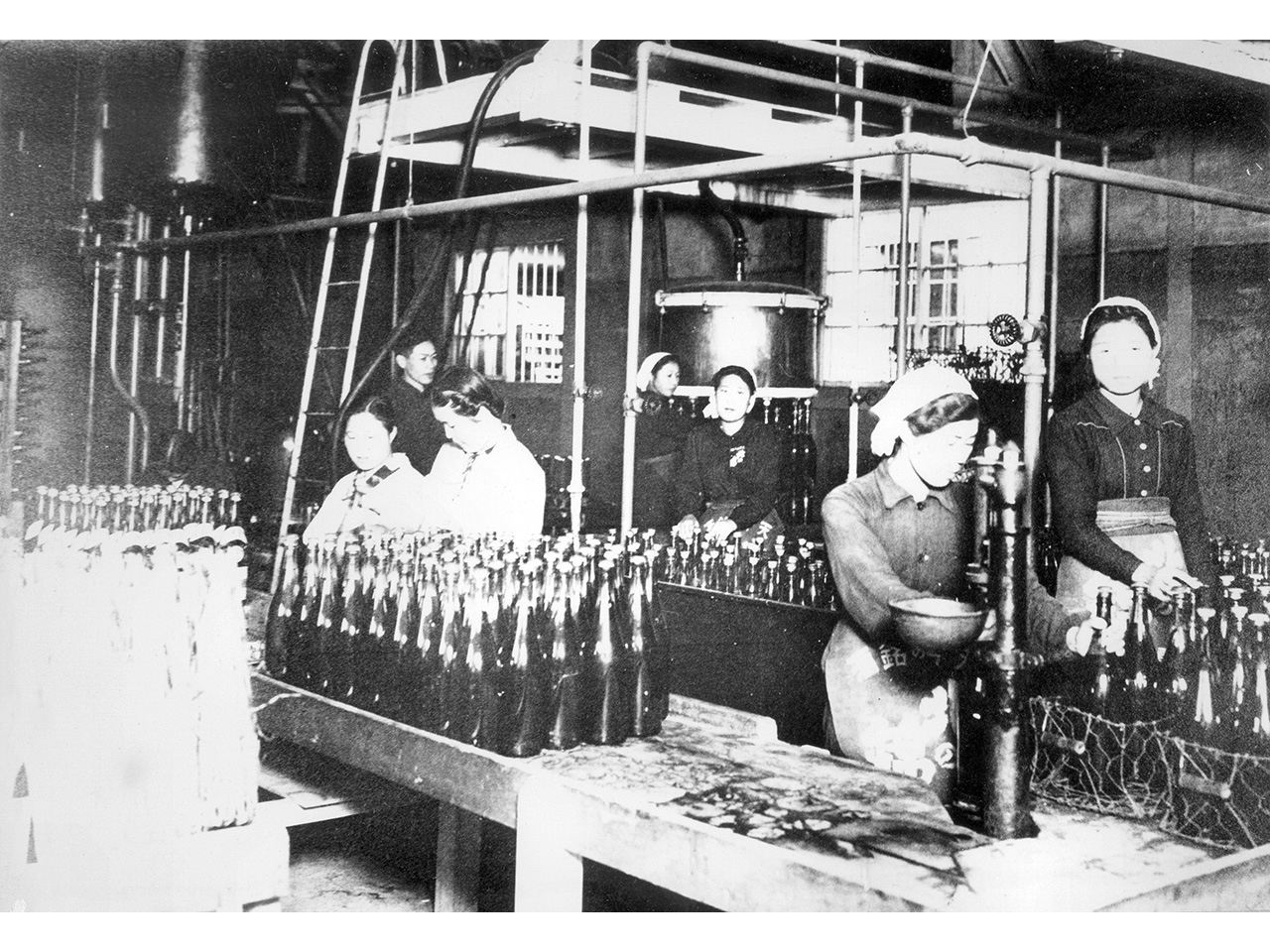

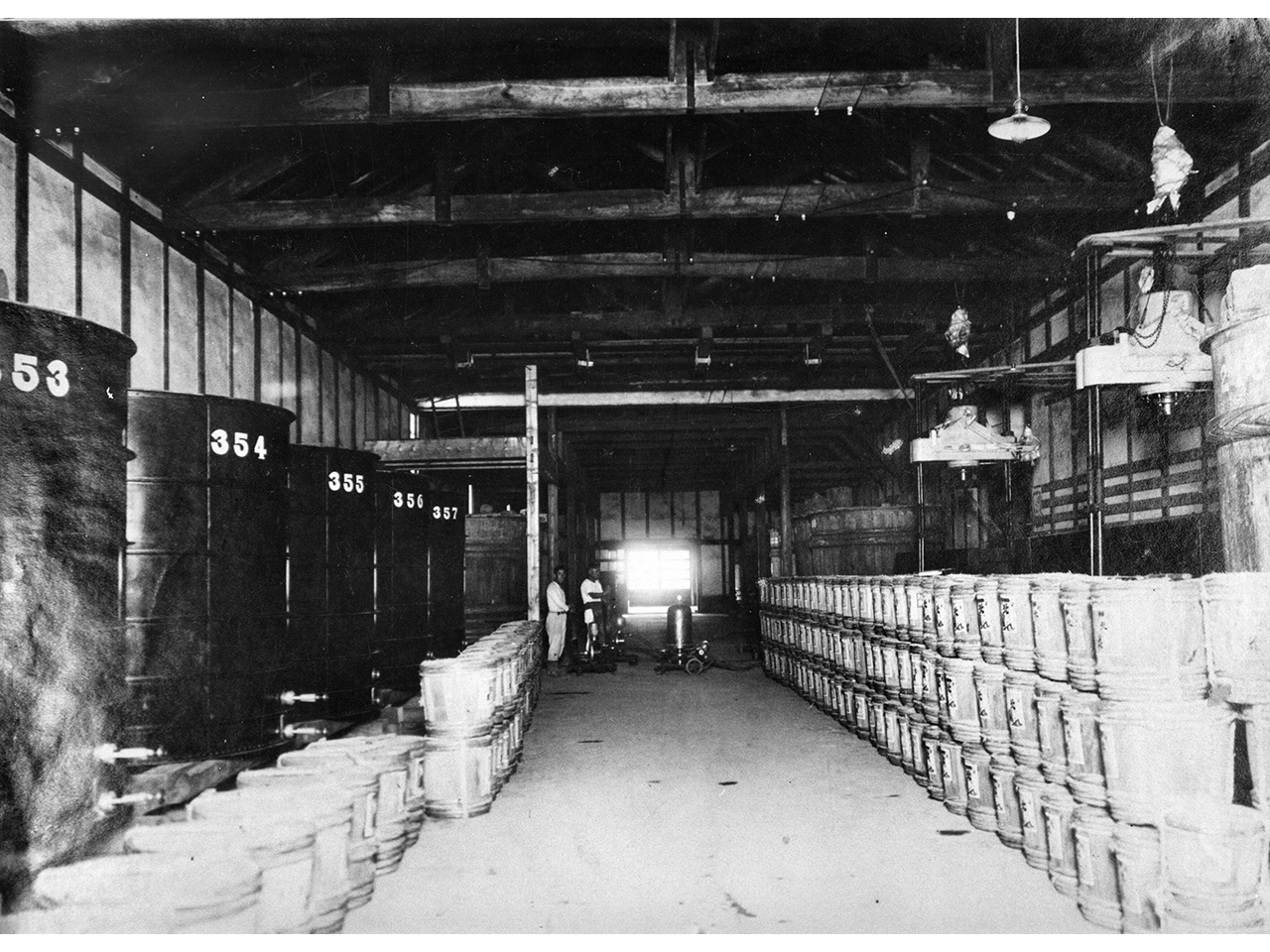

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、現在も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。明治11年(1878年)札幌で創業。明治33年(1900年)、炭鉱開発で活況を呈しつつあった夕張に近く、豊富な水や広大な用地確保が可能な栗山町へ移転した。写真は、昭和初期の蔵の内部。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

空知に残るれんが造りの施設としては最大規模の歴史的建造物で、今も酒造施設として利用されている。13棟が国の登録有形文化財。札幌で創業し、明治33年(1900年)、炭鉱開発で活況を呈しつつあった夕張に近く、豊富な水や広大な用地確保が可能な栗山町へ移転。商標「北の錦」は、北海道で錦を飾る意気込みを表したものと伝えられる。ヤマの男たちに愛飲され、炭鉱の発展とともに生産量を伸ばした。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

角田炭鉱はかつて二股炭鉱と呼ばれ、明治31年(1898年)ころに採掘が始まったが、短期間で休山。明治38年(1905年)北炭が買収し、昭和8年(1933年)に採炭を開始した。新二岐駅までの専用鉄道は、戦後、旅客用の電車も走り、住民の足として重宝された。昭和29年(1954年)に角田炭鉱として独立し、昭和40年代初めに最盛期を迎えたが、昭和45年(1970年)閉山となり、専用鉄道も廃止された。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

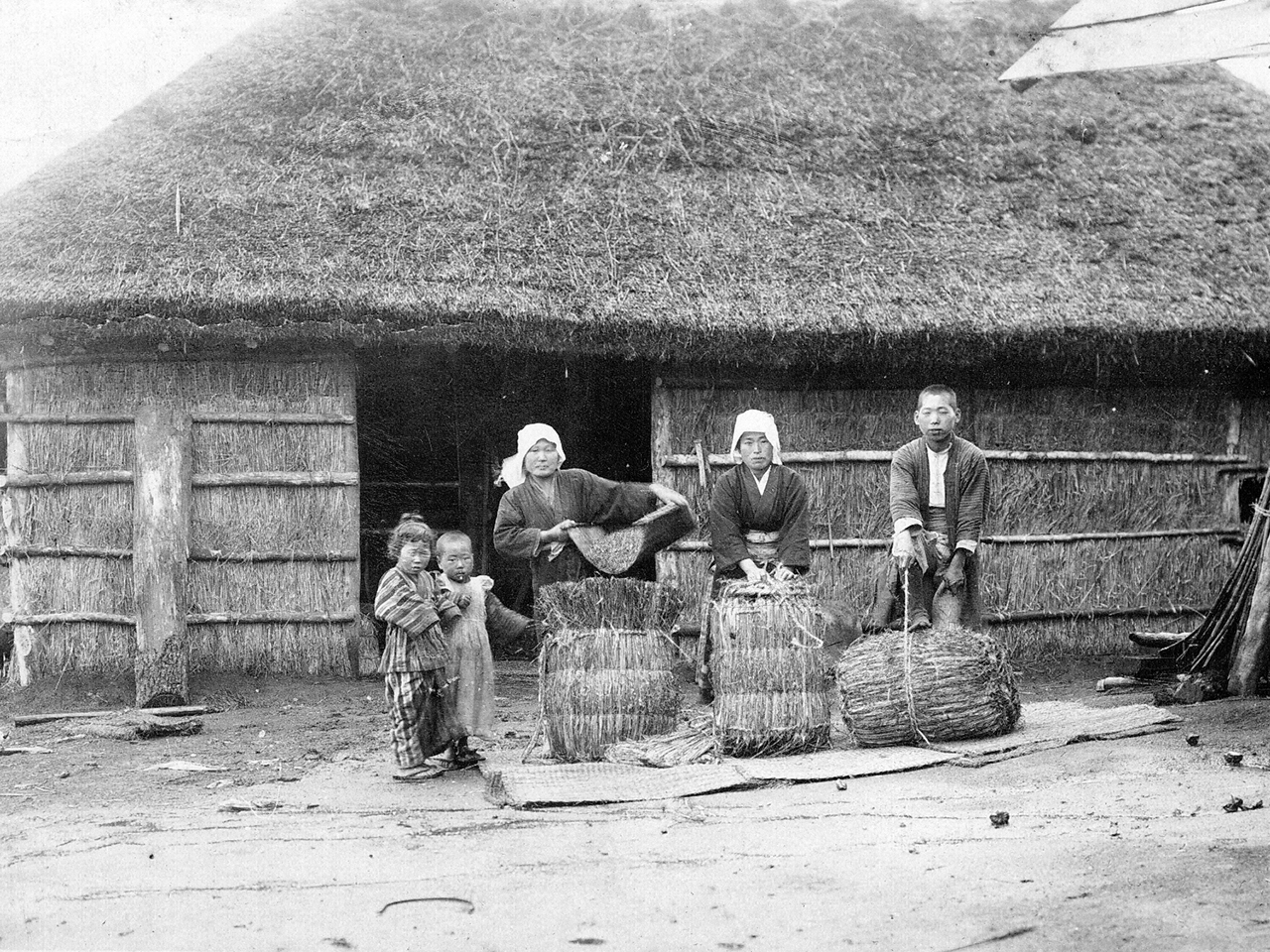

概要

明治21年(1888年)、宮城県仙台藩支藩角田藩士、泉麟太郎が「夕張開墾起業組合」を設立、7戸24人が阿野呂川左岸に入植したのが角田村(現栗山町)の始まり。「農業立村」の精神に基づく積極的な農地開発と、周辺の炭鉱開発・鉄道敷設により人口が増加し、明治40年(1907年)に1級村に昇格。昭和24年(1949年)に町制施行し、栗山町と改称した。写真は、角田村戸長役場と職員。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治21年(1888年)、宮城県仙台藩支藩角田藩士、泉麟太郎が「夕張開墾起業組合」を設立、7戸24人が阿野呂川左岸に入植したのが角田村(現栗山町)の始まり。「農業立村」の精神に基づく積極的な農地開発と、周辺の炭鉱開発・鉄道敷設により人口が増加し、明治40年(1907年)に1級村に昇格。昭和24年(1949年)に町制施行し、栗山町と改称した。写真は、防空演習の様子。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

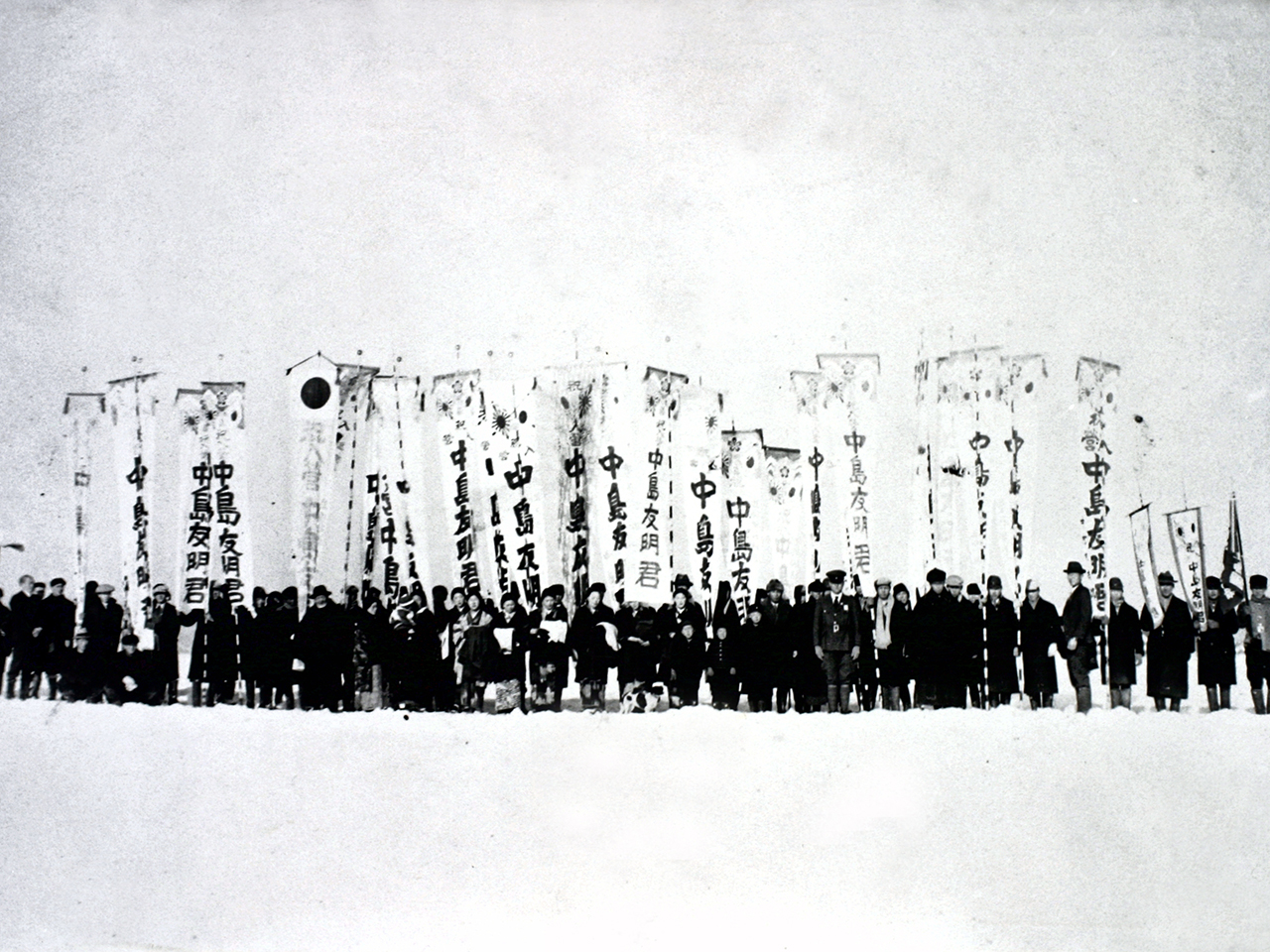

明治21年(1888年)、宮城県仙台藩支藩角田藩士、泉麟太郎が「夕張開墾起業組合」を設立、7戸24人が阿野呂川左岸に入植したのが角田村(現栗山町)の始まり。「農業立村」の精神に基づく積極的な農地開発と、周辺の炭鉱開発・鉄道敷設により人口が増加し、明治40年(1907年)に1級村に昇格。昭和24年(1949年)に町制施行し、栗山町と改称した。写真は、出征する兵士の見送り。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

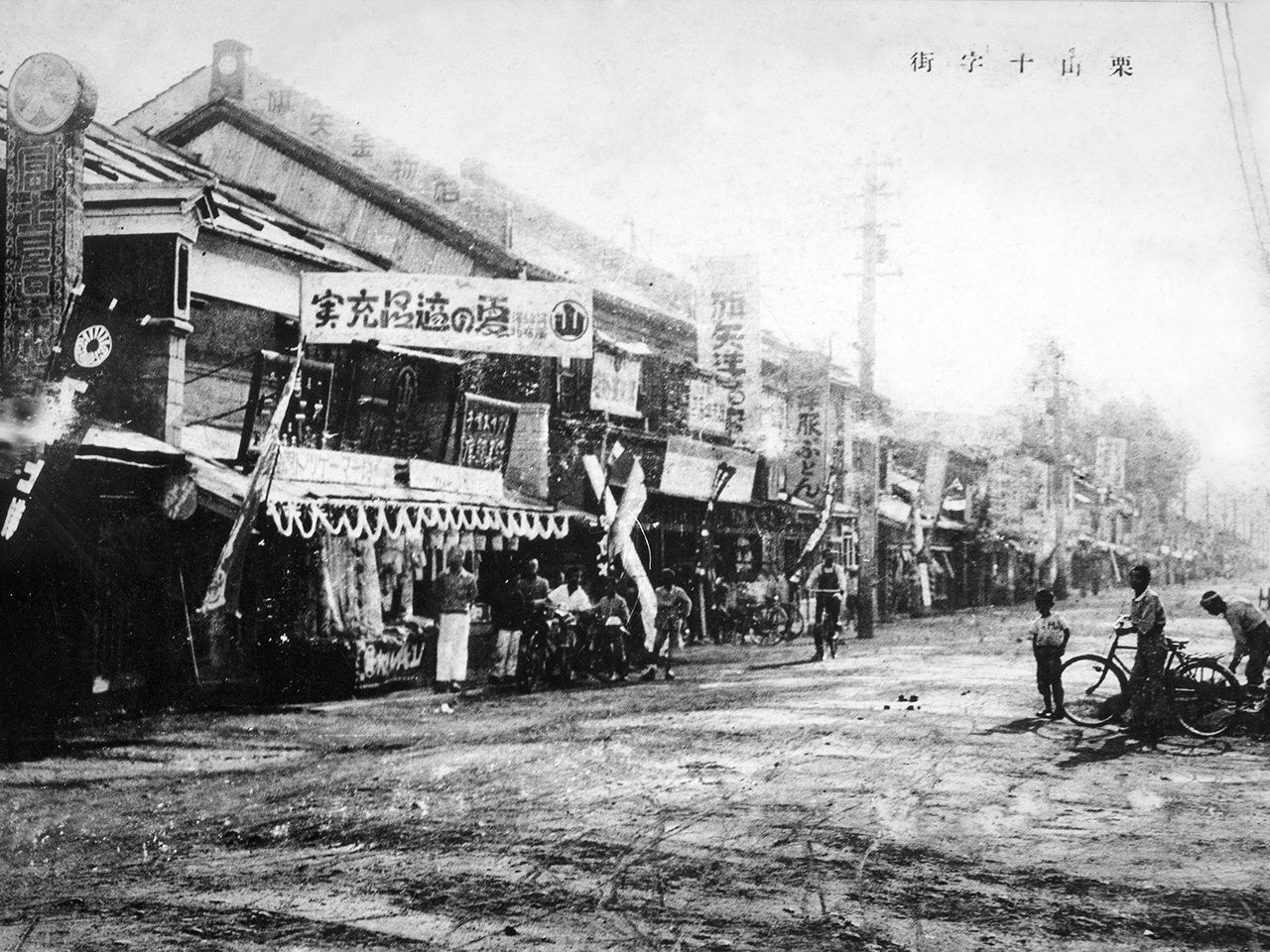

明治21年(1888年)に夕張炭田が発見されると、炭鉱開発のための従業員や家族が角田を経由して移住。商店も次々と開かれ、角田市街が形成された。明治26年(1893年)には、北海道炭礦鉄道の栗山駅が開設され、栗山市街発展の第一歩となった。昭和38年(1963年)には、役場庁舎も角田市街から栗山市街に移転した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

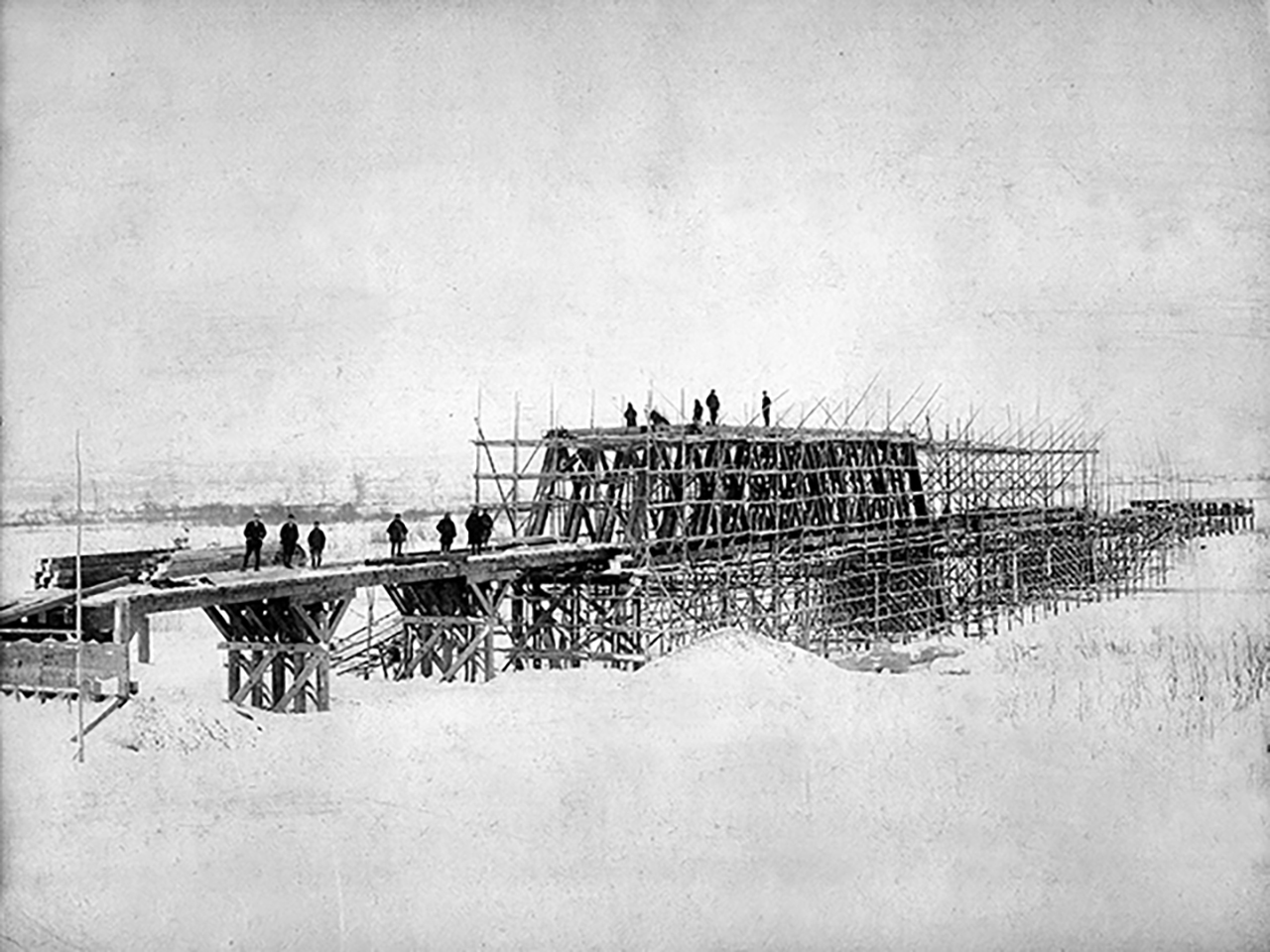

明治26年(1893年)、北海道炭礦鉄道の栗山駅が開設され、角田村の栗山市街発展の第一歩となった。大正15年(1926年)には、夕張鉄道(新夕張-栗山)が開通し、栗山駅で室蘭線と接続。夕張鉄道は、昭和5年(1930年)に野幌まで延伸し、南空知と道央を結ぶ大動脈となった。写真は、建設中の夕張橋。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

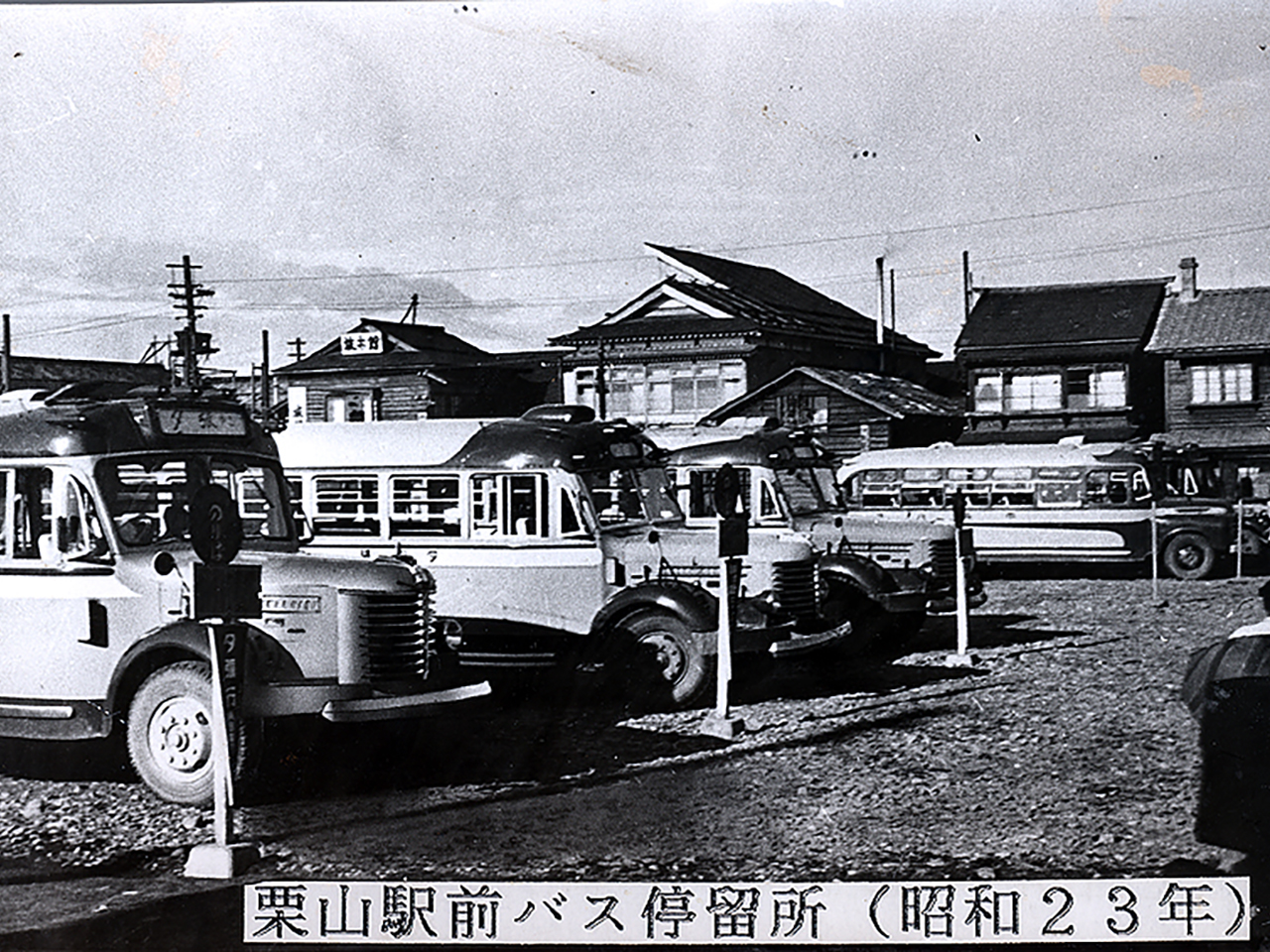

概要

明治26年(1893年)、北海道炭礦鉄道の栗山駅が開設され、角田村の栗山市街発展の第一歩となった。大正15年(1926年)には、夕張鉄道(新夕張-栗山)が開通し、栗山駅で室蘭線と接続。夕張鉄道は、昭和5年(1930年)に野幌まで延伸し、南空知と道央を結ぶ大動脈となった。写真は、栗山駅前バス停留所。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治23年(1890年)、栗山町の礎を築いた泉麒太郎が、移住者から寄付を募って小屋を建て、簡単な授業を始めたのが角田村(現栗山町)の教育の始まり。翌年、角田簡易教育所となり、夕張郡最初の公立学校が誕生した。同時期、各集落にも次々と教育所が設けられた。角田村は、村費の約6割を投じて教育基盤の確立を図り、明治20年代の開拓村としては珍しく、児童の就学率は全道平均を上回っていた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

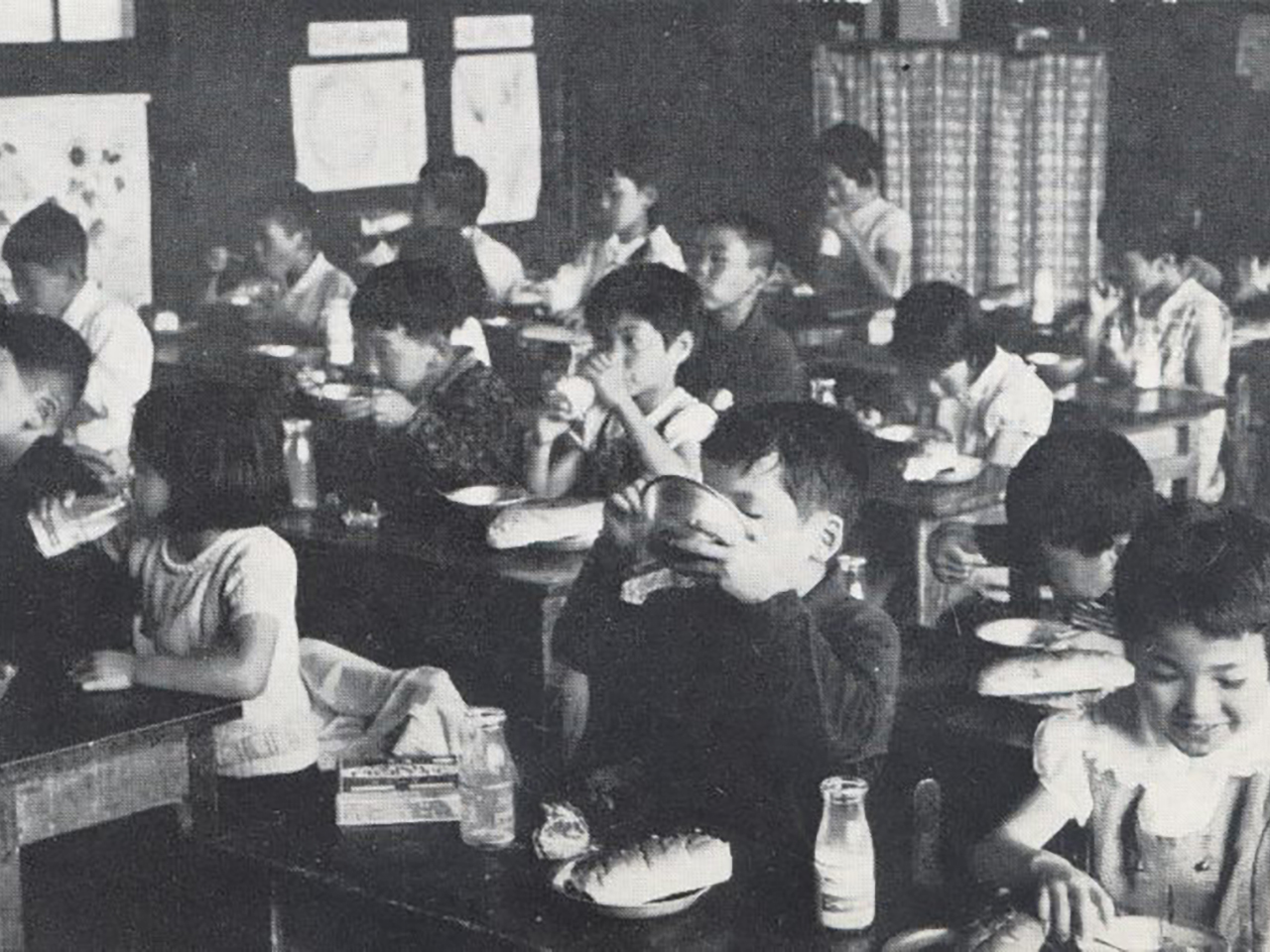

タイトル

概要

明治23年(1890年)、栗山町の礎を築いた泉麒太郎が、移住者から寄付を募って小屋を建て、簡単な授業を始めたのが角田村(現栗山町)の教育の始まり。翌年、角田簡易教育所となり、夕張郡最初の公立学校が誕生した。同時期、各集落にも次々と教育所が設けられた。角田村は、村費の約6割を投じて教育基盤の確立を図り、明治20年代の開拓村としては珍しく、児童の就学率は全道平均を上回っていた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

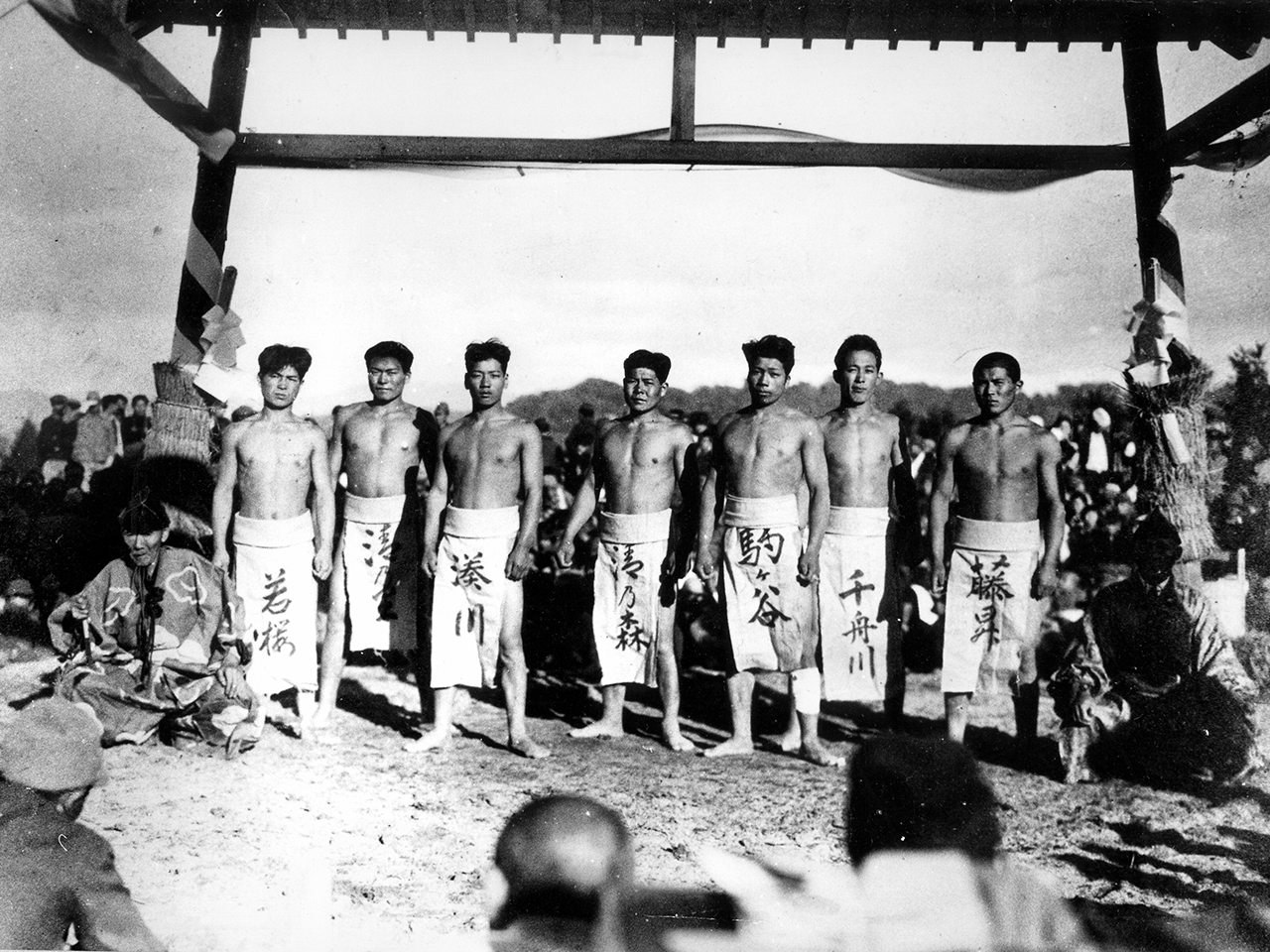

概要

開拓に目安がつき、村の形も整い始め、生活に多少のゆとりが持てるようになった大正時代、角田村にも近代スポーツが徐々に芽生えた。戦後は、学校体育・社会体育の充実を背景にスポーツ人口が増加。施設の整備も急速に進められた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

角田村(現栗山町)では、明治半ばから水稲栽培が始まった。明治28年(1895年)、北海道内では初めての水利組合を設立するなど環境整備にも取り組み、明治30年代には、現在の「米どころ・栗山」の基礎が築かれた。また、夕張山地の豊富な森林資源を活用した林業も盛んだった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

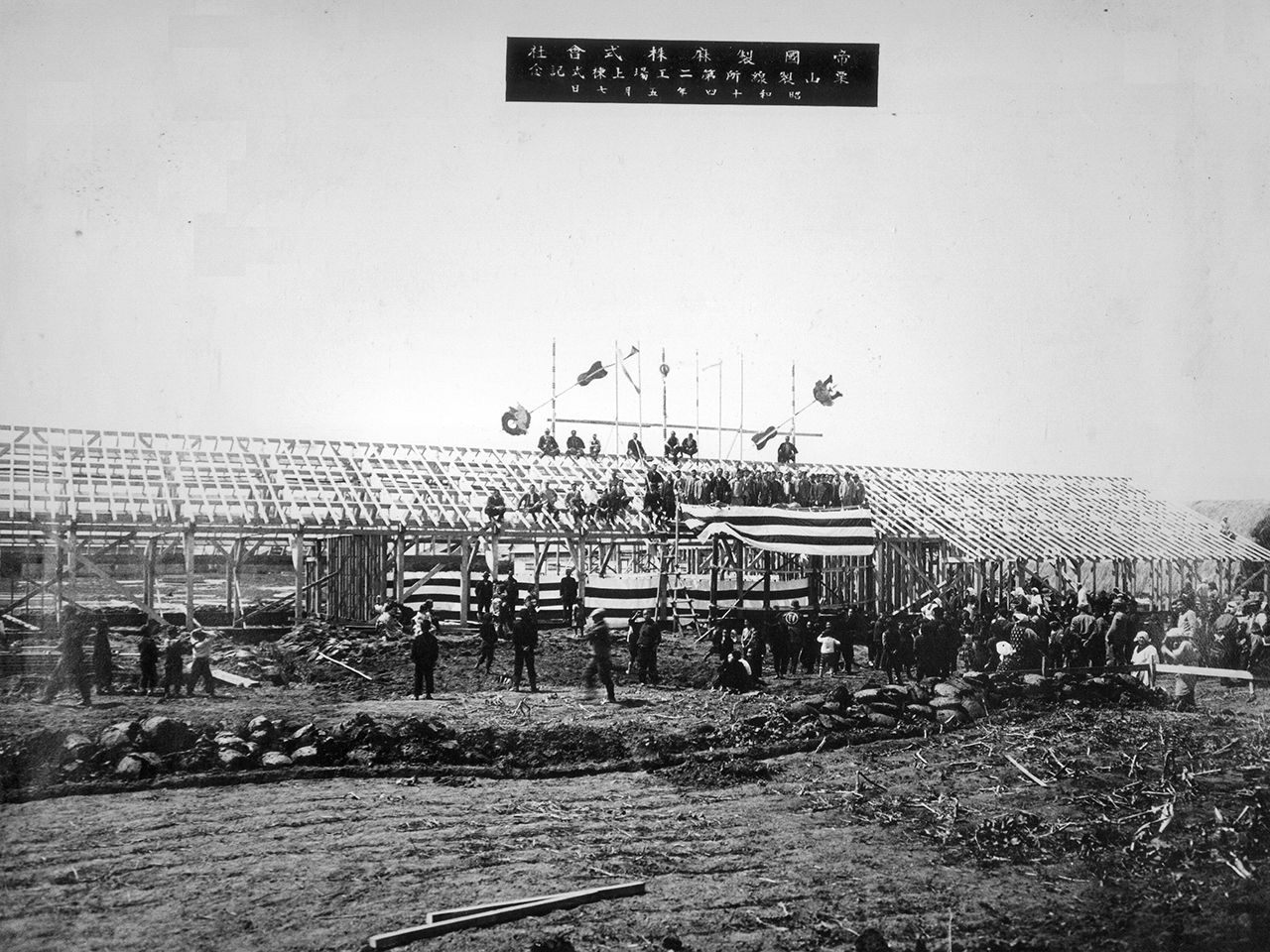

「農業立村」の精神に沿って、米、雑穀、そ菜(野菜)の生産が多かったことから、地場の農林産物を加工したみそ・しょうゆ醸造、菓子製造、酒造、製材などの会社が生まれ、明治25年(1892年)には、角田村商業組合が発足した。企業誘致の第1号は、札幌に本拠を置いた北海道製麻の栗山製線工場で、明治30年(1897年)に操業を開始した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

夕張川とその支流は、角田村の農業にとって「母なる川」だったが、同時に氾濫を繰り返す「暴れ川」でもあった。加えて、戦中戦後の木材需要の増加で夕張川流域の森林が乱伐されたことも、水害を誘発した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

北海道の自然や産業の豊かさを全国に紹介した作品「豊かな北海道」はシネマスコープ画面の迫力を活かし、北海道の魅力を存分に伝えている。また「炭鉱マンが愛した酒」として知られる「北の錦」の蔵元、小林酒造(株)での醸造作業が丹念に記録されている。映像では、室蘭港に陸揚げされた本州の酒米を鉄道で栗山町まで運び、最新設備での試験を重ねながら酒造りに情熱を傾ける様子も紹介している。

自治体

種別

メディア

分野

年代