64件ヒットしました

絞り込み検索

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

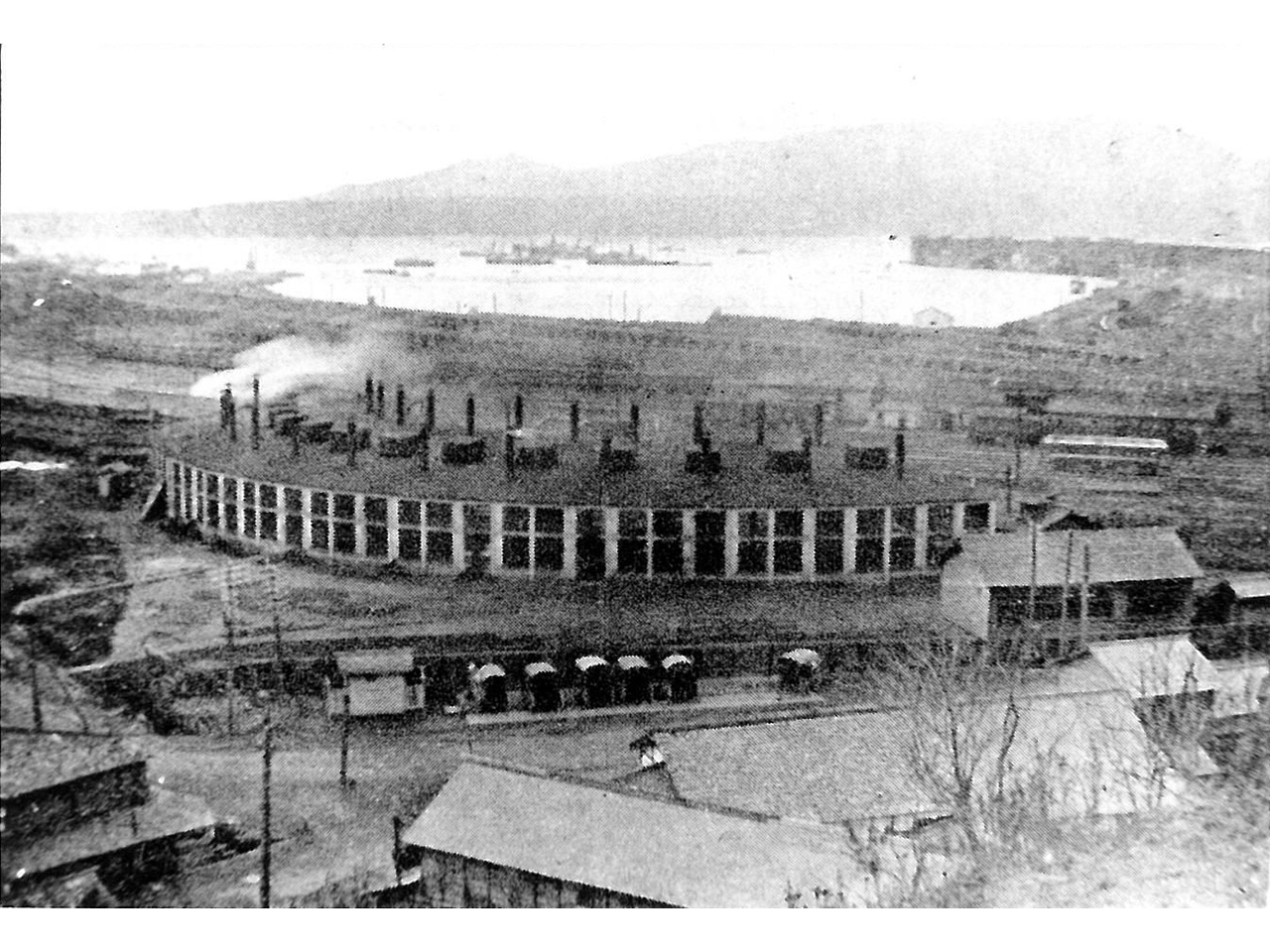

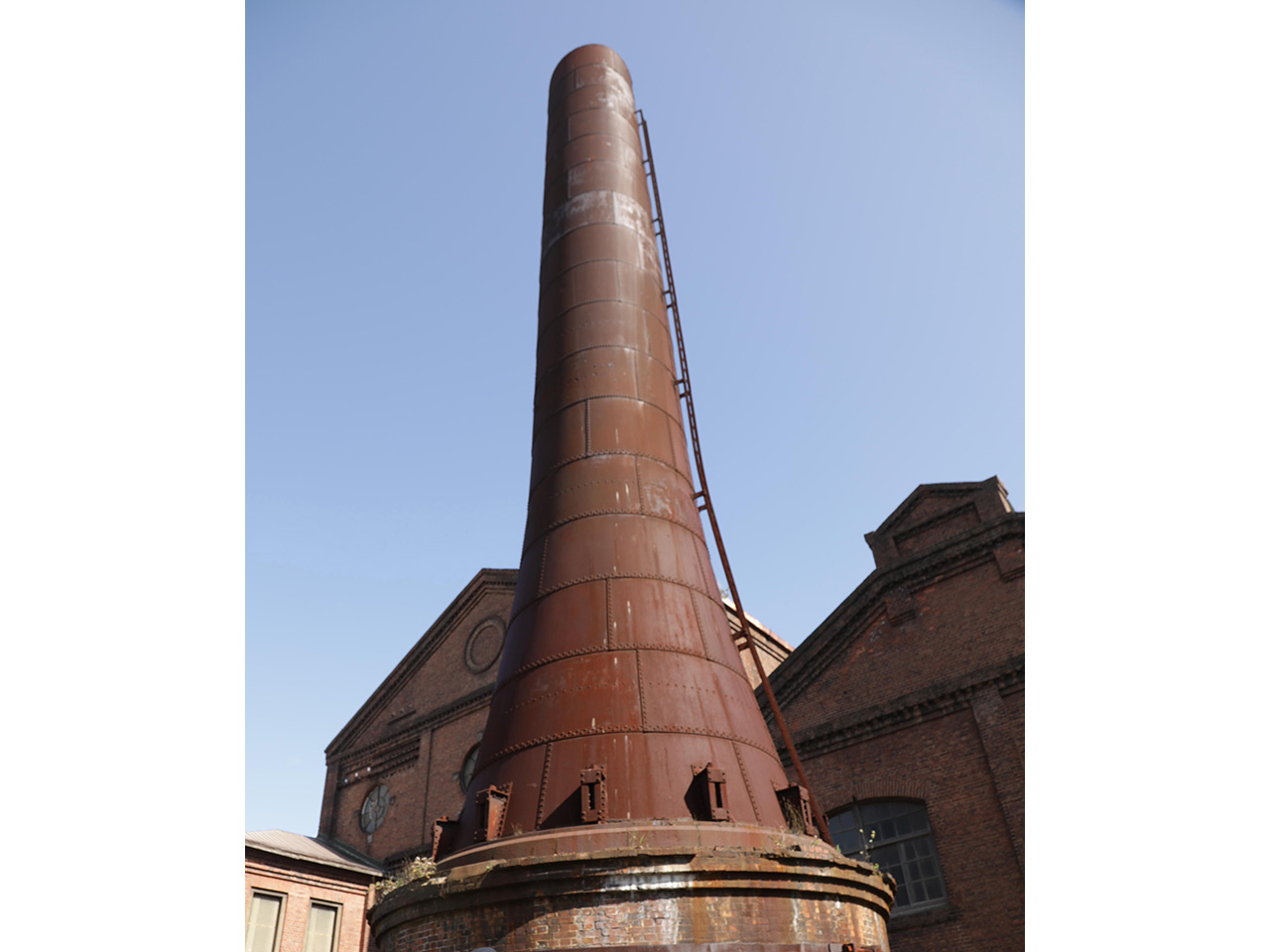

鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設された火力発電所。れんが造り、延床面積3241平方メートル。合弁先のイギリスから輸入した発電機3機とボイラー20機が格納されていた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設されたれんが造りの火力発電所。合弁先のイギリスから輸入した発電機3機とボイラー20機が格納されていた。昭和3年(1928年)に電力会社から初めて電力の供給を受け、自家発電との併用を開始。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設されたれんが造りの火力発電所。昭和3年(1928年)に電力会社から初めて電力の供給を受け、自家発電との併用を開始。昭和13年(1938年)にはすべての電力を電力会社から受電するようになったため、この発電所は予備扱いとなり、昭和36年(1961年)に廃止された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

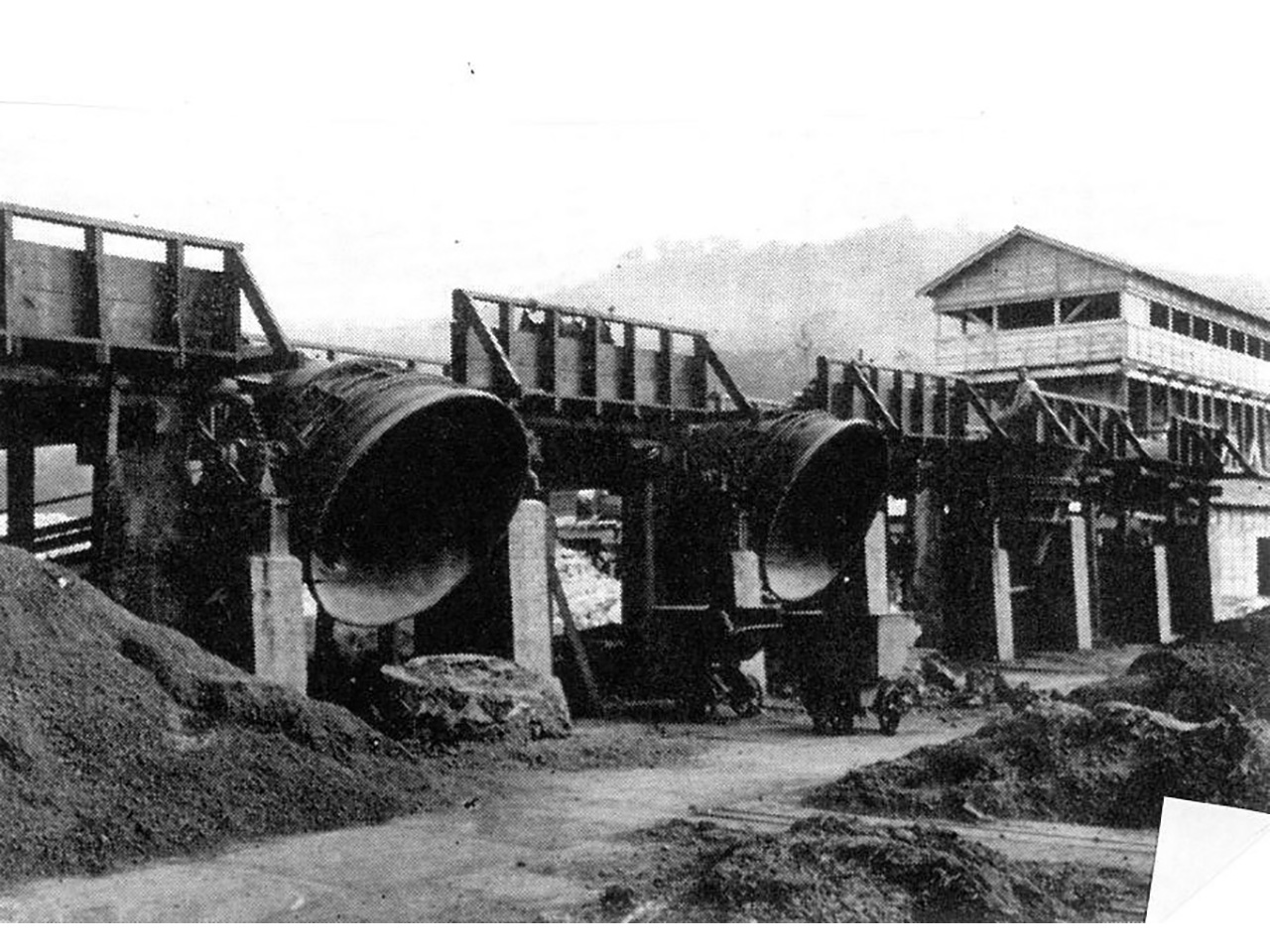

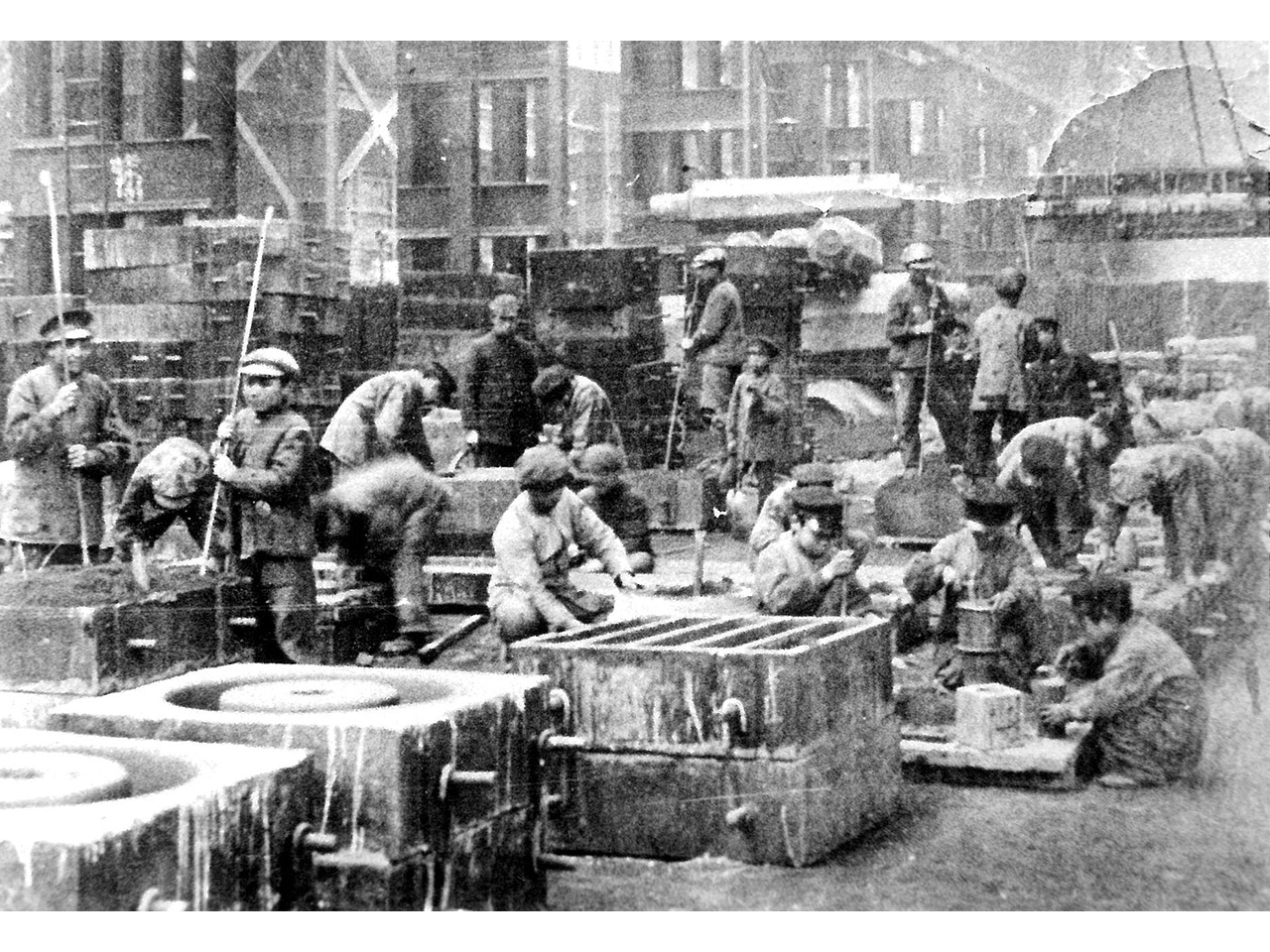

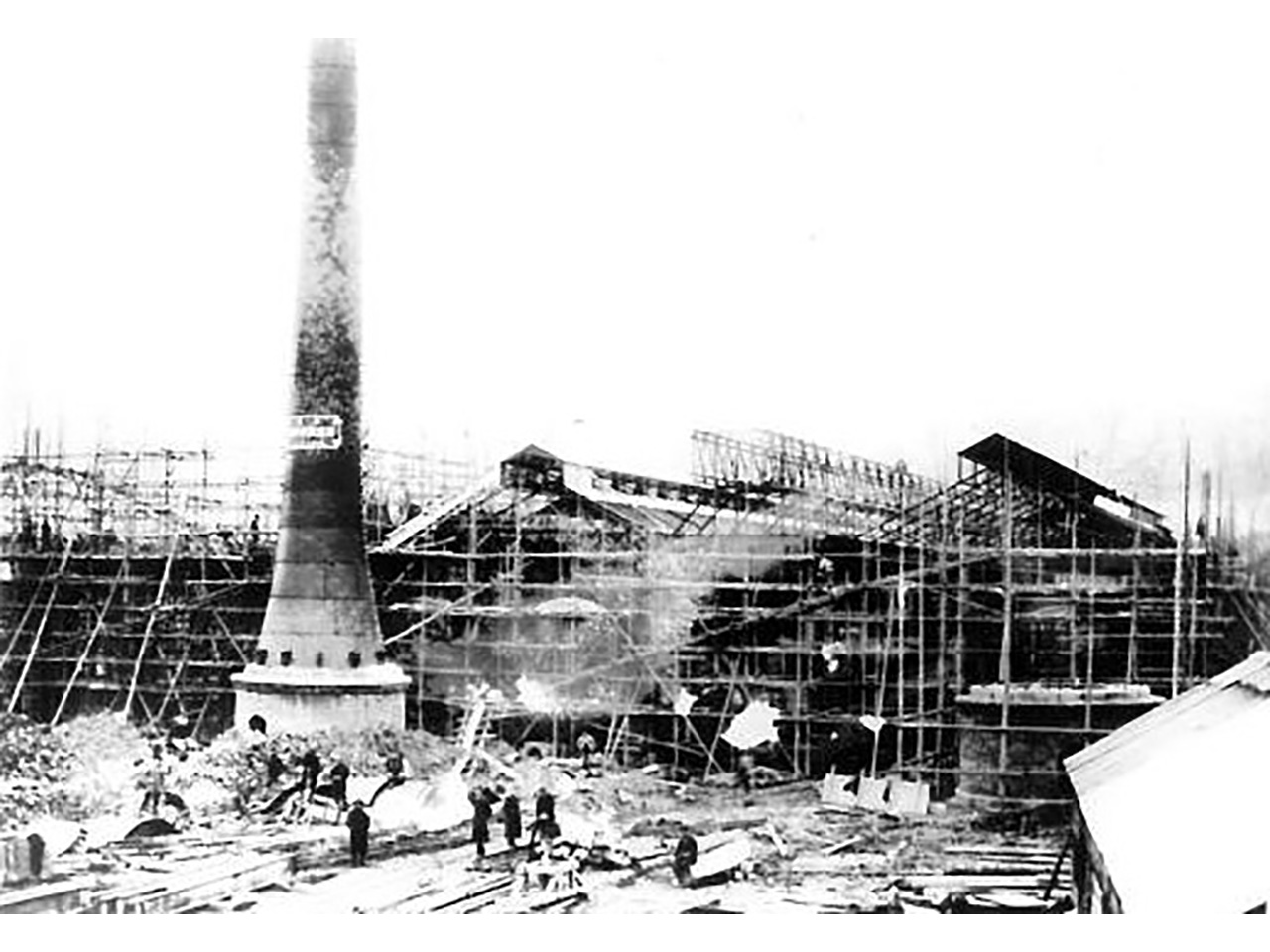

建設中の火力発電所。鉄鋼生産に必要な電力を自社発電するため、明治42年(1909年)に建設された。れんが造り、延床面積3241平方メートル。合弁先のイギリスから輸入した発電機3機とボイラー20機が格納されていた。昭和3年(1928年)に電力会社から初めて電力の供給を受け、自家発電との併用を開始。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

恵比寿・大黒天像は、明治42年(1909年)に室蘭で初めて製造された鉄を用いて作られた。高炉の火入れを記念して関係者に贈呈されたもの。高さ9.5センチ、重さ1.1キロ。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

恵比寿・大黒天像は、明治42年(1909年)に室蘭で初めて製造された鉄を用いて作られた。高炉の火入れを記念して関係者に贈呈されたもの。高さ9.5センチ、重さ1.1キロ。写真は恵比寿像。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

恵比寿・大黒天像は、明治42年(1909年)に室蘭で初めて製造された鉄を用いて作られた。高炉の火入れを記念して関係者に贈呈されたもの。高さ9.5センチ、重さ1.1キロ。写真は大黒天像。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

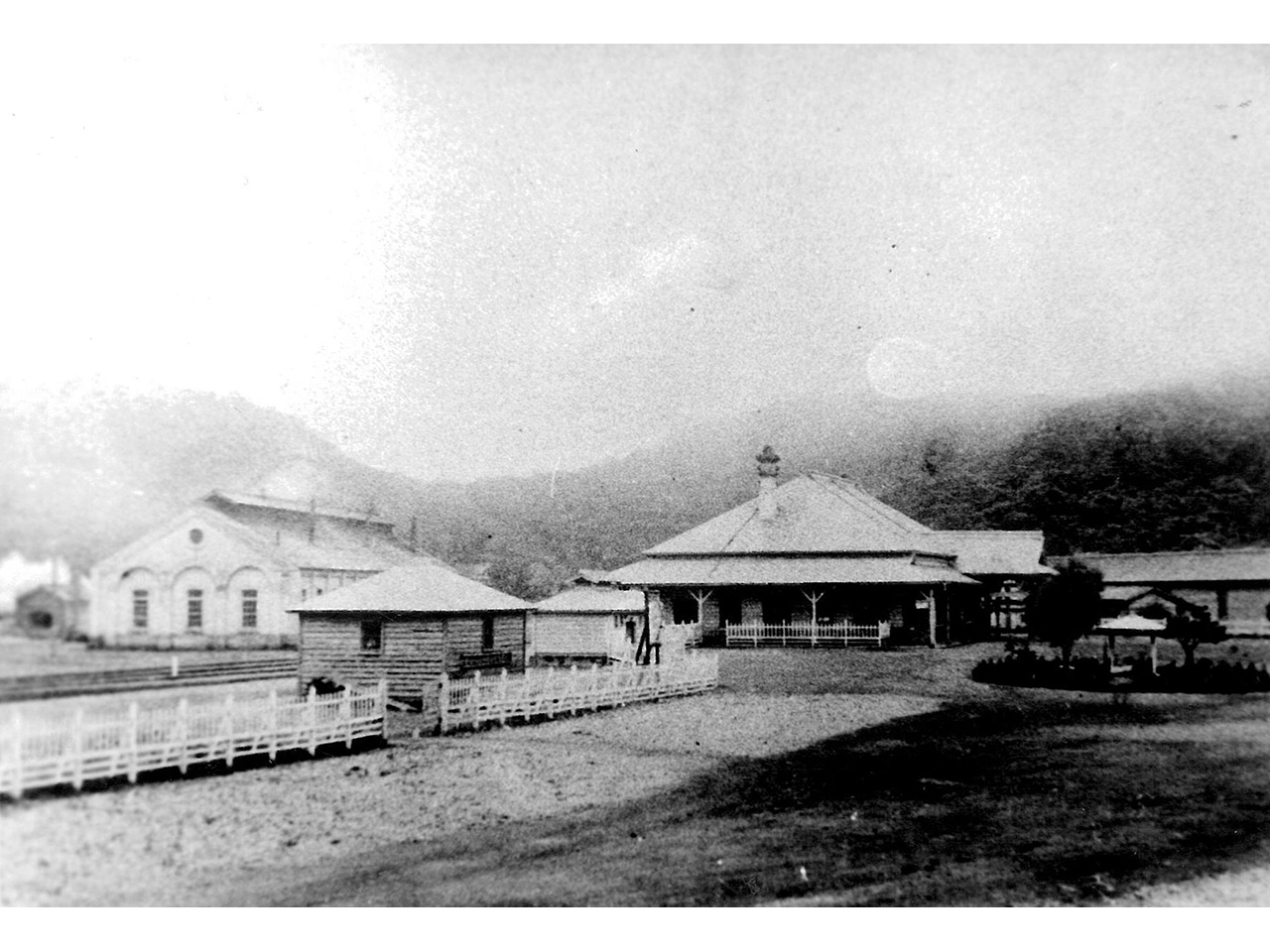

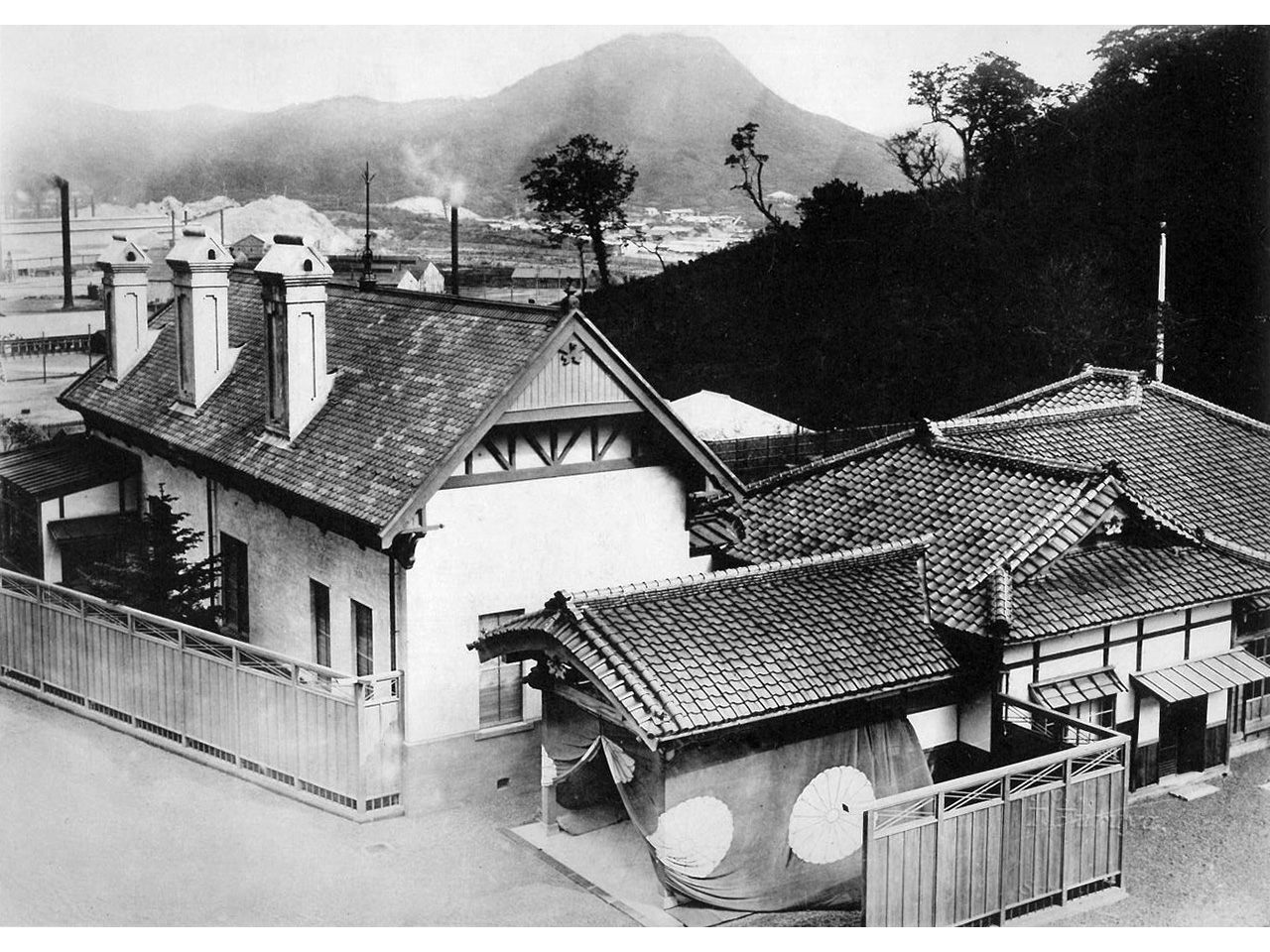

明治44年(1911年)に建設された、宿泊・接待のための施設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的である。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治44年(1911年)に建設された、宿泊・接待のための施設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋館199平方メートル、和館303平方メートル。洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治44年(1911年)建設。大正天皇が皇太子時代に北海道行啓の際、日本製鋼所室蘭製作所を視察され、宿泊所として利用された。建物は和洋折衷で、洋室内部は英国風の華麗な装飾が特徴的である。平成20年(2008年)に外壁、屋根瓦など建設当時の様式を可能な限り再現した改修工事を終え、現在も同製作所の迎賓館として使われている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

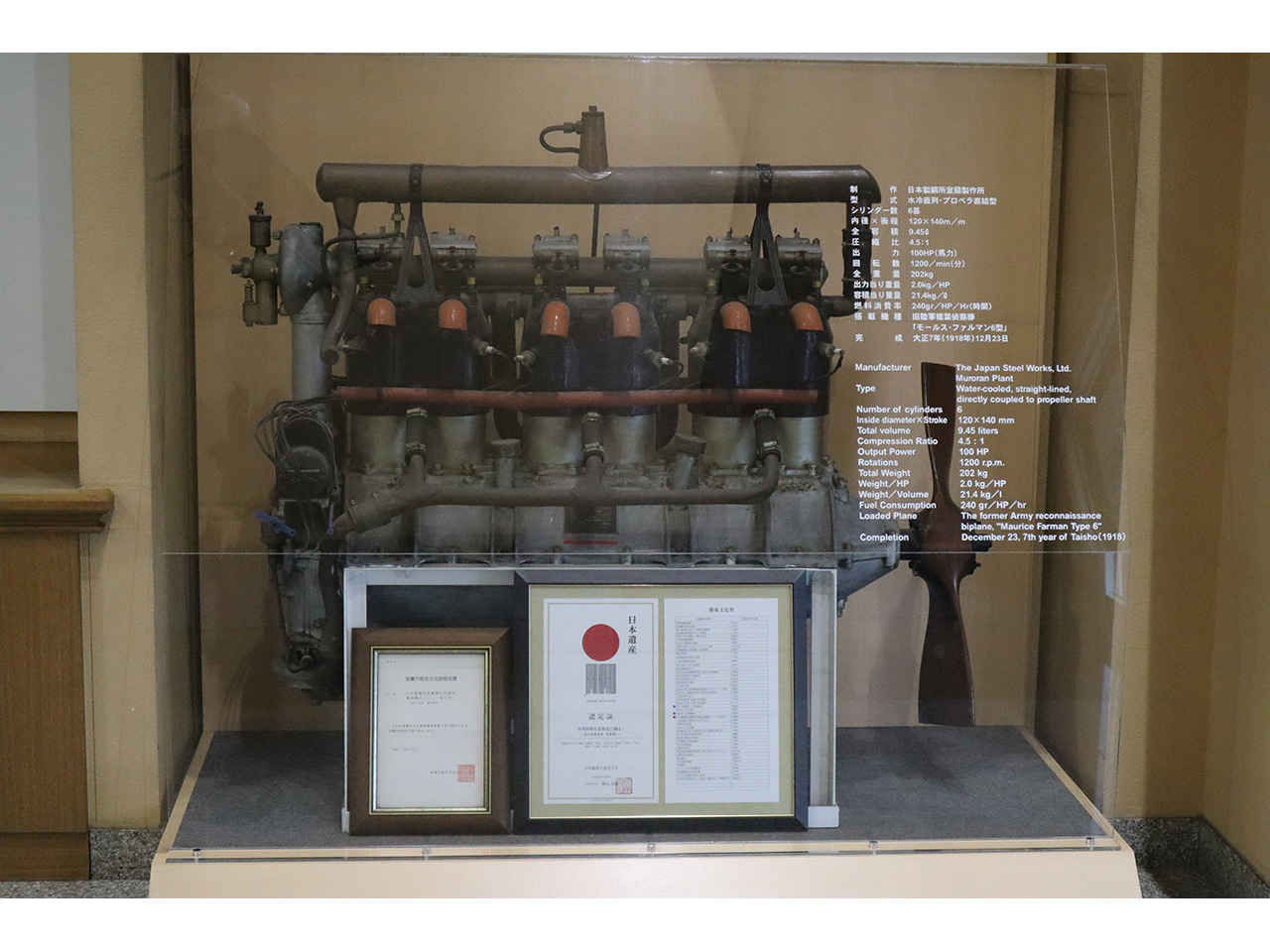

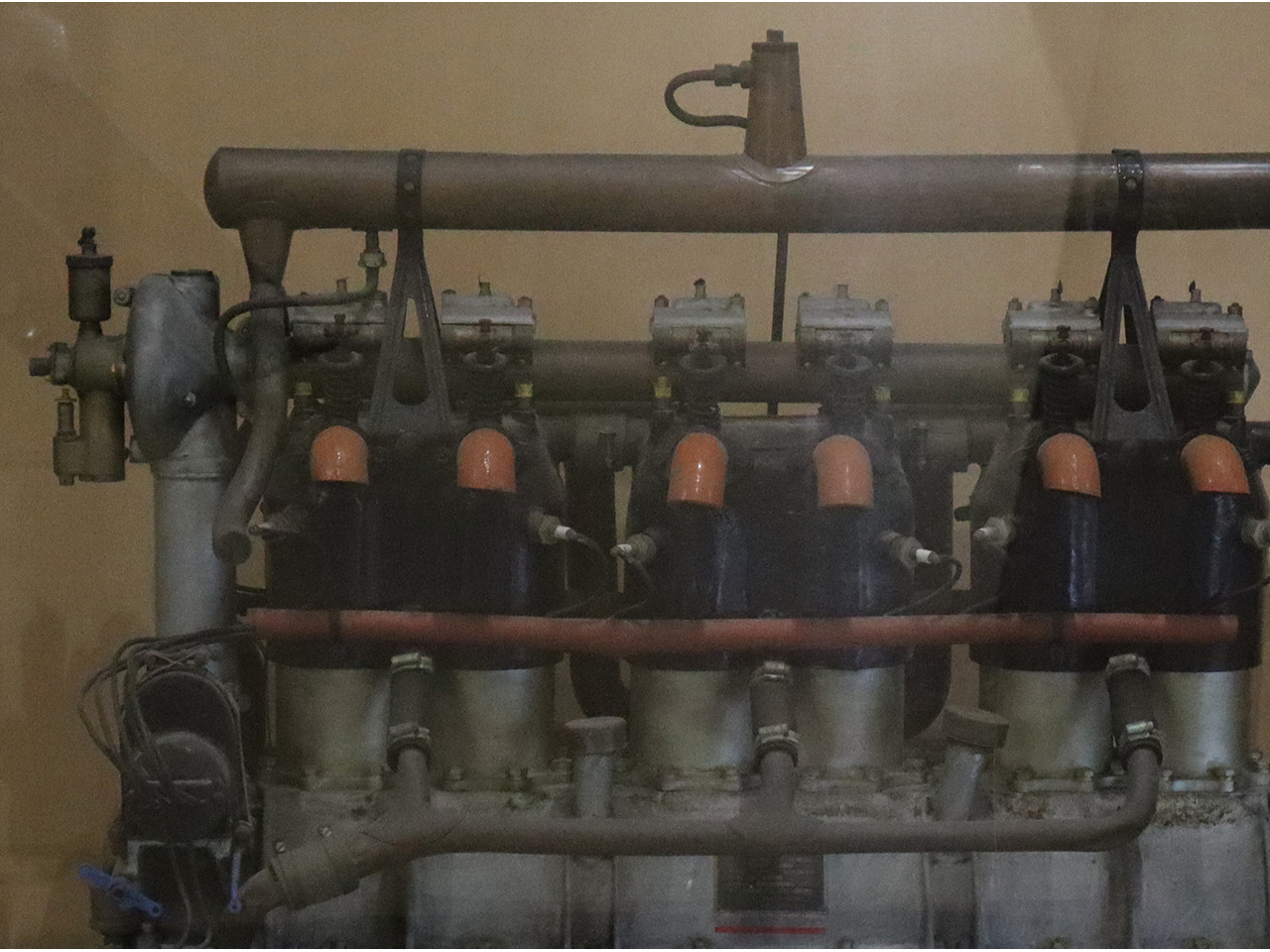

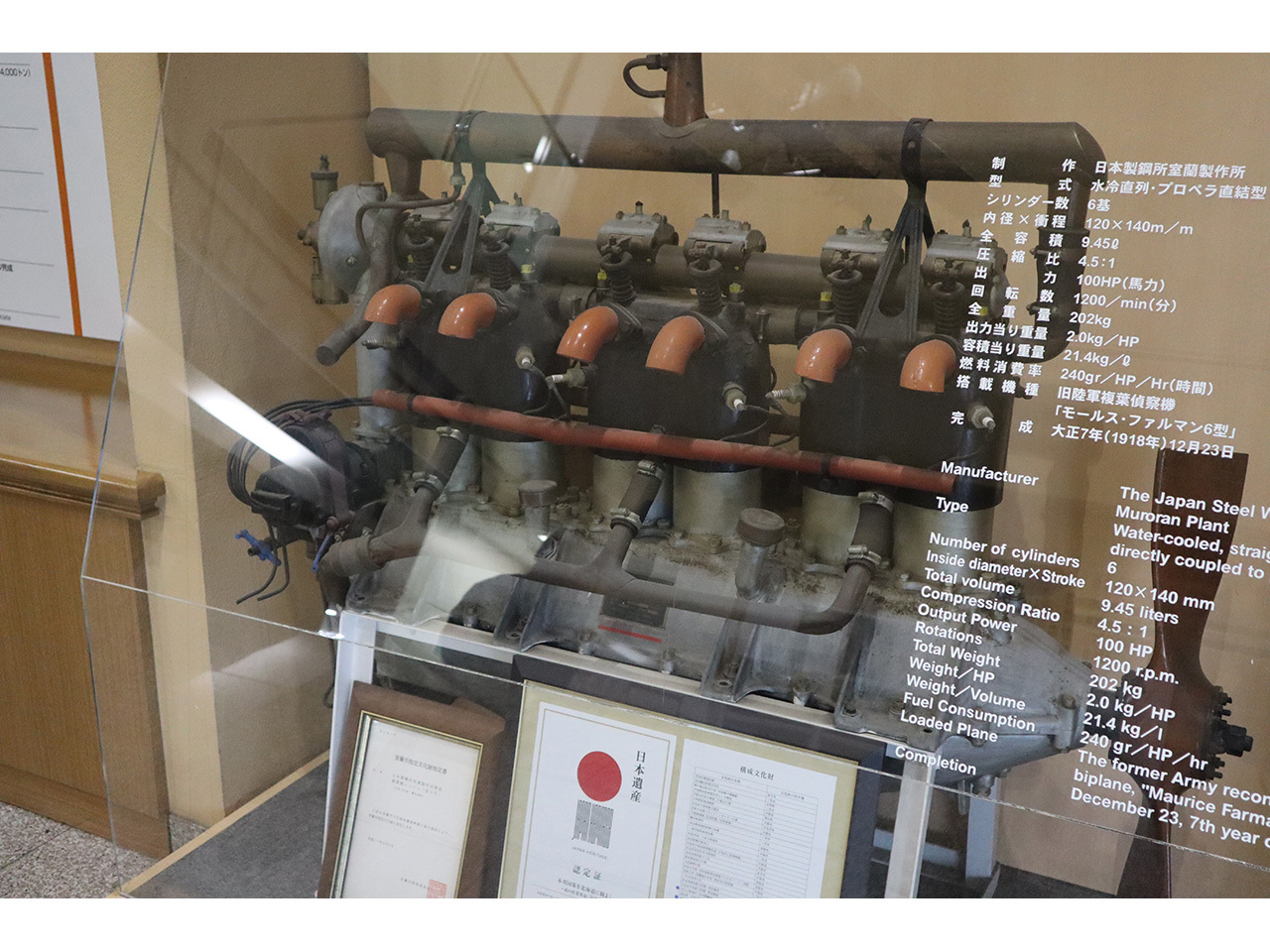

大正7年(1918年)に日本製鋼所が製作した、日本最初の航空機エンジン。陸軍東京工廠から「6年式ダイムラー100馬力」10台の正式受注を受け、わが国初の制式航空発動機として完成した。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正7年(1918年)に日本製鋼所が製作した、日本最初の航空機エンジン。陸軍東京工廠から「6年式ダイムラー100馬力」10台の正式受注を受け、わが国初の制式航空発動機として完成した。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正7年(1918年)に日本製鋼所が製作した、日本最初の航空機エンジン。陸軍東京工廠から「6年式ダイムラー100馬力」10台の正式受注を受け、わが国初の制式航空発動機として完成した。市指定有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

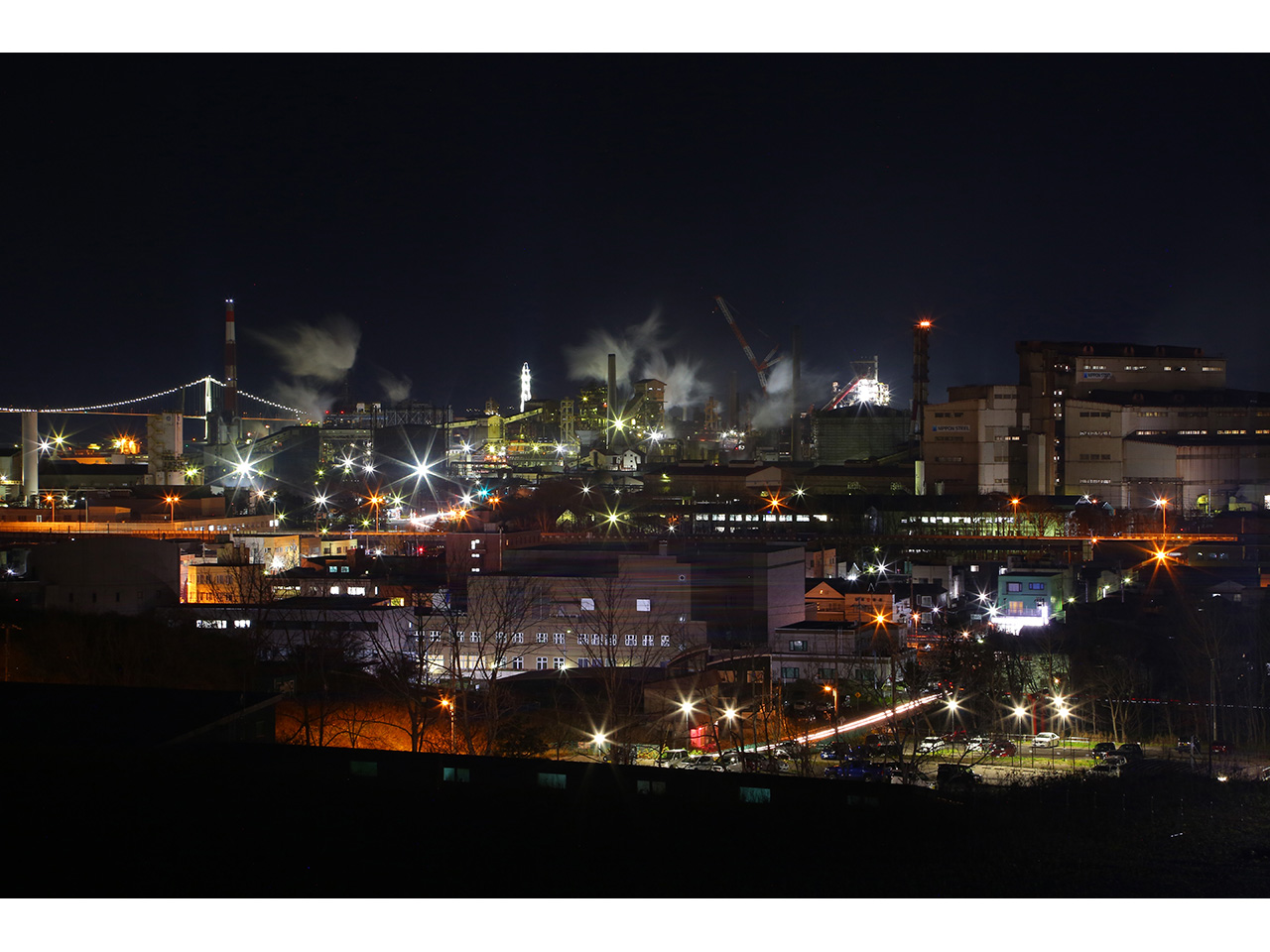

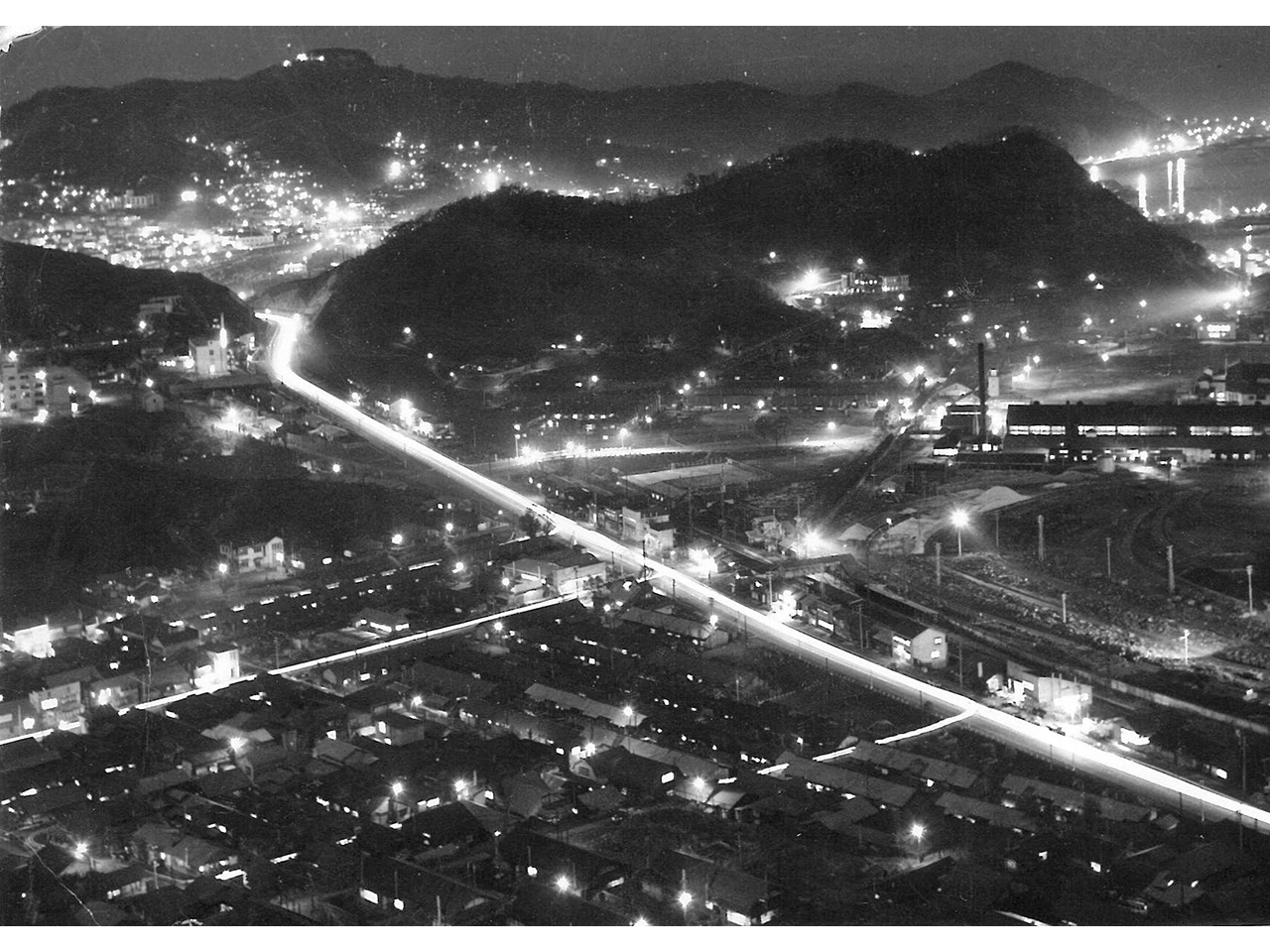

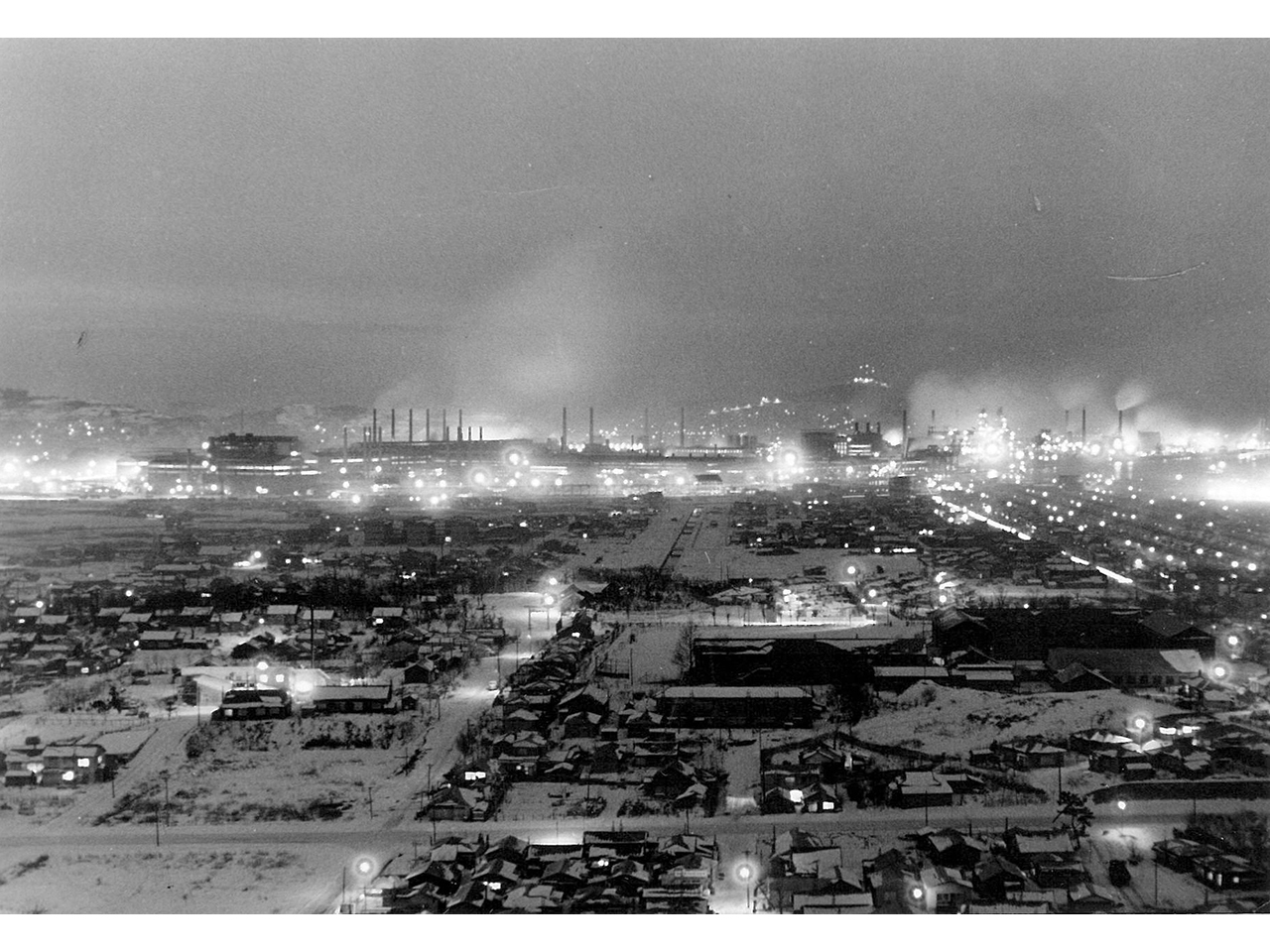

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。写真の建物は、日本製鉄室蘭製鉄所。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

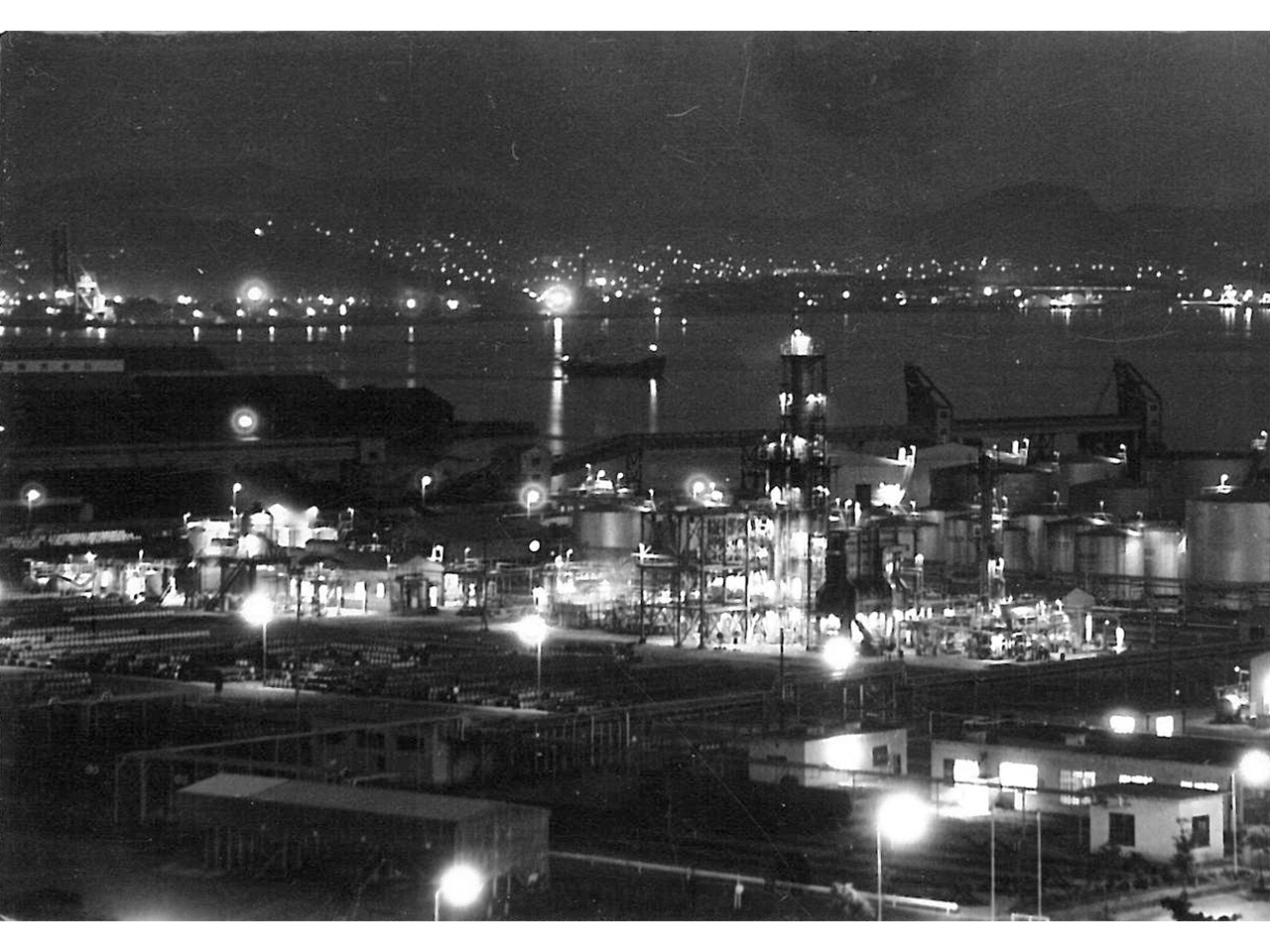

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットになっている。また工場の周辺には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

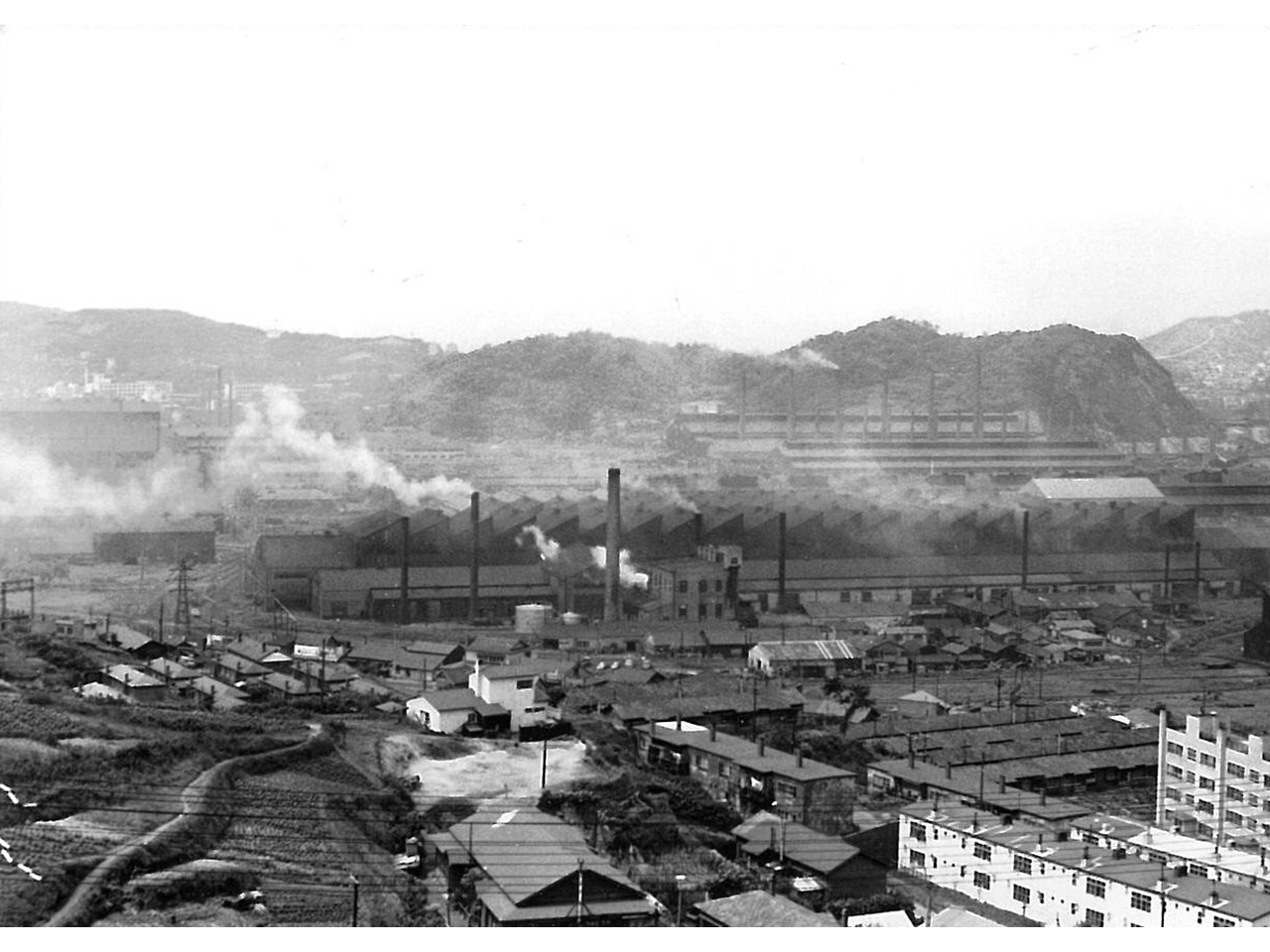

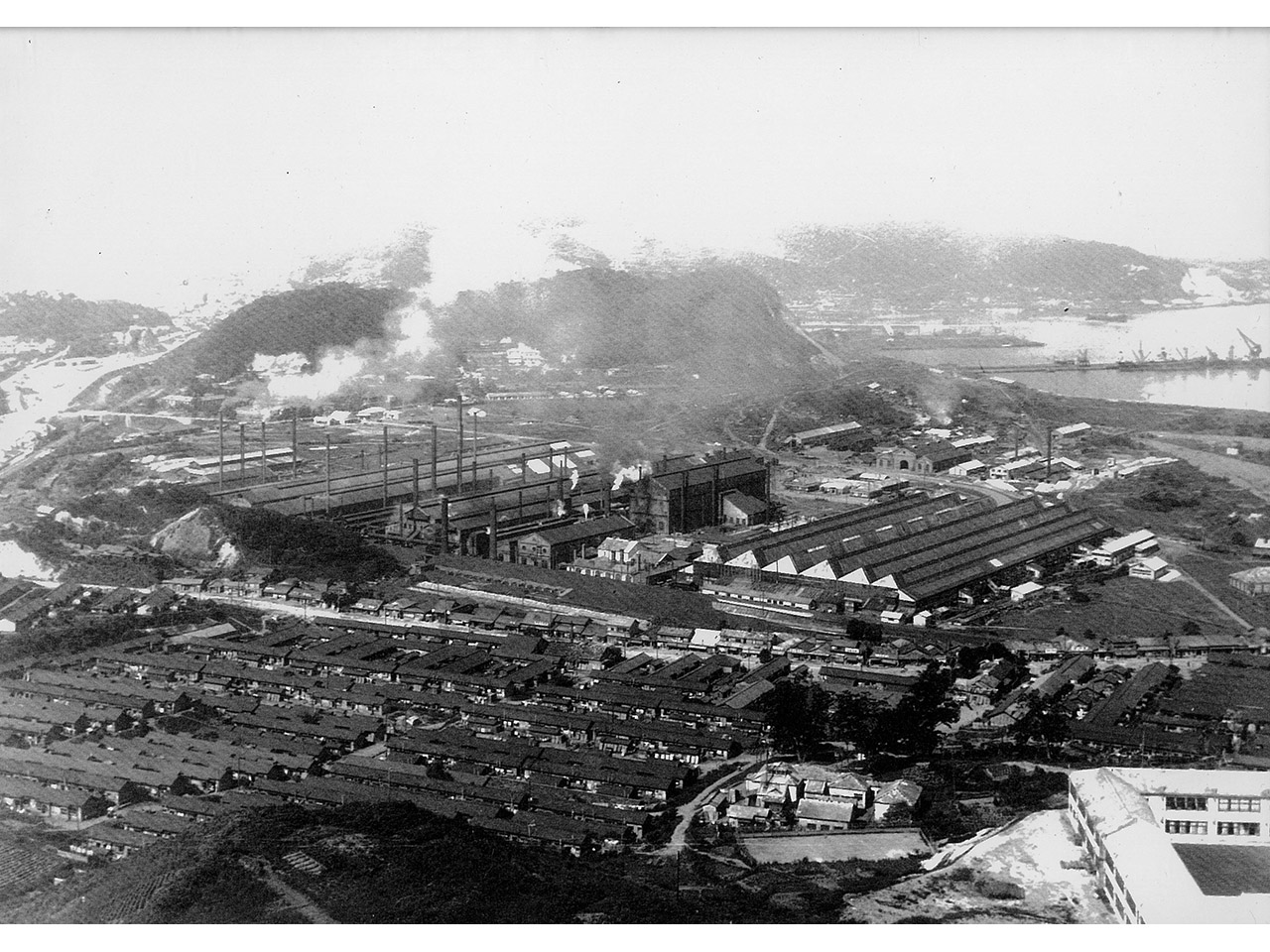

輪西旧市街と製鉄所。昭和12年(1937年)からの第3次拡充計画で海岸70坪を埋め立て、仲町工場を新設することが決定。これにより付近の民家は全戸退去となり旧輪西市街は消滅した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

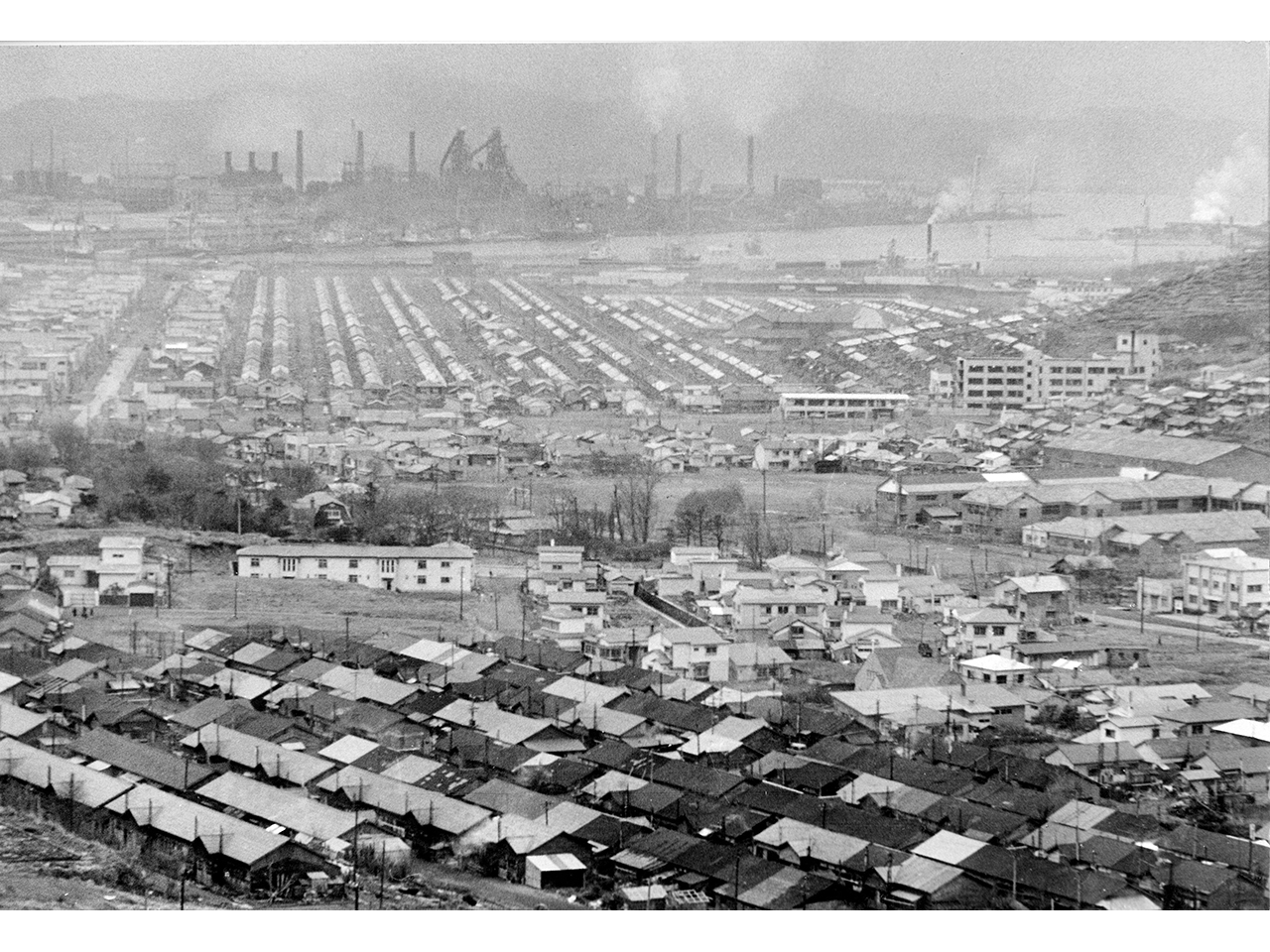

日本製鋼所と御前水。手前に木造の日鋼社宅。日本製鋼所に隣接する御前水や母恋地区は、事業の発展により人口が増加した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

中島の社宅街。ピーク時の1960年代、室蘭、登別に6000戸あった社宅のうち3分の1が中島に集中。中島社宅は人気があり、入居を希望しても2~3年待たされることもあった。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

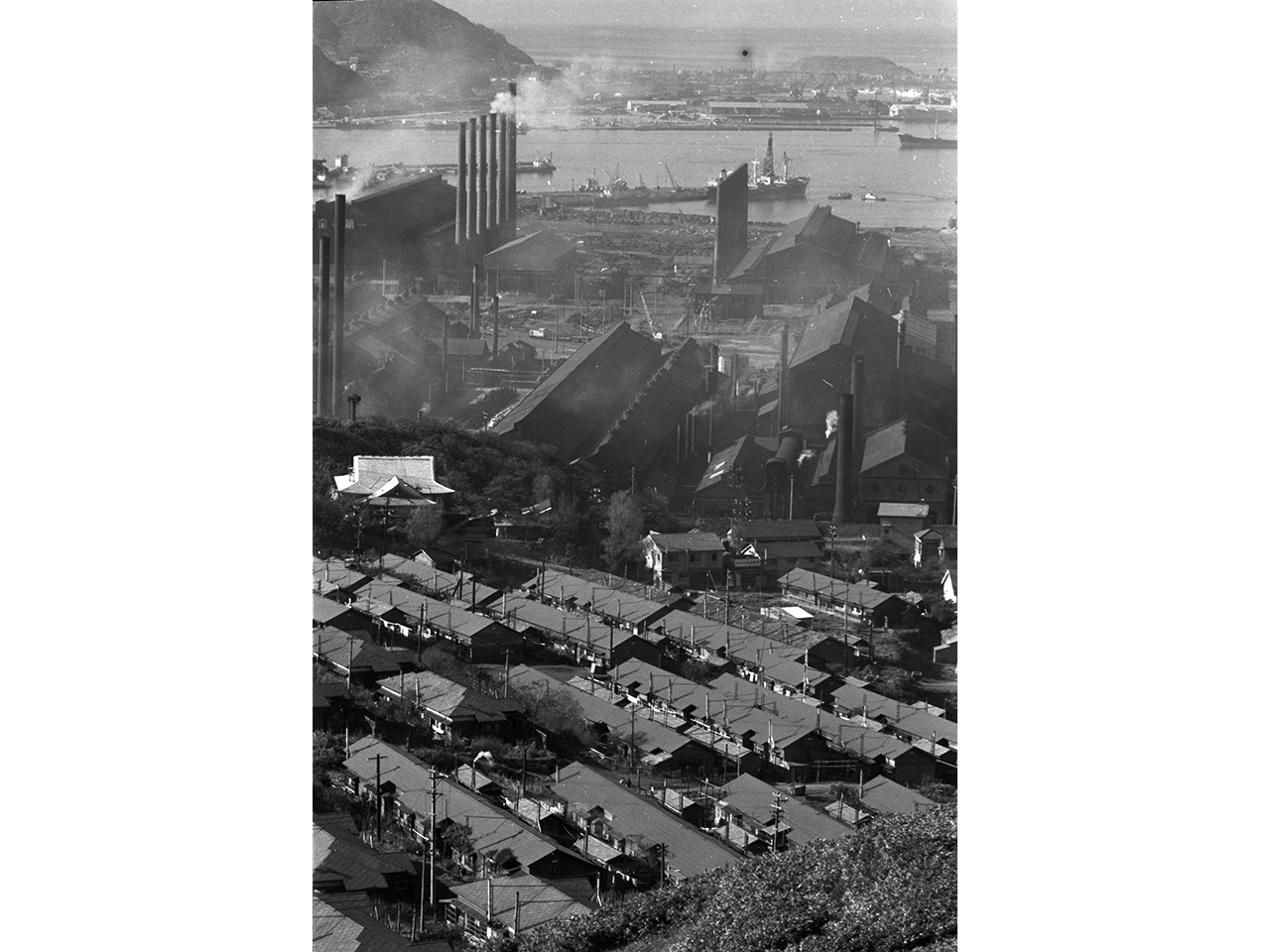

日本製鋼所工場群と鶯沢社宅。ピーク時の昭和26年(1951年)、日鋼の従業員は約4400人。お膝元の御前水には、段々畑のように社宅街が広がっていた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

日本製鋼所と周囲に広がる社宅街。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

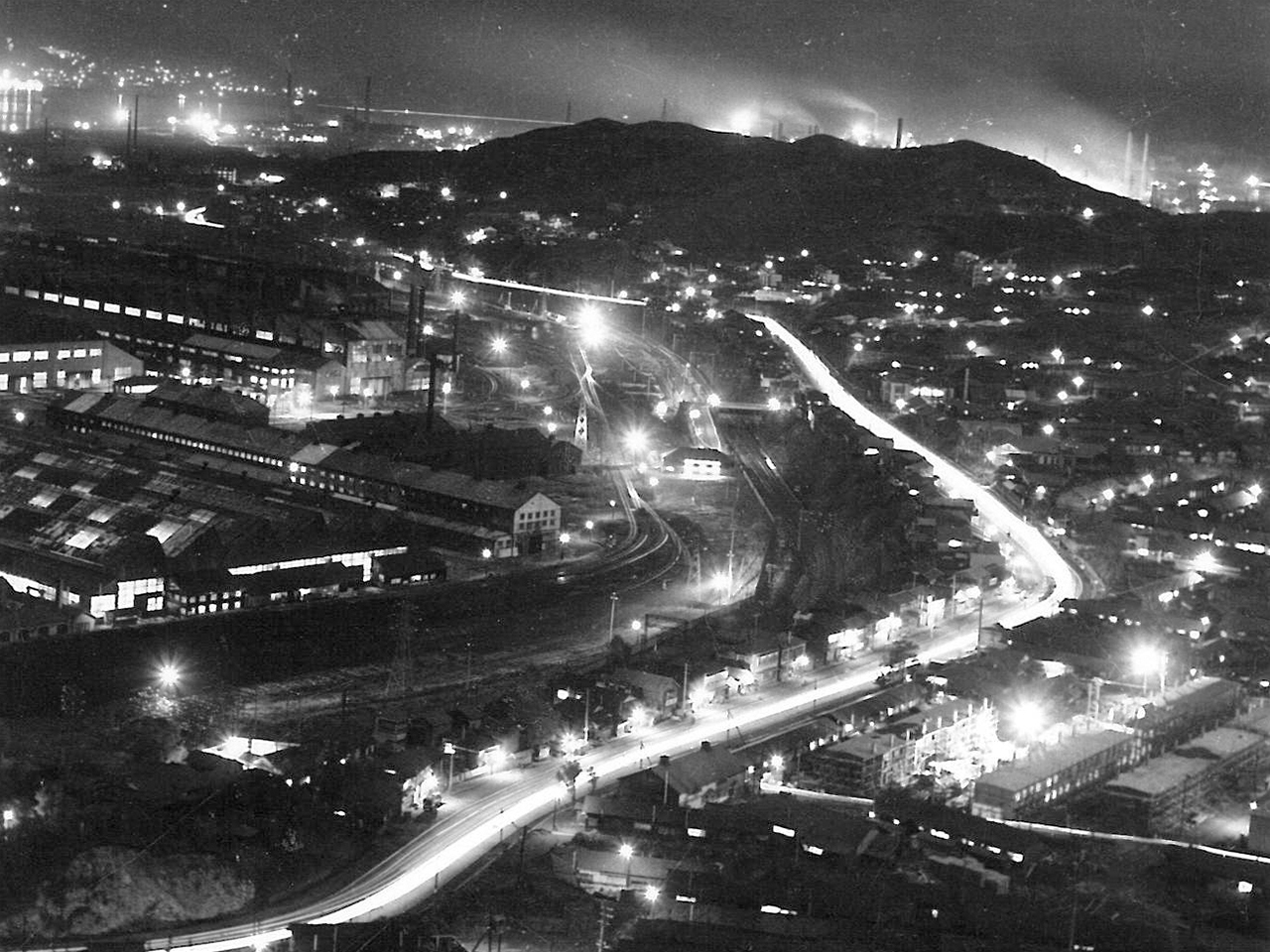

御前水と日鋼の夜景。室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

中島と新日鉄の夜景。室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

日本石油の夜景。室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正3年(1914年)に旧三菱合資会社室蘭出張所として建設された事務所。戦時中は日本石炭(戦時国策により石炭各社を統合した統制販売会社)の事務所として使用され、戦後は三菱鉱業室蘭営業所として長く利用された。その後、民間企業に賃貸されていたが、老朽化で取り壊しの話が出た際に市民出資による保存団体が発足。三菱マテリアルから購入し、保存の道筋をつけた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正3年(1914年)に旧三菱合資会社室蘭出張所として建設された事務所。戦時中は日本石炭(戦時国策により石炭各社を統合した統制販売会社)の事務所として使用され、戦後は三菱鉱業室蘭営業所として長く利用された。その後、民間企業に賃貸されていたが、老朽化で取り壊しの話が出た際に市民出資による保存団体が発足。三菱マテリアルから購入し、保存の道筋をつけた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正3年(1914年)に旧三菱合資会社室蘭出張所として建設された事務所。戦時中は日本石炭(戦時国策により石炭各社を統合した統制販売会社)の事務所として使用され、戦後は三菱鉱業室蘭営業所として長く利用された。その後、民間企業に賃貸されていたが、老朽化で取り壊しの話が出た際に市民出資による保存団体が発足。三菱マテリアルから購入し、保存の道筋をつけた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正15年(1926年)に建築された北海道炭礦汽船の海員倶楽部。山荘風の意匠が特徴。北炭の専務取締役だった井上角五郎氏の別荘があった場所に建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正15年(1926年)に建築された北海道炭礦汽船の海員倶楽部。山荘風の意匠が特徴。北炭の専務取締役だった井上角五郎氏の別荘があった場所に建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治45年(1912年)に建設された木造2階建ての駅舎。寄棟造りで、明治の洋風建築の面影を残す屋根や白壁造りの外観、外回りは入母屋風で「がんぎ」と呼ばれるアーケード様式になっている。細部の意匠は洋風で仕上げられており、屋根上のドーマー窓、方杖を持ったアーケードの軒支柱、1階の縦長の窓などに特徴がある。3代目の室蘭駅舎として平成9年(1997年)まで稼働していた。国の有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

旧室蘭駅舎の隣に展示されているD51650は、昭和15年(1940年)に苗穂工場で製造された蒸気機関車で、昭和49年(1974年)まで道内各地で石炭運搬に活躍した。走行距離は273万6849キロ。石炭積出港として発展した室蘭の歩みを象徴する地域資源として、昭和50年(1975年)から旧国鉄OBの協力のもと室蘭で保存されている。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治45年(1912年)に建設された木造2階建ての駅舎。寄棟造りで、明治の洋風建築の面影を残す屋根や、白壁造りの外観、外回りは入母屋風で「がんぎ」と呼ばれるアーケード様式になっている。建築面積686平方メートル。3代目の室蘭駅舎として平成9年(1997年)まで稼働した。現在は社団法人室蘭観光協会事務所兼ホール。国の有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

仏坂下の室蘭駅。明治30年(1897年)に開業した。駅舎としては初代。現在の駅舎とほぼ同じ位置にあった。室蘭では、明治25年(1892年)に一般客を扱う室蘭停車場が輪西に開設された。その後、鉄道が仏坂まで延長されたことに伴い新たに建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

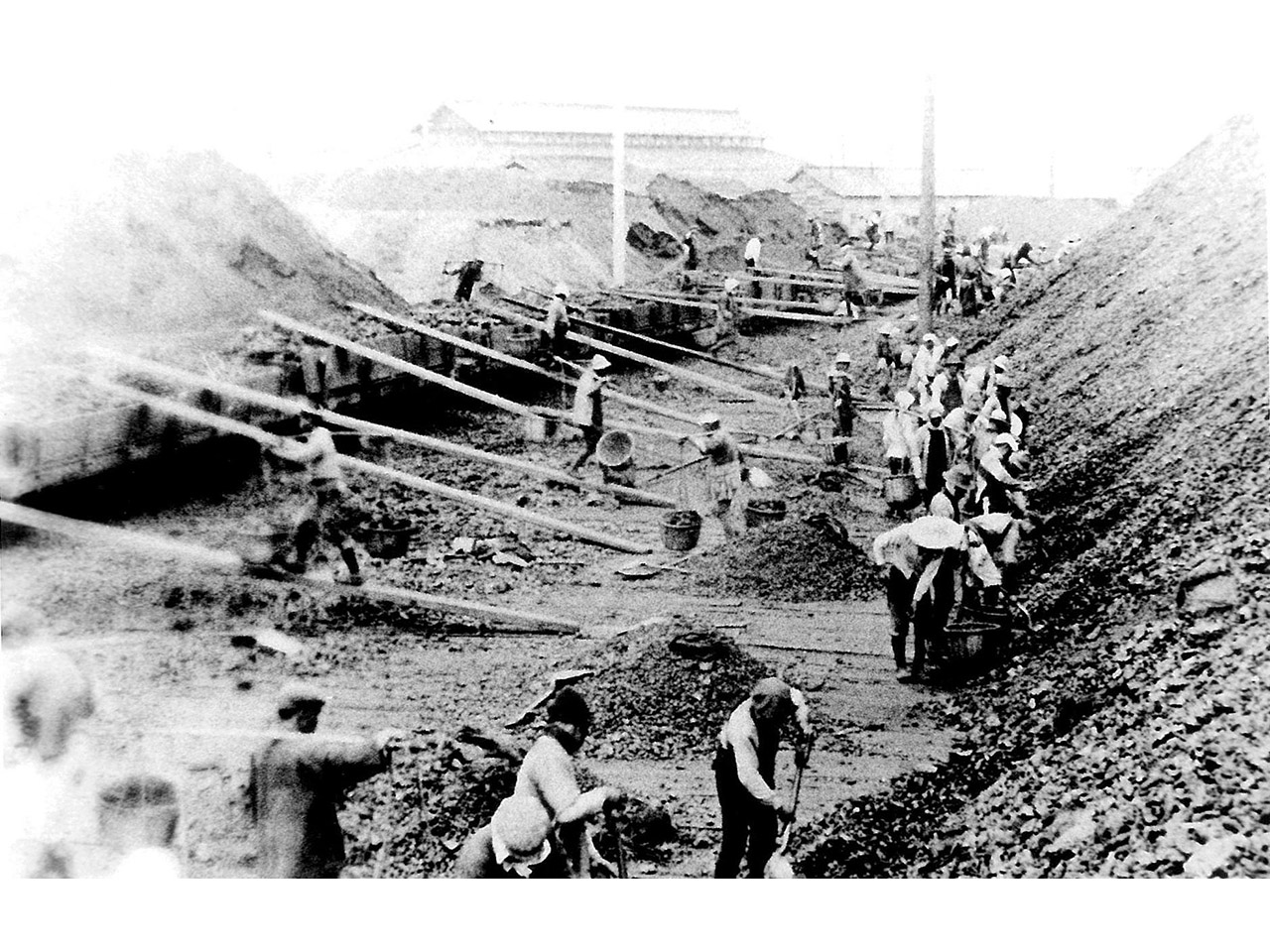

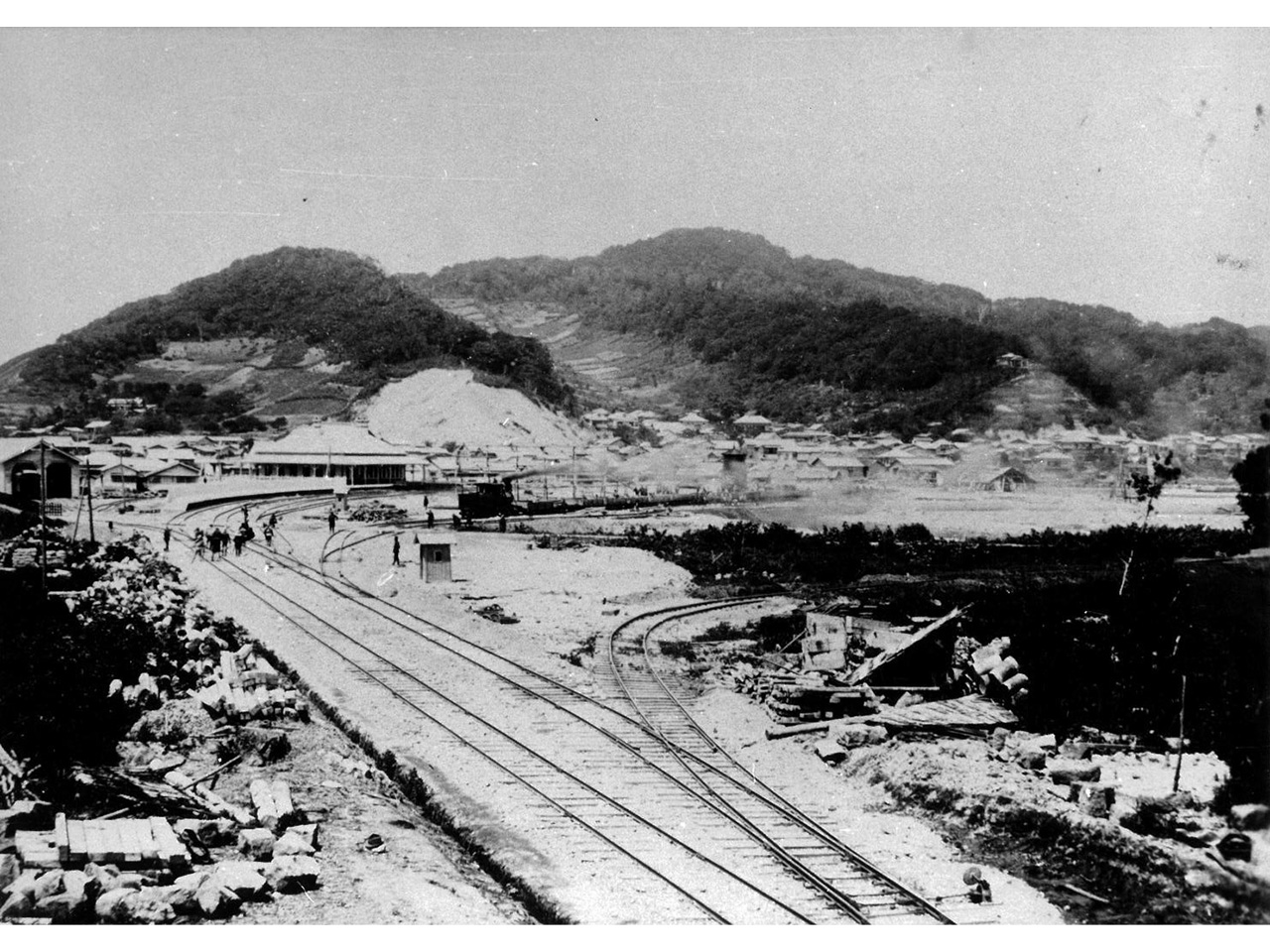

鉄道の延長工事の様子。写真正面は測量山。鉄道延長により室蘭線は海の玄関口に到達し、住民や旅客の利便性は格段に向上した。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

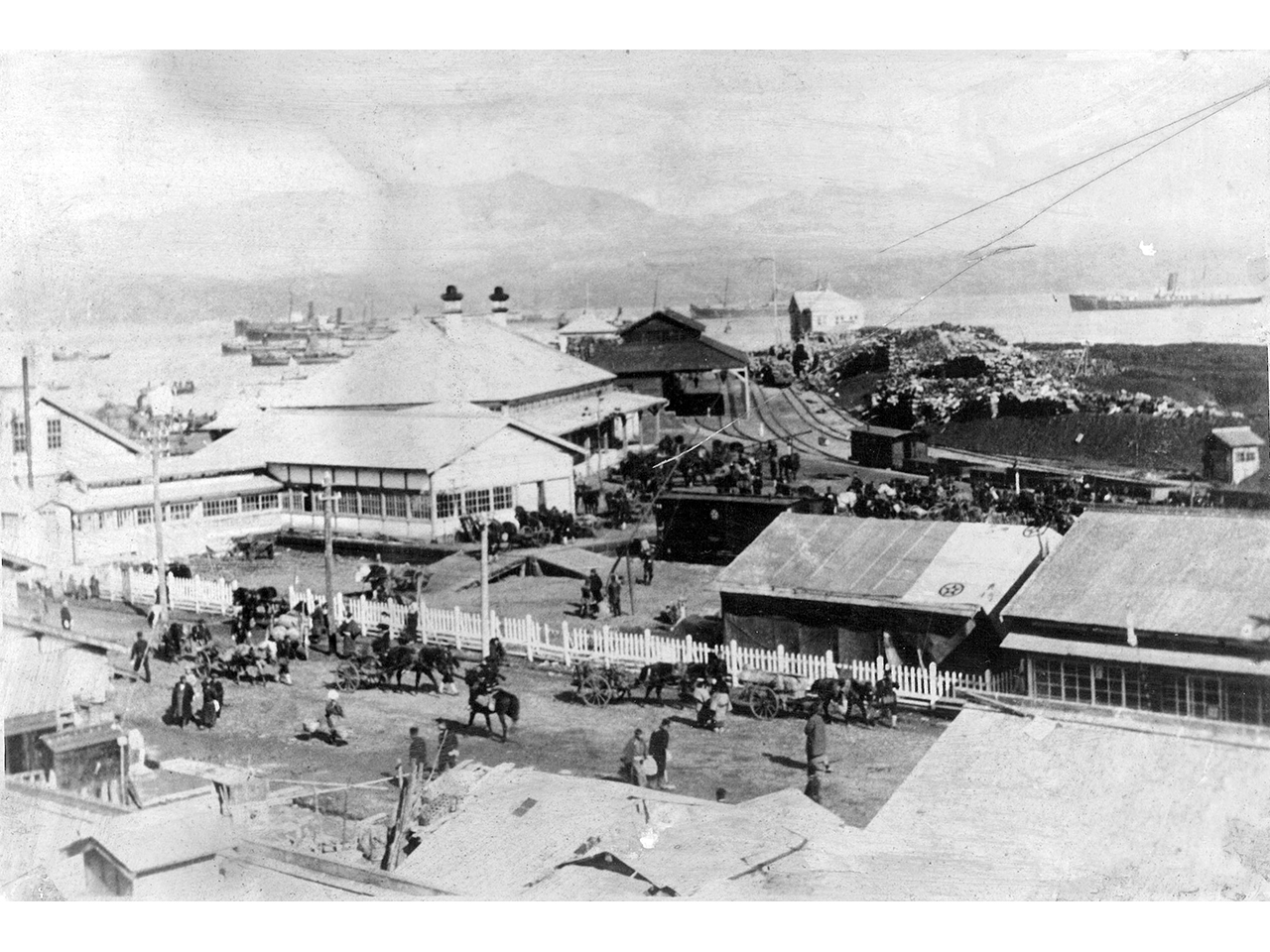

海岸町に移転した2代目室蘭駅。人や荷馬車が行き交い、にぎわっている様子がうかがえる。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

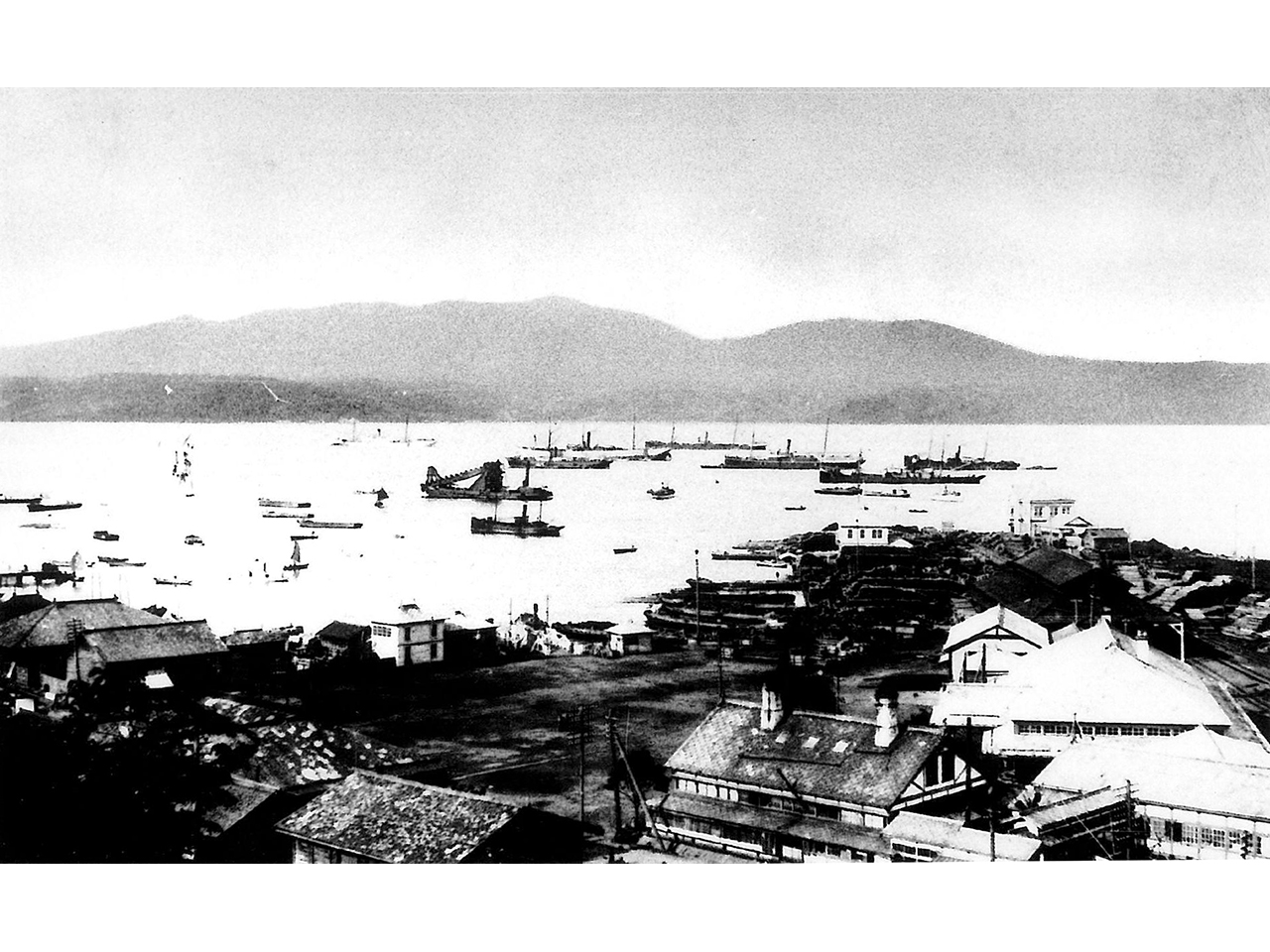

2代目室蘭駅と室蘭港。埠頭には石炭が積まれている。この年、日本製鋼所が一部操業開始。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

大正時代の室蘭駅。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

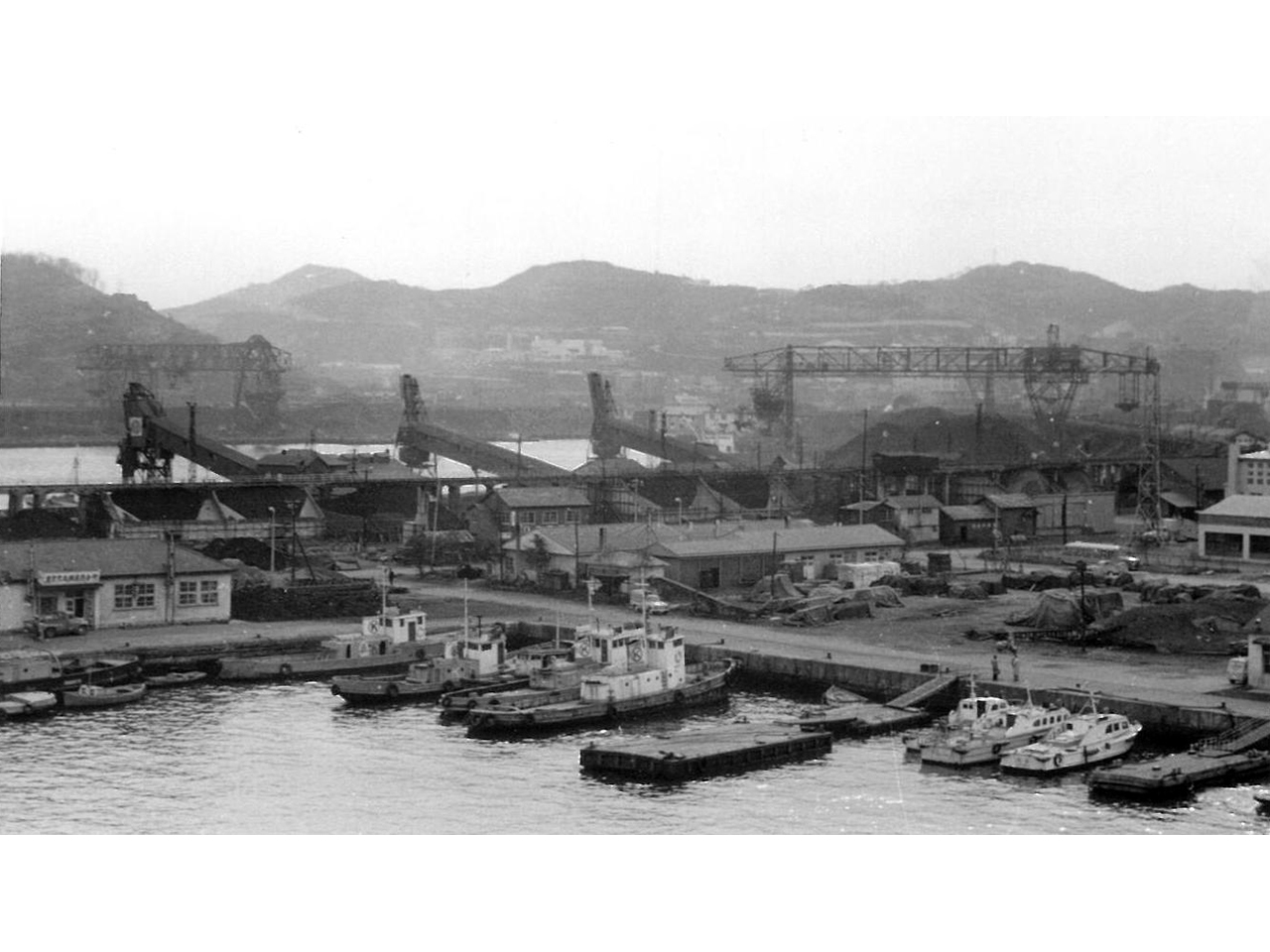

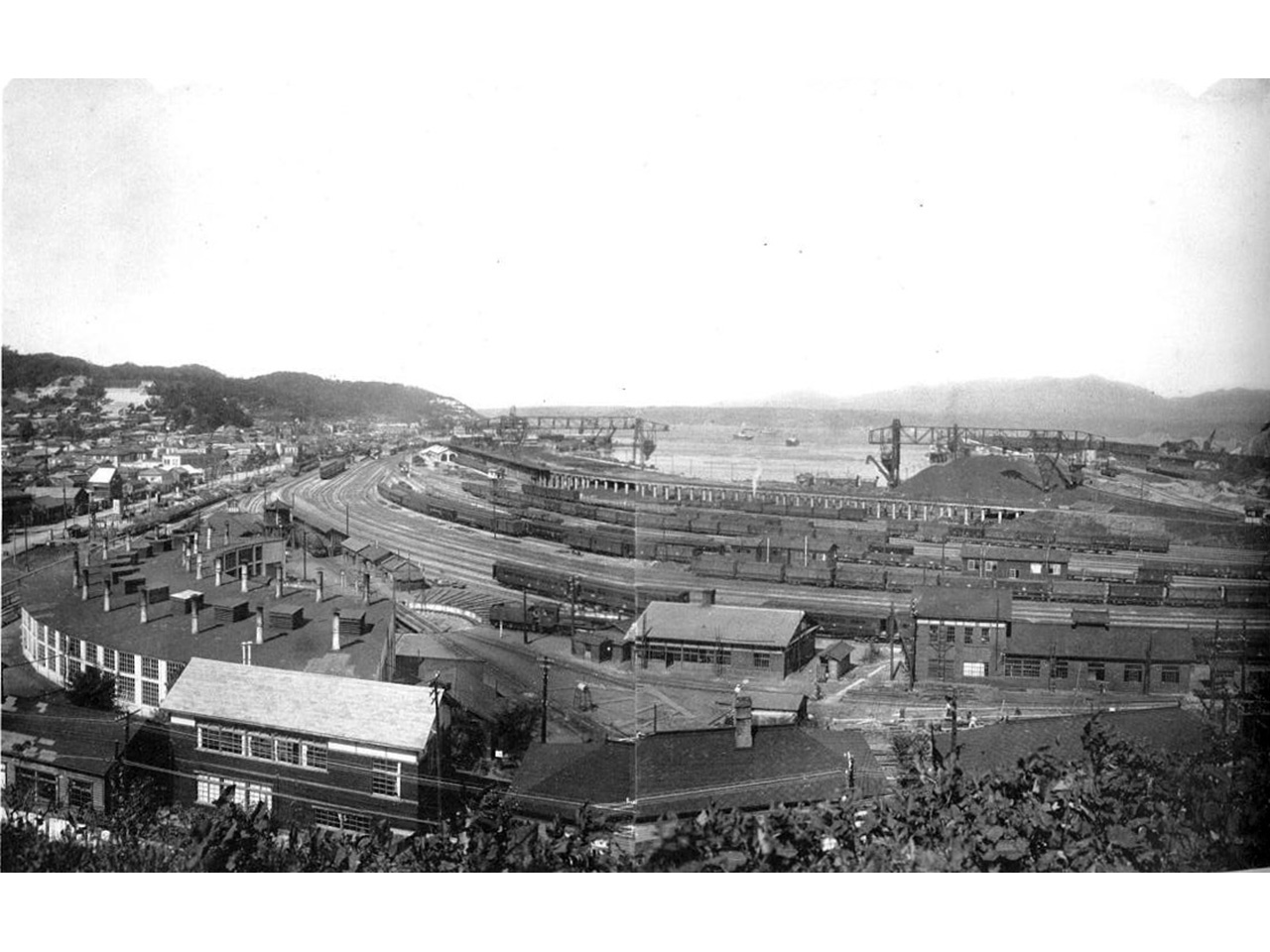

室蘭駅構内の石炭荷役設備群。写真のほぼ中央、左右に延びているのが地上式高架桟橋。運ばれてきた石炭は桟橋の下に積み上げられ、24時間体制で積み込みされた。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

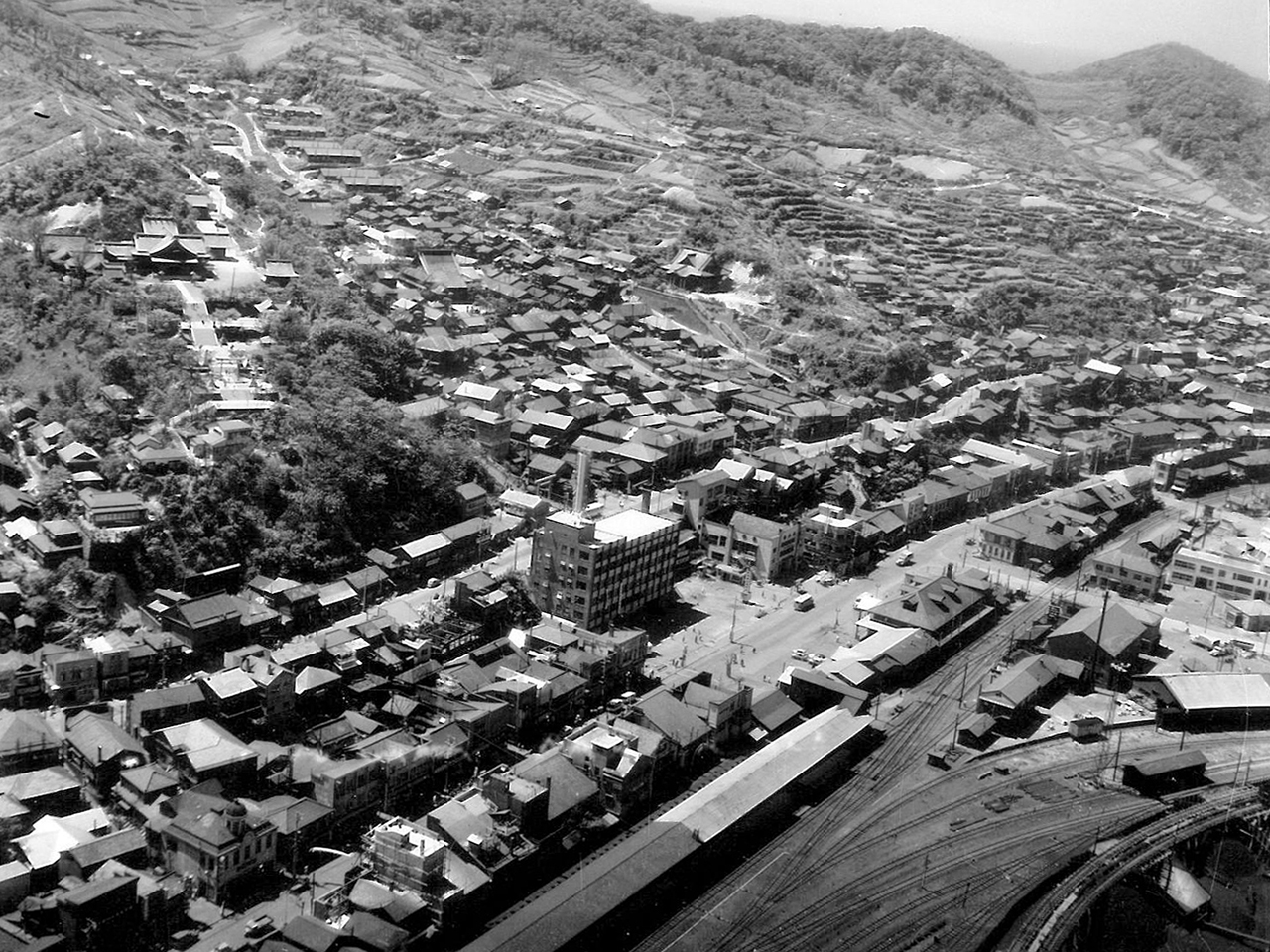

上空から見た室蘭駅。線路は昭和35年(1960年)に西室蘭駅まで延びる。駅向かいの大きな建物は、この写真が撮影された前年に完成したばかりの産業会館。室蘭が工業都市として発展するのに伴い、商工業者のサービスセンター機能を持つ施設として建設された。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

画像クリックで拡大

タイトル

自治体

資料番号

説明

明治45年(1912年)、室蘭本線の終着駅として造られ駅舎。木造2階建て、建築面積686平方メートル。寄棟造りで、明治の洋風建築の面影を残す屋根や、白壁造りの外観、外回りは入母屋風で「がんぎ」と呼ばれるアーケード様式になっている。3代目の室蘭駅舎として平成9年(1997年)まで稼働していた。国の有形文化財。

撮影年

所蔵

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

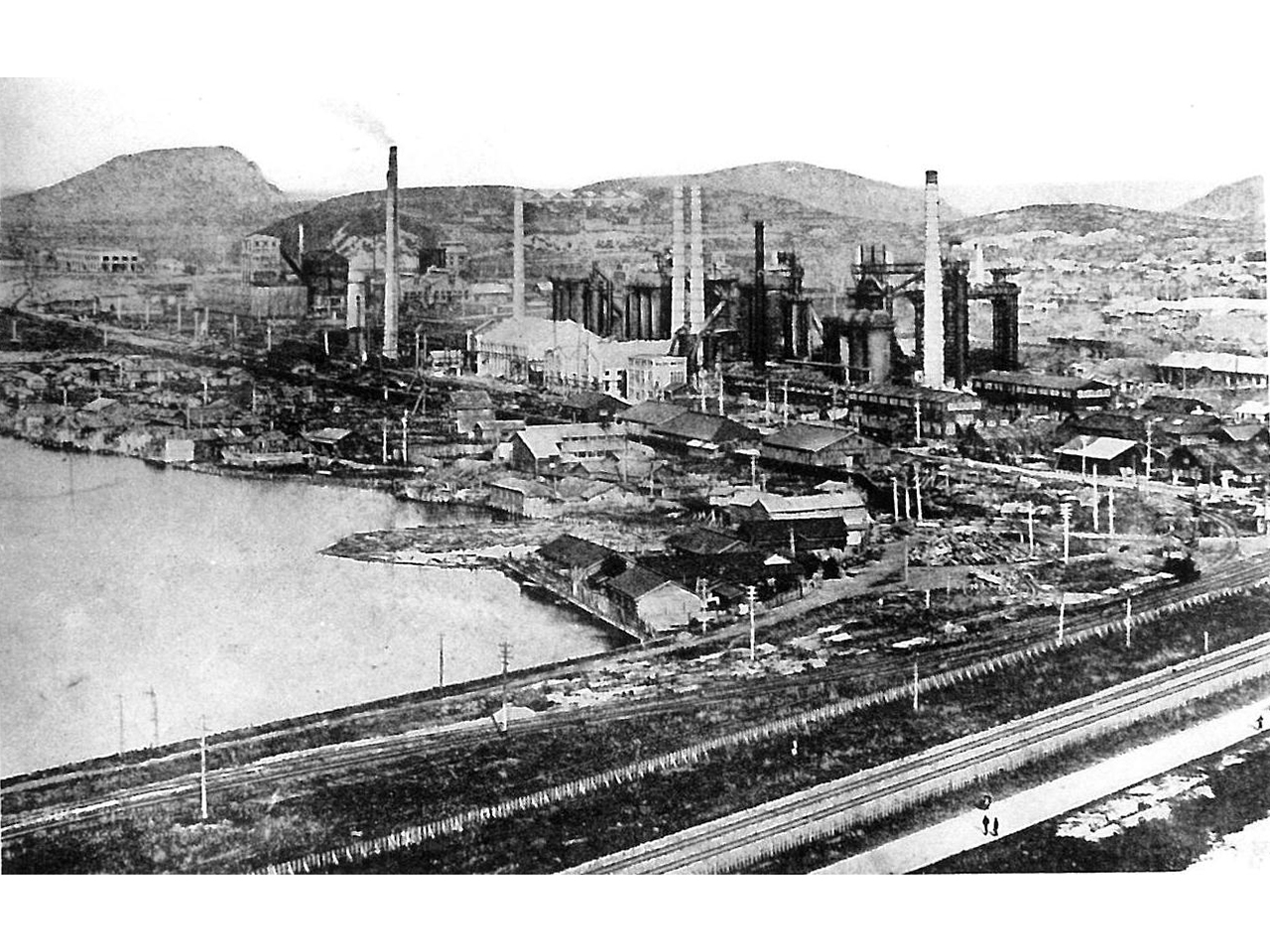

日露戦争後に社有鉄道を国に払い下げた資金をもとに、北海道炭礦汽船は製鉄業へ乗り出すことを決定。これは当時専務だった井上角五郎の念願でもあった。港湾、北海道で産出される豊富な石炭、噴火湾一帯の砂鉄と褐鉄鉱などの条件が揃っていた室蘭の輪西に製鉄所を建設した。明治42年(1909年)7月に輪西製鐵場の50トン溶鉱炉の火入れ式が行われ、鉄のまち室蘭が誕生した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

日露戦争後に社有鉄道を国に払い下げた資金をもとに、北海道炭礦汽船は製鉄業へ乗り出すことを決定。これは当時専務だった井上角五郎の念願でもあった。港湾、北海道で産出される豊富な石炭、噴火湾一帯の砂鉄と褐鉄鉱などの条件が揃っていた室蘭の輪西に製鉄所を建設した。明治42年(1909年)7月に輪西製鐵所の50トン溶鉱炉の火入れ式が行われ、鉄のまち室蘭が誕生した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

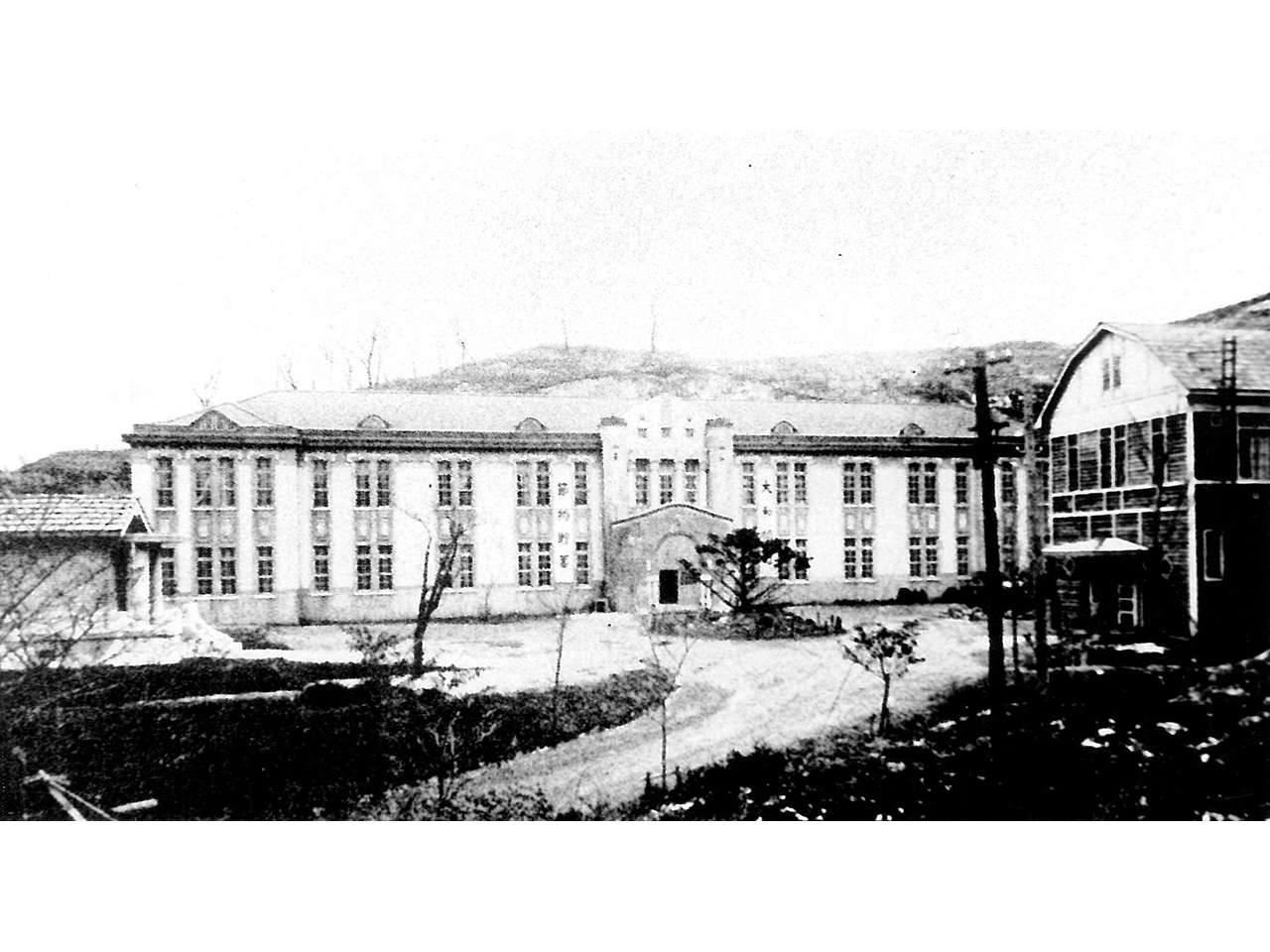

明治後半、兵器の大半を英国から購入していた日本海軍は、国防上の観点から自給可能な鉄鋼工場の設置を政府に強く求めた。そこで北海道炭礦汽船、英国の兵器メーカーのアームストロング社、ピッカーズ社の共同出資により明治40年(1907年)に創立。大型の戦艦の砲身などの製造可能な大規模設備を誇った。機械を動かす電力を供給する火力発電所では、主に夕張から鉄道で運搬されてきた石炭を利用した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治後半、兵器の大半を英国から購入していた日本海軍は、国防上の観点から自給可能な鉄鋼工場の設置を政府に強く求めた。そこで北海道炭礦汽船、英国の兵器メーカーのアームストロング社、ピッカーズ社の共同出資により明治40年(1907年)に創立。大型の戦艦の砲身などの製造可能な大規模設備を誇った。機械を動かす電力を供給する火力発電所では、主に夕張から鉄道で運搬されてきた石炭を利用した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

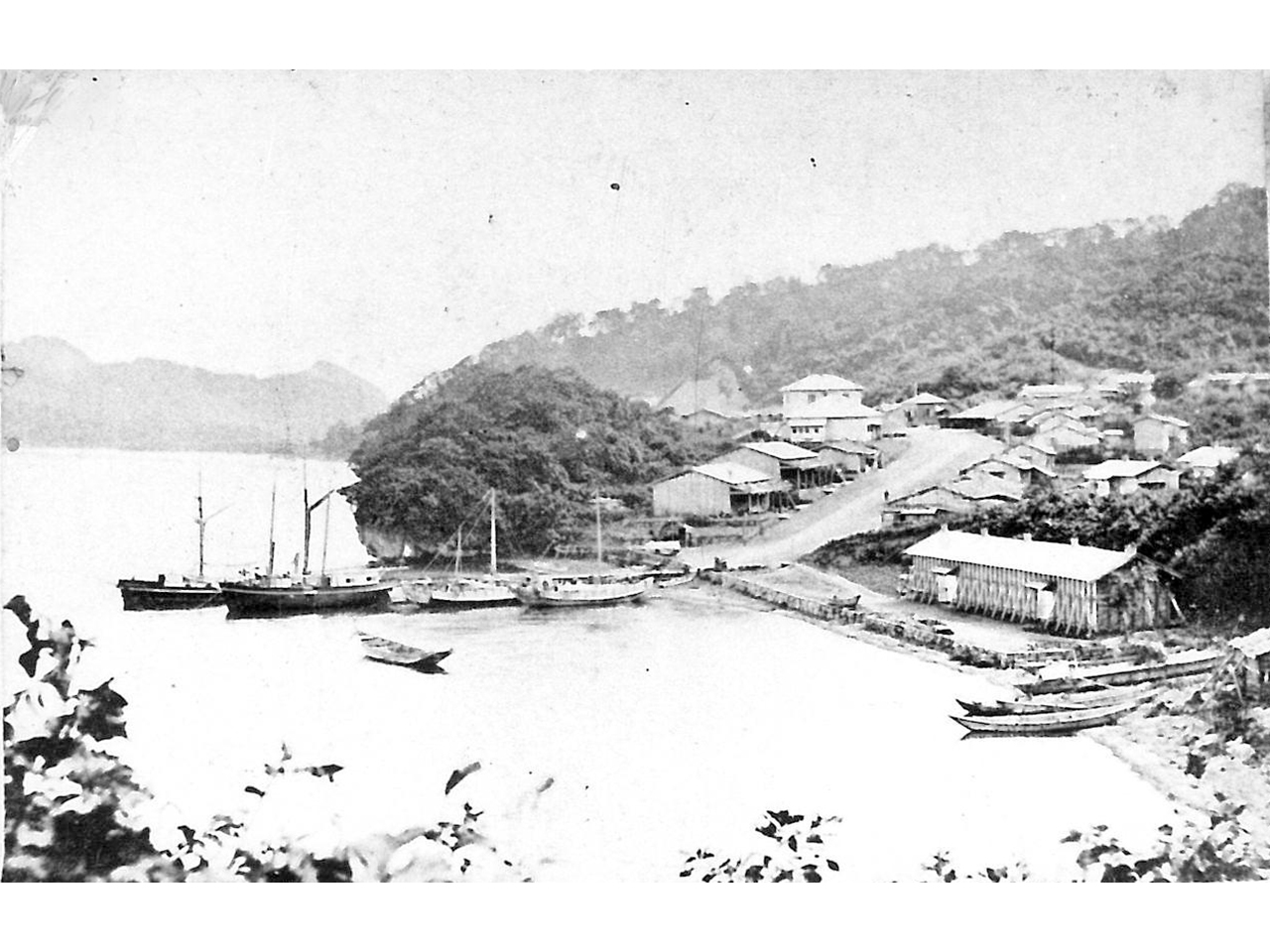

古くから天然の良港として注目されていた室蘭は、絵鞆半島に抱かれた波の静かな入江で港づくりには適していたが、波打ち際まで丘陵が迫り、湾内には人が住める平坦地がないという大きな問題があった。それを解決するため個人や企業の手によって埋め立て工事が進められた。その歴史は埋め立ての歴史でもあり、明治5年(1872年)の開港当時と比べると大きく変化していった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

室蘭駅周辺の港湾機能と並び称されるのが本輪西埠頭である。栗林商会の創始者である栗林五朔が自己資金を投入し埋め立て本輪西埠頭の原型を作りあげた。昭和4年(1929年)から荷物の積み出しが開始され、一民間企業の手によってこれほどまでの大事業を成功させた前例は見当たらない。これを契機に室蘭港は石炭、鉄鋼ばかりでなく雑貨の取扱量も伸ばし、商工港としての地位を築き上げていった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

室蘭駅周辺の港湾機能と並び称されるのが本輪西埠頭である。栗林商会の創始者である栗林五朔が自己資金を投入し埋め立て本輪西埠頭の原型を作りあげた。昭和4年(1929年)から荷物の積み出しが開始され、一民間企業の手によってこれほどまでの大事業を成功させた前例は見当たらない。これを契機に室蘭港は石炭、鉄鋼ばかりでなく雑貨の取扱量も伸ばし、商工港としての地位を築き上げていった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

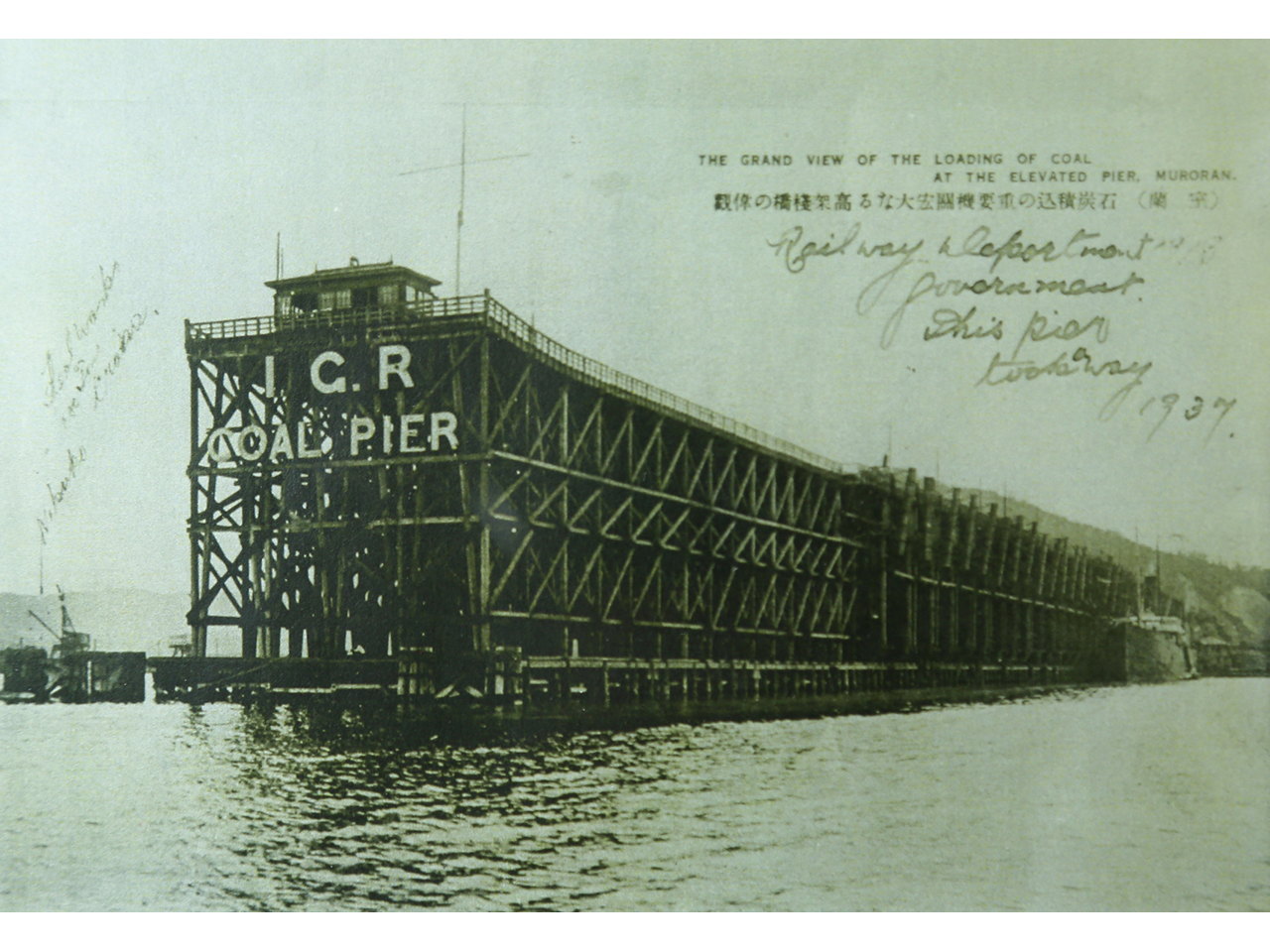

北海道炭礦鉄道により、明治25年(1892年)に岩見沢・輪西間134キロの鉄道が完成。石炭積み出し港室蘭の第一歩をしるした。その2年後、国の特別輸出港の指定を受け、明治28年(1985年)石炭、米、麦、麦粉、硫黄の5品目の輸出量は、小樽港を超え北海道のトップに躍り出た。その後、北炭は小樽港を国内向け、室蘭港を外国向けの輸出炭を取り扱う港と区分していた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

石炭の荷役作業の初期は人力が中心で、はしけに積み込むパイスケやカマス作業、貨物船への積み込みは沖仲仕が担当した。明治後半の入江地区の埋め立てと石炭積み出しの高架桟橋の設置工事により、設備の機械化が飛躍的に進んだ。仏坂トンネル出口から石炭運搬列車専用の軌道が、海上高架桟橋や地上式高架桟橋へとつながっていった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

室蘭から札幌へ至る札幌本道は、明治5年(1872年)にトキカラモイを起点に5000人を超える作業員が原始林を切り開き、崖を削り、道をつくる難工事。わずか1年3カ月で砂利舗装の馬車道が完成。一方の鉄道建設工事は、北海道炭礦鉄道により明治23年(1890年)秋に始まり、明治25年(1892年)には岩見沢・輪西間の鉄路と6つの停車場が完成した。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治25年(1892年)、輪西に一般客を扱う室蘭停車場が開業。明治30年(1897年)には仏坂まで鉄道が延長され、それに伴い仏坂トンネル下に室蘭駅が誕生した。しかし、港から少し離れていたため貯炭や船積み業務に支障をきたし、石炭積み出し埠頭近くに貨物専用駅を設置。その後の明治45年(1912年)港頭に一般客と貨物の両方を扱う3代目の室蘭駅が竣工、現在も室蘭を代表する歴史的建築物として保存されている。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治25年(1892年)、輪西に一般客を扱う室蘭停車場が開業。明治30年(1897年)には仏坂まで鉄道が延長され、それに伴い仏坂トンネル下に室蘭駅が誕生した。しかし、港から少し離れていたため貯炭や船積み業務に支障をきたし、石炭積み出し埠頭近くに貨物専用駅を設置。その後の明治45年(1912年)港頭に一般客と貨物の両方を扱う3代目の室蘭駅が竣工、現在も室蘭を代表する歴史的建築物として保存されている。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

室蘭は仙台藩の筆頭支藩旧角田藩主の石川邦光の支配下となり、旧家臣たちが本輪西を中心に石川町、知利別町に分散入植、また輪西には屯田兵も入植したが、どちらも北国の厳しい自然との闘いだった。一方、蘭西地区は港の利を生かし、港づくりと道づくりが同時に進められ市街地を形成していった。そこに多くの人が住みつき経済圏として成長をとげた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

戦後の混乱と復興も一段落した昭和29年(1954年)高度経済成長の始まりとなった神武景気により、家電を中心に消費社会が到来した。冷蔵庫、洗濯機、テレビが「三種の神器」と呼ばれる時代となり、鉄鋼の生産も順調に推移し室蘭の人口は拡大していった。室蘭にも余暇を家族で過ごしレジャーを楽しむ生活が定着しはじめた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

石炭に代わりエネルギーの主役となった石油は需要を大きく伸ばしていた。これに対応するために幌萌町で昭和31年(1956年)から操業していた日本石油精製室蘭製油所でタンカー火災が発生し全国を騒がす大事故となった。室蘭市民にとっても経験のなかった石油火災。人の手では消火が不可能で28日後の自然鎮火を待つしかなかった。その間市民は不安な日々を過ごした。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

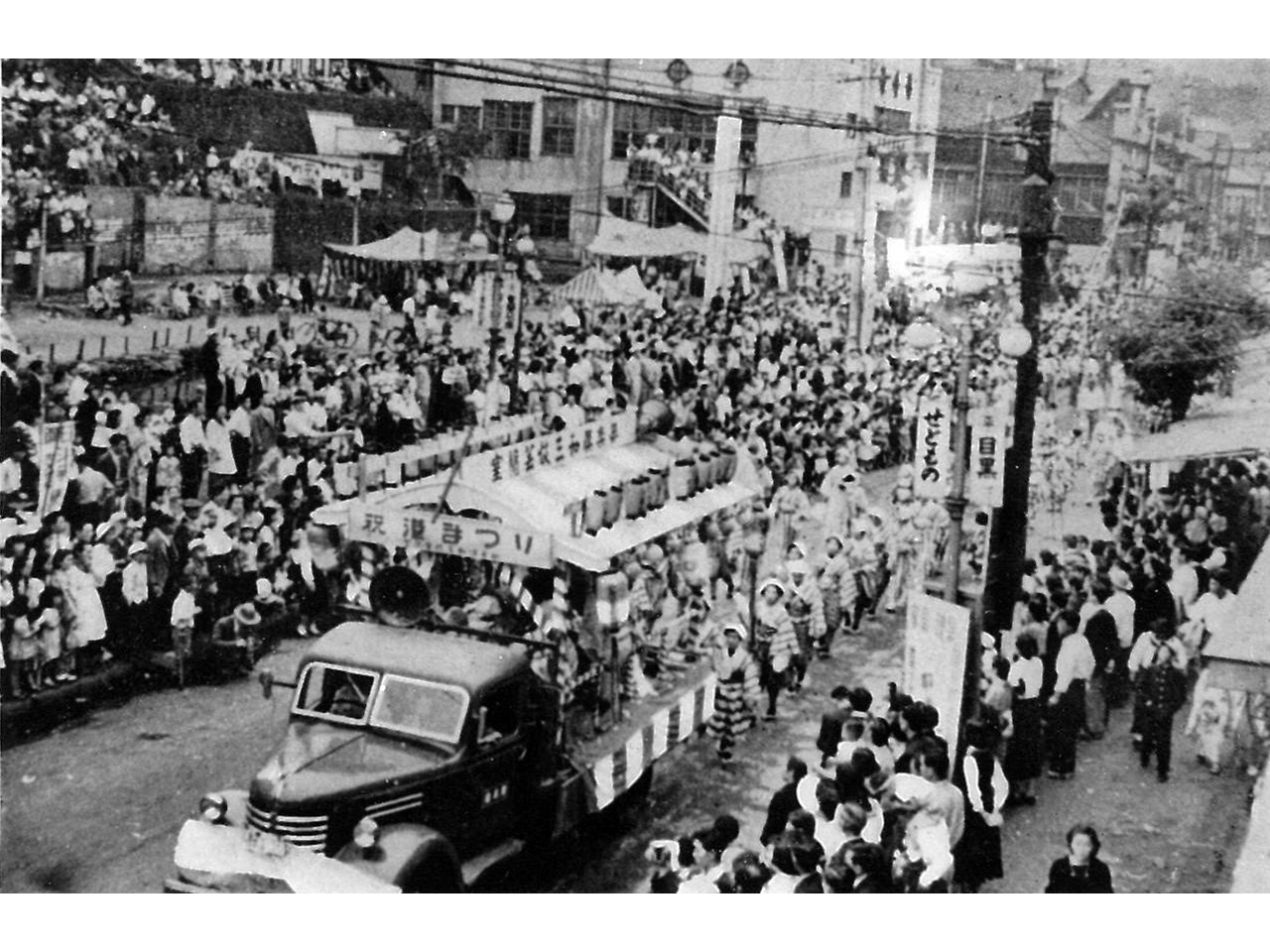

概要

昭和21年(1946年)に発足した室蘭商工会議所と室蘭観光協会が、基幹産業の操業停止であえいでいた室蘭市民を元気づけるため企画したのが昭和22年(1947年)に開いた「復興港まつり」だ。昭和42年(1967年)からは「むろらん港まつり」に改称され、市民あげての盛大な催しとして定着した。測量山の山開きも、家族でハイキングしながら室蘭の自然を楽しむイベントとして欠かせないものとなった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

明治37年(1904年)2月、ロシアの南下政策に対抗し日露戦争が始まった。第7師団の兵士約3万5000人と軍馬5000頭が室蘭港から出征し旅順要塞の攻撃に参加した。太平洋戦争において、室蘭は日本の兵器や鉄鋼生産地の拠点だったため、米軍の艦砲射撃を受けることになった。日鋼には64発、製鉄所には173発の砲弾が撃ち込まれた。室蘭市内で数百人の尊い命が失われたと言われている。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

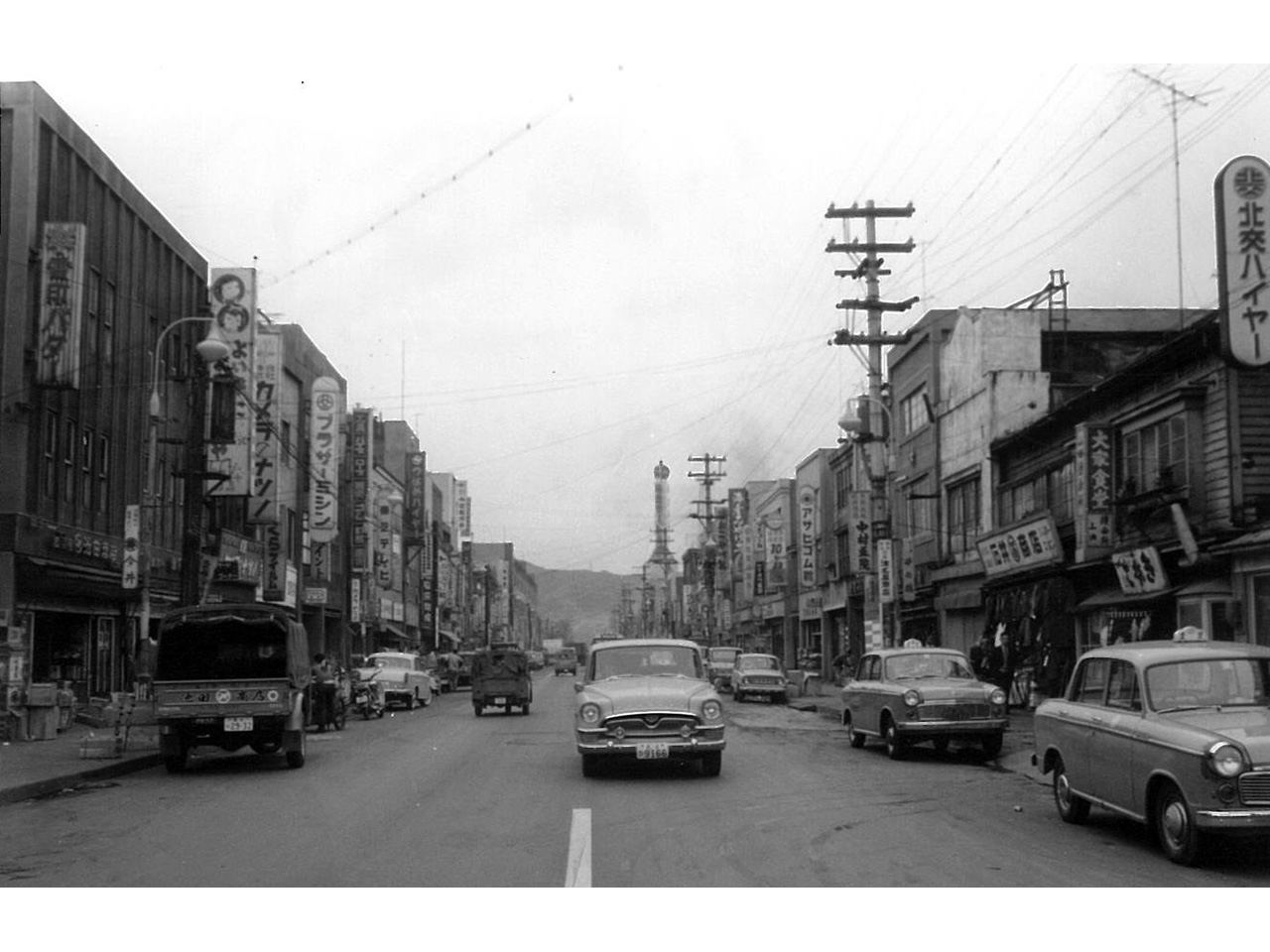

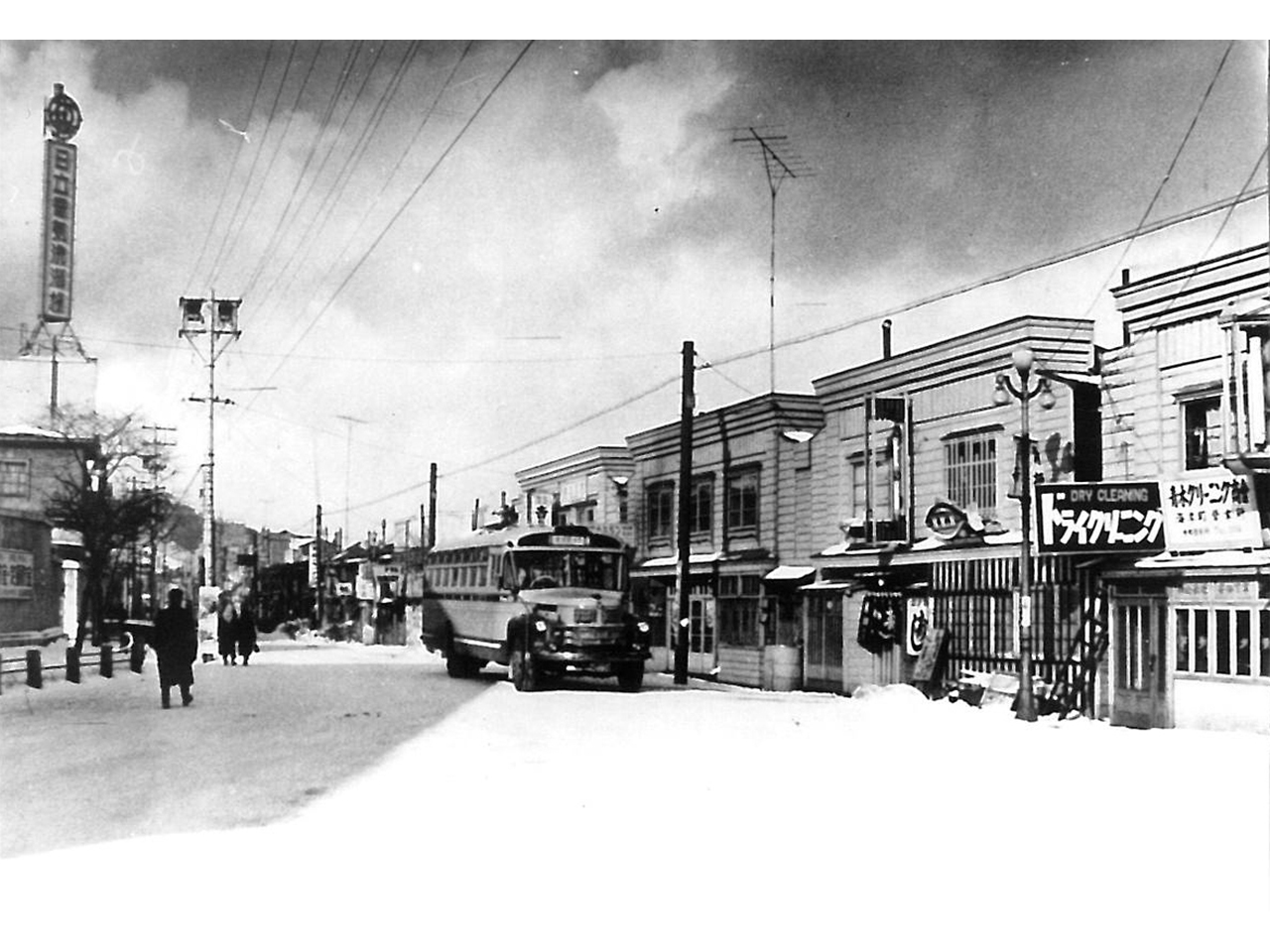

概要

開港の地であるトキカラモイ波止場を起点に札幌と室蘭を結んだ札幌本道沿って市街地が形成された。海産物や雑貨を扱う問屋が多い海岸町と明治24年(1891年)に丸井今井室蘭支店の創業により商業地となった大町通は、政治、経済、交通などの中心地として室蘭の発展をリードし続けた。浜町には飲食店が軒を連ね、夜になるとカフェやバーのネオンが灯り一大歓楽街としてにぎわいを見せた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

室蘭駅前の海岸町は、問屋、衣料品店、靴店、電気店などの様々な商店が並び下町のような雰囲気を持っていた。一方の大町には銀行やデパートが並んだ。平日のオフィス街はサラリーマンがあふれ、休日になると買物を楽しむ家族連れが押し寄せた。千歳町はじめ複数の映画館も人気を集めるなど、市街地は人の往来が絶えなかった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

日鋼のお膝元である母恋、御前水地区、製鉄所の城下町である輪西地区は、生活に必要な食料品店や飲食店などが揃い、活気に満ちていた。製鉄所勤務の人たちが仕事を終えて一息つく焼鳥屋、角打ちスタイル(立ち飲み)の酒屋など、値段も手ごろで庶民的な店舗が数多く並んでいた。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

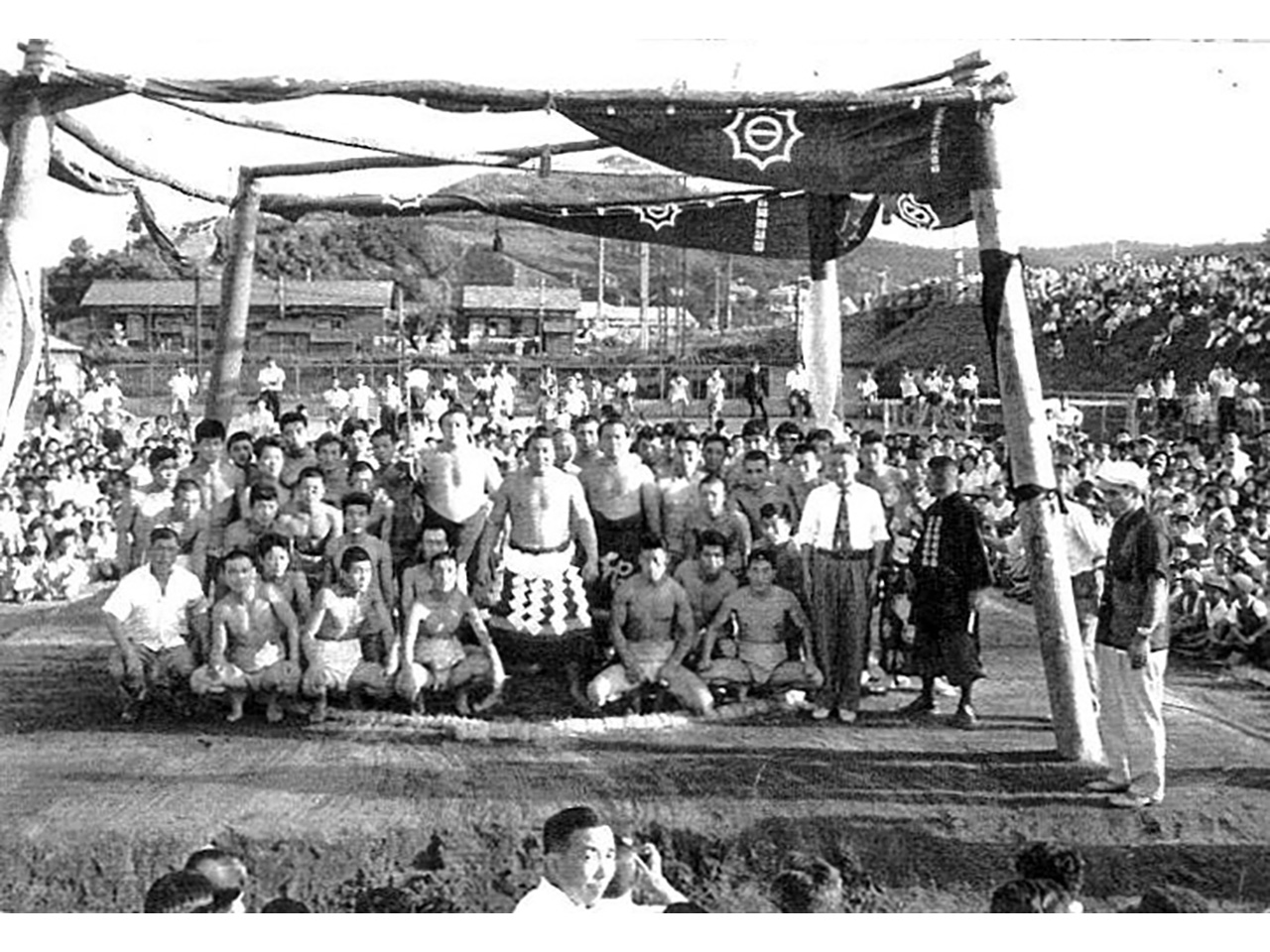

室蘭には明治時代から港湾や商業関係などの会社単位でスポーツに親しむ文化があった。戦時中は町内会ごとに隣組競争、非常持ち出し競争、短剣軍刀術の試合などによる健民運動会が盛んだった。戦後になると各町会、地域商店連合会などによる大運動会に発展し、毎年、市民運動会が開かれるようになった。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

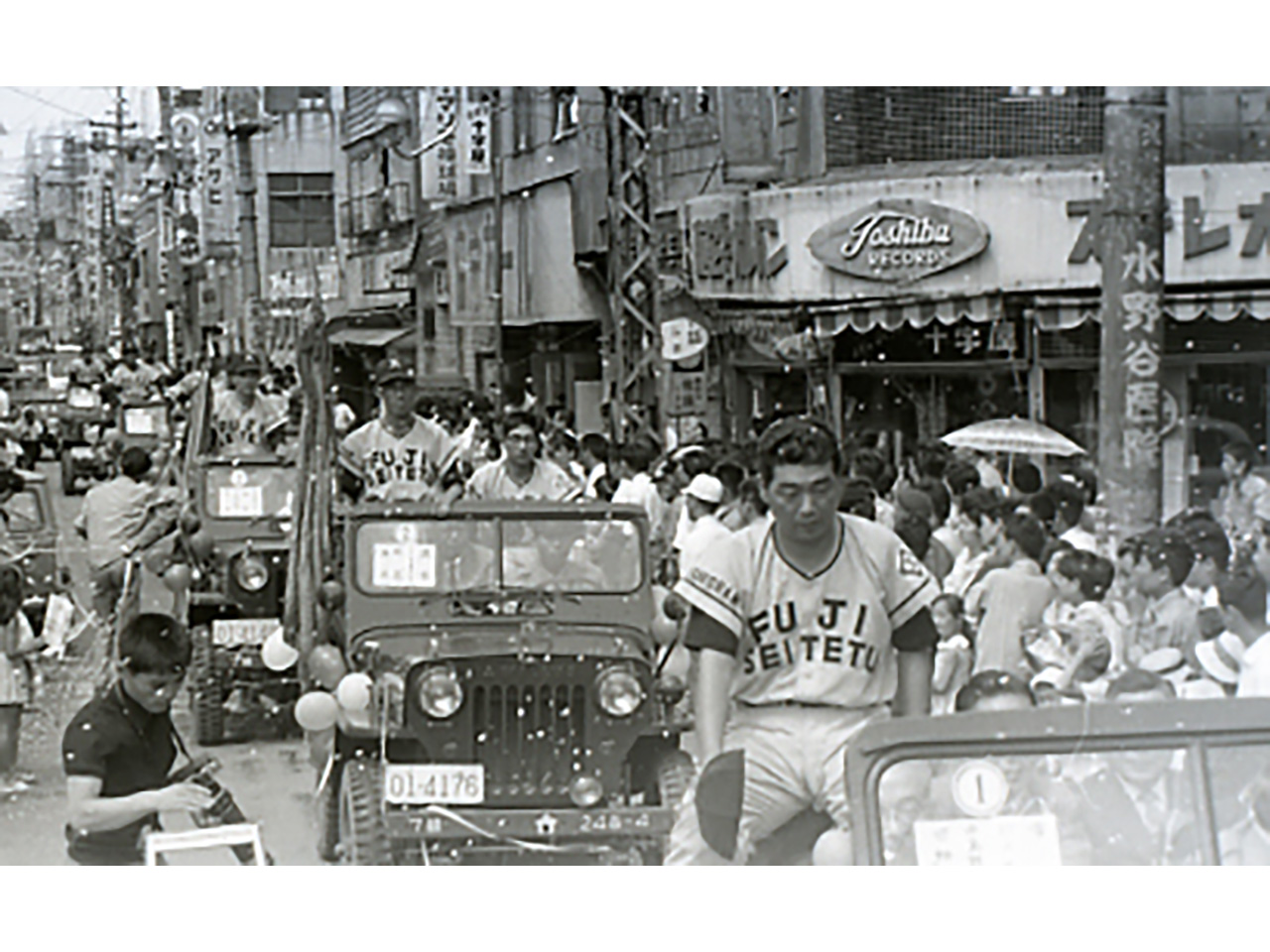

概要

戦後になると「学校体育指導要綱」の定義により、徒手体操や器械運動中心の内容から、遊戯、スポーツ中心へと内容が大きく転換された。徒競走、マラソン、水泳などが盛んになった。これにより学校の運動会は日ごろの練習成果を発表し競う場へと変化していった。また、各企業もスポーツに力を入れ全国の強豪の仲間入りし、市民一体となって声援を送った。

自治体

種別

メディア

分野

年代

タイトル

概要

室蘭港の周囲の工場群は、夜景観賞の人気スポットとなっている。また製鉄所付近には、最盛期の面影を残す商店街や施設などが残っている。

自治体

種別

メディア

分野

年代